疲れたときに好きな音楽を聴いて元気を取り戻したり、美術館で絵を眺めて心が落ち着いた経験はありませんか?

「アートに触れると癒やされる」という感覚は、決して偶然なのではありません。実は、脳や心の働きにしっかりと根拠があるのです。アートは、誰もがとりいれやすい「心の栄養」とも言えるでしょう。

アートに触れることがなぜ私たちを癒すのか、その不思議な力について見てみましょう。鑑賞するだけでなく、自分で創作することでもたらされる心の平穏、充足感や、ストレス軽減効果の科学的な根拠をご紹介します。

アートと脳・心との密接な関係

脳科学の研究によると、絵画、音楽、彫刻、映画などのアート作品に触れることは、脳や心に快感や満足感をもたらすことがわかっています。

これは脳内で喜びや快感を感じるドーパミンが分泌され、幸福感や満足感を得られるためです。美味しいものを食べたときや、大切な人と笑ったりするときと似た反応と言えるでしょう。

また、音楽を聴くことは、ストレスホルモンとして知られるコルチゾールの値を下げることが科学的に証明されています。

音域の幅が広いクラシック音楽や、心を落ち着かせる自然音は、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。

たとえば、

イギリスのユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)の研究では、美しい絵画を鑑賞したとき、脳の快楽中枢である「オービトフロンタル皮質」が活性化することが分かっています。

つまり「芸術を美しいと感じること」は、脳にとってチョコレートを食べるのと同じくらいの喜びになるのです。

フィンランドの研究チームによる実験では、音楽を聴いた被験者のストレスホルモン「コルチゾール」が大きく減少したことが報告されています。

音楽は「耳から入る鎮静剤」とも言えるでしょう。

- オービトフロンタル皮質ってなに?

-

私たちが「美しい!」「心地よい!」と感じるとき、脳の中で特に大きな役割を果たしているのが オービトフロンタル皮質 です。場所は前頭葉、ちょうど目の上あたりにあります。

この部分は、いわば 「脳の中の快感センサー」。

美味しい料理を食べたとき、好きな音楽を聴いたとき、美しい絵画を眺めたときに「これは心地よい体験だ」と判断し、私たちに幸福感を与えてくれます。さらに、この領域は「どちらの選択が自分にとってより良いか」を感情面から評価する役割も持っています。つまり、オービトフロンタル皮質は “美しさの審査員”であり、“快感の採点係” のような存在なのです。

アートセラピーの驚くべき効果

アートセラピーは、絵を描く、粘土をこねる、コラージュを作るなどの創作活動を通して、心の問題を解決していく心理療法です。

言葉にできない感情や思考を表現することで、心の奥底にある感情を客観的に見つめ直し、自己理解を深める手助けとなります。

これは、心に抱えているモヤモヤとした感情や不安を、具体的な形として外に出すことで、浄化作用が生まれるからなのです。

完成した作品を眺めることで、新たな視点や気づきを得られることも多いでしょう。

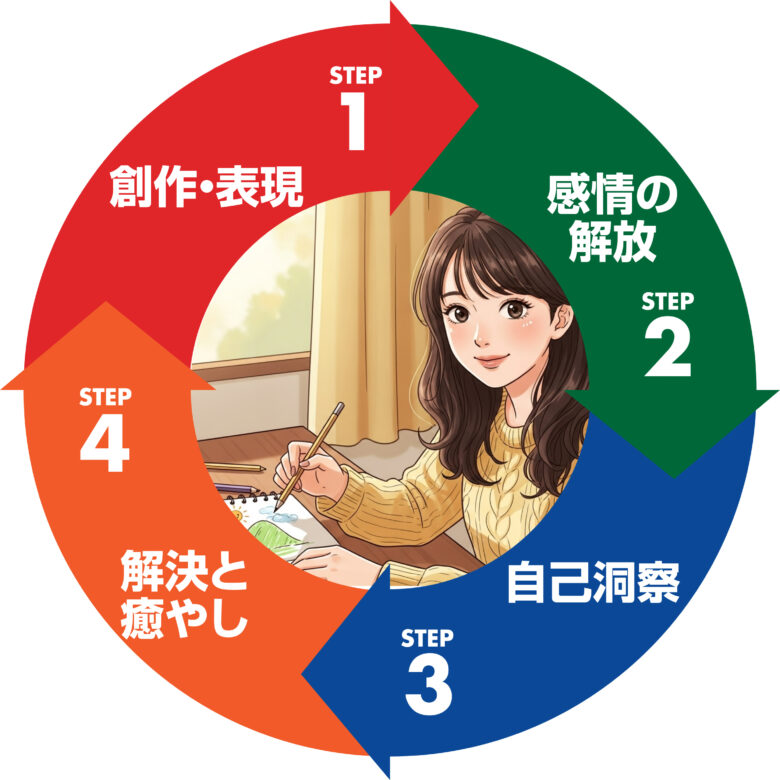

アートセラピー:心の問題解決サイクル

アートセラピーでは下の図のように、このサイクルを繰り返すことで、心の問題を段階的に解決し、精神的な健康へと導くのが主な効果と言えるでしょう。

- 絵を描く、粘土をこねるなど、自由に表現する活動です。

- 内面の感情や思考を形にすることで、言語化しにくい問題も可視化されます。

- 作品を通して感情を客観的に見つめ、解放します。

- ストレスや抑圧された感情が外に出ることで、精神的なカタルシスを経験します。

- 作品と向き合うことで、自己の感情や行動パターン、問題の根源を深く探ります。

- 新たな気づきや洞察が生まれ、問題解決に向けた糸口を見つけます。

- 自己理解が深まることで、心の問題に対する新たな視点や対処法を獲得します。

- 心の平安を取り戻し、自己肯定感が高まります。

アートを日常にとり入れる効果

特別な才能や知識がなくても、日常のちょっとした瞬間にアートをとり入れることは意味があります。習慣化されることで確実に日々の生活に潤いが生まれ、人生が豊かになることでしょう。

以下はアートを日常に取り入れることで現れる効果を挙げてみました。

安心感をもたらす(視覚的効果)

自然を描いた絵画や、美しい写真を眺めると、まるで森林浴をしているような心地よさが感じられることがあります。

また、美術館やギャラリーを訪れて、お気に入りの作品を前に、ただぼんやりと時間を過ごすだけでも、心が満たされるのを感じられるでしょう。

あるアメリカの病院の研究では、病室の壁に自然の絵を飾るだけで、患者の不安が和らぎ、痛み止めの使用量が減ったという報告があります。

気分をリセットする(聴覚的効果)

静かなクラシック音楽や、好きなアーティストの曲を聴くと、心臓の鼓動や呼吸が自然と整い、落ち着いていきます。

通勤中や家で過ごす時間に、お気に入りの音楽を聴いてリフレッシュするのも大いにオススメですね。

ハーバード大学の報告によると、音楽療法を受けた患者は血圧や心拍数が下がり、睡眠の質も向上しました。

音楽は心のリズムを整える「見えない処方箋」のようなもの。

心を解放する(体験する効果)

歌を歌ったり、曲を作ったり、絵を描いたりすると、「できた!」という達成感が生まれ、創作の喜びと共に心が解放されます。

スケッチブックを持ち歩いて、カフェで目にした風景でもいいし、ふと心に浮かんだイメージを自由に描いてみるのも面白いでしょう。決してうまく描こうとする必要はありませんよ……。

カナダの研究では、週に1度アート制作を行った高齢者グループは、うつ傾向や孤独感が減少し、自己肯定感が高まったことが示されています。

上手い下手は関係なく、表現すること自体が心の薬になる。

人とつながる安心感(感動の共有)

アートは一人で楽しむだけでなく、誰かと共有すると効果が劇的に高まります。

コンサートや展覧会に行って、同じ感動を味わっている仲間がいると強い一体感が得られます。感動が最高潮に達するのはそのためでしょう。

心理学では、人は強い感情を「他者と共有することで深まる」と言われます。

同じ音楽や絵画を体験して「自分だけでなく周りの人も同じように感動している」と感じると、感情が強化され、一体感が生まれるのです。

音楽コンサートでよく研究されているのが「同期(entrainment)」という現象。

- リズムに合わせて体が揺れる

- 周囲と一緒に手拍子を打つ

- 合唱や拍手で息が揃う

これによって脳波や心拍が観客同士で同調し、「同じ空気に乗っている感覚」=臨場感が強まります。

作曲家ベートーヴェンの例

ベートーヴェンは手記や会話帳、あるいは友人に宛てた手紙の中で「自分の内に宿るものを外に表さなければならない」というメッセージを繰り返し語っていました。

これは芸術家としての強い使命感の表れですが、単なる創作の義務感なのではありません。「自分の存在を確認するために、内なる声を形にしなければならない」 という強い信念に根ざしていると言えるでしょう。

自己肯定感や自己確立との関係

1. 自己表現=自己肯定感

ベートーヴェンにとって音楽は、ただの職業ではなく「自分自身の存在証明」でした。

心の内にあるものを表現することで、自分が生きている意味や価値を実感するということ。これは「自己肯定感」に通じます。

2. 沈黙ではなく創造で生きる

彼は難聴という大きな苦難を抱えていましたが、外の世界との断絶を「沈黙」として受け入れるのではなく、内なる音を作品として生み出すことで世界とつながり続けました。

これは「自分を確立する力」そのものです。

3. 他者との共鳴

ベートーヴェンは「自分の音楽は人々の心に届き、共鳴するはず」という信念を持っていました。表現することは自己満足ではなく、人とのつながりを強める手段でもあります。

これは心理学的にいえば「自己肯定感が社会的な承認と結びつく」プロセスと同じです。

つまり、ベートーヴェンが語った「心の中のイメージを外に出すべきだ」という姿勢は、

- 創作を通じて自分を表現(自己肯定感)

- 自分の存在の輪郭を明確にする(自己確立)

- 他者との共鳴を生む

3つの大切な要素がすべて重なっていると言えるでしょう!

感性を磨くことは芸術の感動を深め、人生を豊かにするカギ

芸術と感性は切っても切り離せない関係にあり、実際に 「感性を磨くこと」が芸術の理解や感動の深さに直結する と考えられています。

感性と芸術の関わり

感性とは、五感を通じて物事の美しさや意味を直感的に受け止める力です。

芸術は、音・色・形・リズムなど感覚的要素で構成・表現されているので、感性が豊かであるほど「微妙なニュアンス」や「作品に込められた心」をより深く味わえます。

同じ絵画を見ても、「なんとなく綺麗」と感じる人もいれば、「静けさの中に寂しさが漂っている」と細やかな感覚を読み取る人もいます。

これは感性の働きの差によるもので、感性が磨かれていると芸術作品から得られる情報量や感動の幅が大きくなります。

感性は生まれつきの才能だけでなく、経験によって磨かれます。

音楽を繰り返し聴いたり、美術館で作品を鑑賞したりすることで「感じとるアンテナ」が敏感になり、次第により深い感動が得られるようになります。

感性を磨くことで得られる効果

- 芸術を「理解」するだけでなく、「共感」や「感動」といった深い体験につながる

- 作品を通じて自分自身の感情や価値観に気づける

- 日常の景色や出来事の中にも「美しさ」や「豊かさ」を見いだせるようになる

日常に取り入れる方法

アートを生活にとり入れて親しむのは、とても簡単かつシンプルです。

- 美術館や展覧会に足を運び、気に入った作品をゆっくり眺める

- 通勤途中や家事の最中に好きな音楽を流す

- 日記を絵日記にしたり、スケッチや短い詩を書いてみる

- 自分のフィーリングに合う楽器の演奏

大切なのは「うまくやろう」と思わず、自分が心地よいと感じることを選ぶこと。アートは楽しむことそのものが癒やしにつながります。

まとめ

アートに親しむことは、決して特別な体験ではなく、私たちの日常の中で心を癒やす大切な手段です。

音楽や絵画、写真、舞台などにふれることで、脳は安心や幸福をもたらすホルモンを分泌し、心の緊張をほぐしてくれます。さらに、感性を磨き、自分自身の内面を見つめ直すきっかけにもなります。

そして、コンサートや展覧会で味わう「みんなと感動を共有する一体感」も、科学的に裏付けられた癒やしの効果です。人と人とのつながりを深め、孤独感を和らげ、心のエネルギーを回復させてくれます。

疲れたとき、迷ったとき、少し心が乾いたとき――

アートに触れてみてください。それはきっと、薬や休養と同じくらい、あなたの心を優しく癒やしてくれるはずです。