少し離れて考えてみよう ― 見えないものが見えてくる

毎日の暮らしや仕事に追われていると、気づかぬうちに「見えているようで見えていないこと」が増えていきます。

そんなとき、いったん今の場所から少し離れてみると、思いがけず世界が違って見えることがあります。

「定住」と「移動」という2つの暮らし方には、そんな距離をとることで得られる知恵が隠されています。

ふだん私たちは決められた(自分で決めた?)社会の枠組みやルールの中で生活しています。そして老後までをしっかり見越した生活設計を立てながら暮らしている方も多いのではないでしょうか。

今はこれまで常識とされてきた生活を一度リセットして、価値観を見直す時代がきているのかもしれませんね。今回は定住型価値観と移動型価値観を対比させながら、現在地から離れてみることの意義を共有していきたいと思います。

ライフスタイルの変化と定住・移動という選択肢

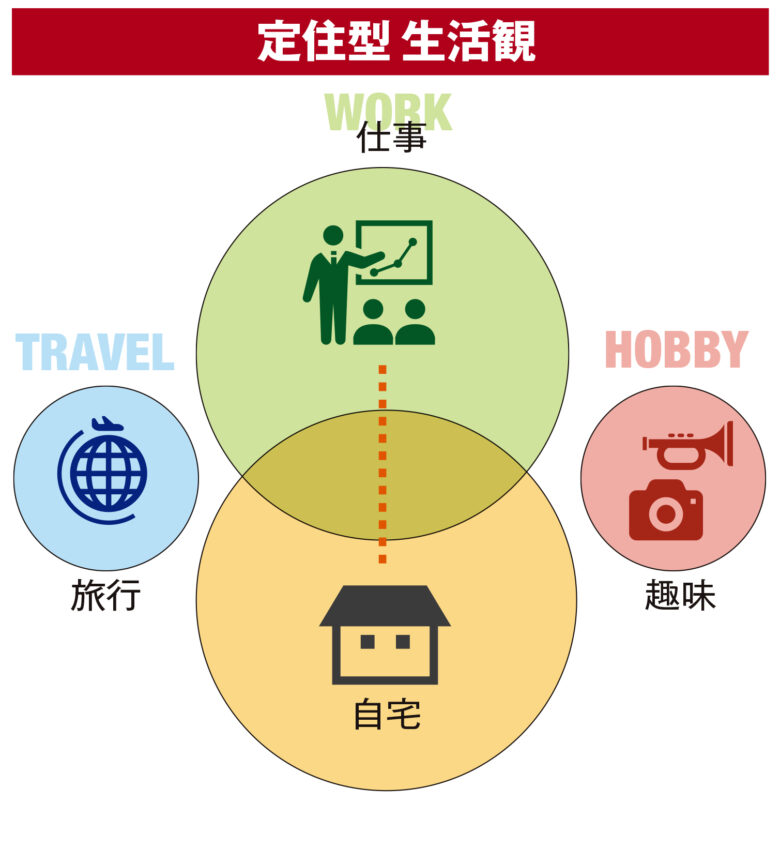

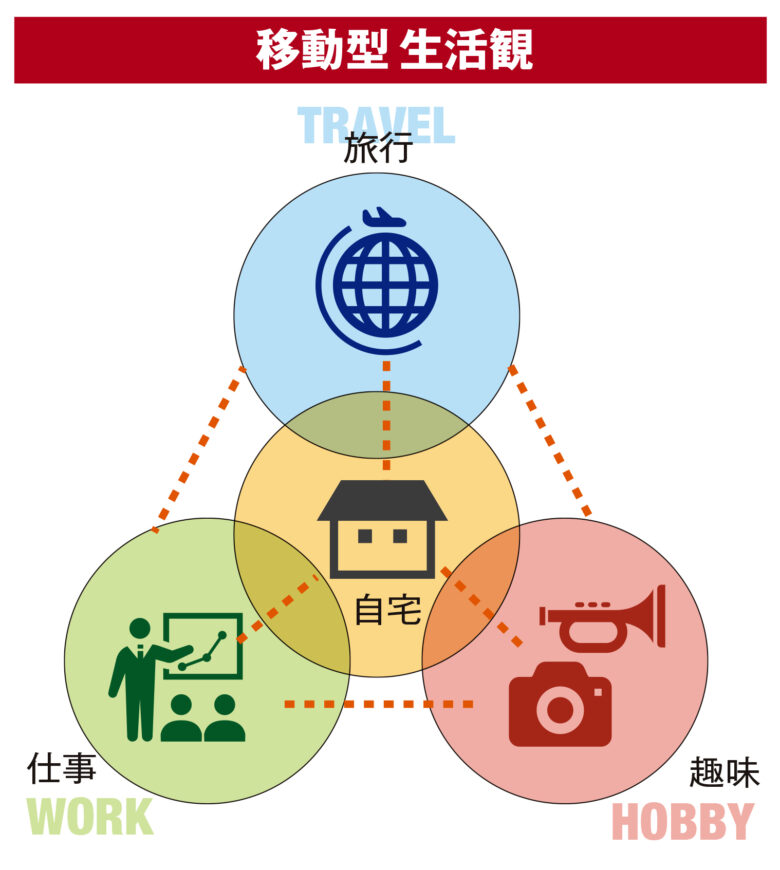

定住型生活観と移動型生活観

ライフスタイルの見逃せない変化としてあげられるのが、これまでのマイホーム型の定住型生活に対して、移動型生活が徐々にクローズアップされるようになってきたことです。

テレワークや地方移住が広がり、働き方も暮らし方も自由に選べる時代になりました。

“どこでどう生きるか”を見つめ直す機会が増えるなかで、

改めて「定住」と「移動」という2つのライフスタイルの意味が問われています。

時代の変化がもたらす背景

ライフスタイルの大きな変化の根底にあるのは、定住型スタイルの象徴でもあった「終身雇用が崩壊しかけている」ことがあげられます。

また「家族のあり方」が多種多様になってきたこともあげられるでしょう。当然のことながら時代の変化とともにライフスタイルの変化が見られるようになってきたのです。

終身雇用の崩壊

昭和から平成にかけて、日本は目覚ましい高度経済成長を成し遂げてきました。当時企業は、会社に忠誠を尽くす人材を採用し、給与や待遇面も含めて「終身雇用」というかたちでそれに応じてきたのです。

しかし長引く経済不況や少子高齢化による労働人口の減少は、終身雇用という制度を過去のものにしつつあります。転職を経験する人も少なくない中で、はたして本業だけに頼って暮らしていっていいものだろうかという声が上がってきたのも当然といえるでしょう。

家族のかたちの変化

家族のかたちもこの数十年で大きく様変わりしました。親と同居する夫婦や、三世代家族は大幅に減少しています。一方、結婚しない人も増えてきているし、一人暮らしの高齢者も急増していますよね。

急速な核家族化とともに、現代社会は子供がいたとしても、年を重ねるごとに「孤独」になりやすい傾向があります。この課題を改善する方法として、血縁のない者同士の同居や共同生活は、ますます増えていくかもしれません。

働き方の多様化

2020年に世界中で大混乱を引き起こしたコロナ禍はライフスタイルにも重大な変化をもたらしました。その結果、さまざまな業種でリモートワーク主体のビジネスモデルに変わりつつあります。

本業だけにとらわれない副業の増加や、複数の仕事を掛け持ちしながら働くパラレルワーカーも一般化して、「一つの仕事だけ」という常識が崩れつつあります。この傾向は、今後さらに加速することになるでしょう。

定住型の暮らし ― 安心と深まりを育むスタイル

定住型は言うまでもなく居住地(自宅・家庭)をしっかり構え、本業の仕事をしっかりこなしながら将来の生活設計を立てていく従来型のライフスタイルです。

同じ場所に根を下ろして暮らす“定住型”の生き方。

そこには、積み重ねる時間の中でしか育たない「ぬくもり」と「安心感」があります。

地域とのつながりや、人との信頼関係を深めていけるのもこの暮らしの魅力です。

安定と地域社会との深い関わりが特徴

移動型の暮らし ― 自由と創造性を育てるスタイル

一方で、決まった場所にとどまらずに動きながら暮らす“移動型”の生き方もあります。

変化のある環境は、感性を刺激し、新しいアイデアや出会いをもたらします。

未知の土地に足を踏み入れるたび、心が軽くなるような解放感も味わえるでしょう。

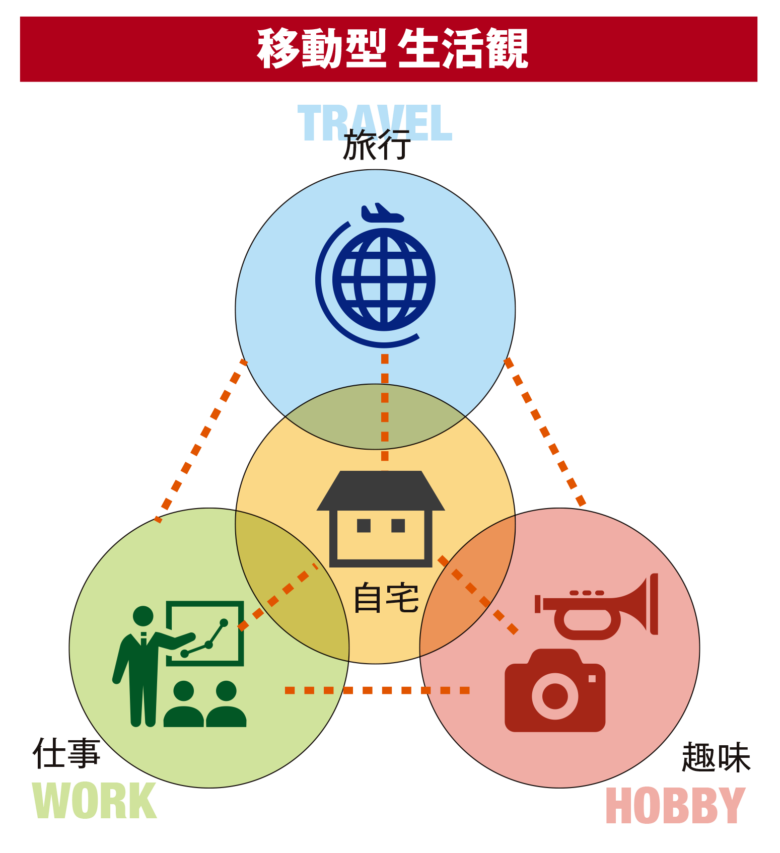

どれもが関係を保ちながら生活の質を高める

定住型と移動型の比較表(メリット・デメリット)

定住型と移動型の特徴を簡単にまとめると以下のようになります。

| 定住型 | 移動型 | |

|---|---|---|

| おもな特徴 | 安定・継続・深める | 変化・刺激・広げる |

| メリット | 心の安定、地域とのつながり、習慣の定着 | 柔軟な思考、発見や創造性、リフレッシュ効果 |

| デメリット | マンネリ化、視野が狭くなりがち | 落ち着かない、深く関われないことも |

| 向いている人 | 家族や地域を大切にしたい人 | 新しい体験を求める人、刺激を重視する人 |

離れてみることことで見えてくる新しい価値観

― 定住と移動を行き来することで、人生の“焦点距離”が合う ―

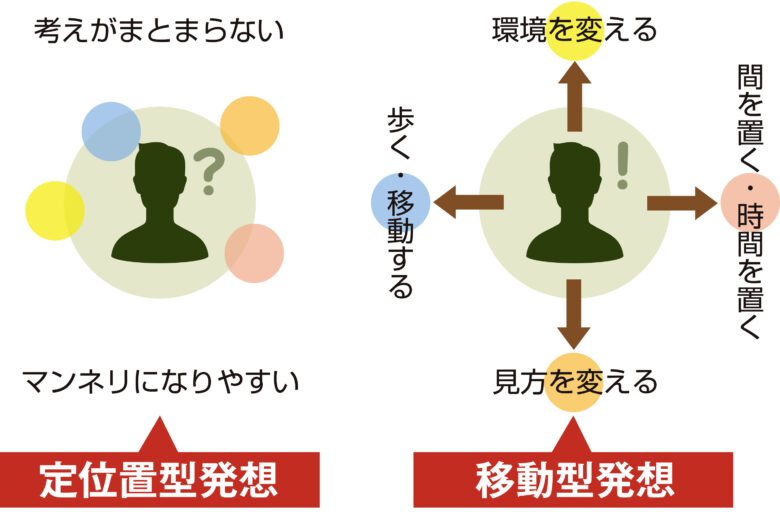

ここまで定位置型生活観と移動型生活観について説明してきましたが、どちらが良い、悪いということを言いたいのではありません。ライフスタイルの違いこそあっても、意識や行動次第で状況は大きく変えていけます。

特に強調したいのは上の図のように一度完全にリセットして、何事も現在の状態から少し離れて考える、見ることによって道が開ける可能性が高まるということです。

離れてみることのメリット

- 間を置く、時間を置く、場所を変える、見方を変えるなどして、思考をニュートラルな状態にすることがあらゆる問題、課題を解決する第一歩となる。

人間関係の改善

いつも同じ屋根の下に住んでいると、分かっていても意見が対立したり、絶えず相手の悪い面ばかりが目に止まりやすくなり、関係修復が困難になってしまう場合があります。こういうときは少し距離を置いたり、間を空けるなどして一度リセットしなければならないでしょう。

その場合は少し距離を置くことで、感情が整理され、人間関係が改善されることがあります。離れてみたり、間を置くことで、見えなかった本質の部分が見えるようになります。

新しい視点の獲得

違う場所や状況に身を置くことで、これまでになかった新しい視点や斬新なアイデアが得られるようになります。

心身のリフレッシュ

環境を変えることで、心身がリフレッシュされ、健康も保たれるようになります。何より自分の価値を再認識したり、自己肯定感を引き上げるきっかけにもなるでしょう。

暮らしの中で「距離を置く」方法

“離れる”と聞くと大きな決断のように思えますが、

ちょっとした小さな習慣でも、その効果を充分に感じることが可能です。

移動しなくても、さまざまな方法や心の中で距離をとる工夫を取り入れてみましょう。

旅行に出かける

旅行というと「自分発見」というワードが頭に浮かんできます。

なぜなら旅行は、訪れる土地の気候や風土、空気、自然環境、人との出会いなど、感性を刺激するさまざまな発見や感動があるからです。

旅行の魅力は自己発見や成長のチャンスがあることが挙げられます。 趣味に没頭したり、仕事を進めるのも自由にできるため、自分自身と向き合いながら充実した時間を過ごせるでしょう。

散歩をする

散歩は気が向いたときにふらっと出かけたり、あてもなくブラブラと川辺や公園に佇むとか、ウィンドウショッピングをしたり、行きつけの街を散策したりと、自分のペースでゆっくり回るのが魅力です!ダイエットや健康のために、目的を持って歩くウォーキングとはちょっと違います。

時間を気にすることなく、自由気ままにのんびりと街並みや自然の景観を感じながら歩くことで、次第に自分を見つめ直すこともできるのです!

1対1のミーティングは散歩にとても適しているといえるでしょう。歩きながら深い会話を二人でするという自然なやりとりが散歩ミーティングに注目が集まる理由なのかもしれません。

新しいことに挑戦する

「これはいい」「自分に合ってるかも…」そんなときには是非トライしてみてください。新しいことに積極的にチャレンジするのは成長を促すだけでなく、未来を切り開くチャンスにつながるでしょう。

逆に生活がパターン化すると、感性が鈍る要因にもなります。

ときには常識を疑ってみるのも大いにアリです!「他の人と違うやり方・方法を見つける」こともそうかもしれませんね。「もっと他のやり方があるはず」と、別の選択や行動を起こす勇気を持つことも大切になるでしょう。

「これまでこうしていた」「こうしないと難しい」といった先入観があると、いつまで経っても「変化」を起こすことはできません。

イノベーションを起こすには感動やワクワク感が必要不可欠です。また、「これは!」と思うことには積極的にチャレンジしてみるのもいいかもしれません。

気持ちを前向きにすることでピンチをチャンスに変える名案が浮かぶことがあるし、難しい状況をすべてカバーする発想が降り注ぐことだってありますから…。

ワーケーション

ワーケーションとは、仕事(Work)と休暇(vacation)を組み合わせた造語です。普段の職場を離れてリゾート地や観光地で仕事をしながら休暇を取ることです。ノートPCを片手に旅先で仕事をするのが一般的と言えるかもしれません。

オフィスや家以外の場所で余暇を楽しみながら仕事を行うこと全般がワーケーションに当てはまると言えるでしょう。現在は会社全体でワーケーションの施設を利用し、非日常の空間で仕事と休暇を同時に兼ねながらリフレッシュするスタイルも広まっています。

ワーケーションは通常のオフィス空間では得られないインスピレーションが浮かんだり、快適に仕事が進められるとして、多くの企業が効果を認識するようになりました。

住むスタイルを考える

住むスタイルもライフスタイルの変化とともに、目的とニーズに応じたさまざまな種類の居住形態が出てまいりました。ソーシャルアパートメントや定額住み放題サービスはその代表的な例といえるでしょう。

ソーシャルアパートメント

住人間の交流を楽しむ新しいアパート・マンションをソーシャルアパートメントといいます。なおかつ自分の時間や空間はしっかり確保したいという方のための新しい一人暮らしのスタイルです。

定額住み放題サービス

空き家サブスク(定額住み放題サービス)は、月々一定の賃料で全国各地の空き家に住めるサービスです。敷金や礼金、更新料などを支払う必要がないため、初期費用が抑えられるというメリットもあります。

離れることで得られる成功例

旅に出たモーツァルト

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの肖像(1763年)

モーツァルト(1756-1791)はよく旅の音楽家と言われます。それは彼が幼い頃からたびたび演奏旅行に出かけたり、求職活動のためにヨーロッパを絶えず周っていたためでした。

モーツァルトが旅をした比率は、生涯(35年)のなんと30%にも及ぶといわれています。彼にとって「旅」がどれほど重要なルーティンであったかが認識できるし、創作やインスピレーションの源泉になっていたことがうかがえるようですね。

モーツァルトは、「旅をしない音楽家は不幸だ」とも考えていたようです。

散策を好んだベートーヴェン

Julius Schmid (1854–1935)

ベートーヴェンは自然をこよなく愛した人でした。

散歩は彼の日課になっていて、歩いている途中でみじかい休憩を取り、脚のストレッチなども行っていました。いつもペンと紙を持ち歩き、インスピレーションが湧き上がってくると立ち止まって書きとめていたそうです。

耳が聞こえなくなってからのベートーヴェンの不滅の傑作群は、日々の散策や自然との語らいを抜きにしては語れないともいえるでしょう。

とくに交響曲第6番「田園」などは、彼自身の心の声に忠実に、自然との共存から受けるインスピレーションや感動体験を強い共感をもって描いた唯一無二の作品ですね。

散歩でミーティング・ジョブズ

アップルの共同創業者であり、MackintoshやiPhoneなど革命的なイノベーションを引き起こしたスティーブ・ジョブズ。

ジョブズは歩きながら話したり、考えることで、多くのアイデアを生み出していたといわれています。彼は定期的に長時間歩きながら、ブレーンストーミング・ミーティングを行っていたそうです。特に重要な議題は歩きながら話しあうことを好んだそうです。

まとめ

一つのところに固執するのではなく、現在地を離れて物を考えることは新たな道を切り開くきっかけにもなるし、心身のリセットにもつながります。

そのような意識を持って生活するだけでも、家庭や仕事、交友関係などでさまざまなメリットを感じるようになるでしょう。発想の転換と柔軟性はこれからますます大切になっていきますね。

現在地を離れることのメリット

- 人間関係の改善

- 新しい視点の獲得

- 心身のリフレッシュ

価値を高めるための方法

- 旅行に出かける

- 散歩をする

- 新しいことに挑戦する

- ワーケーション

- 住むスタイルを考える