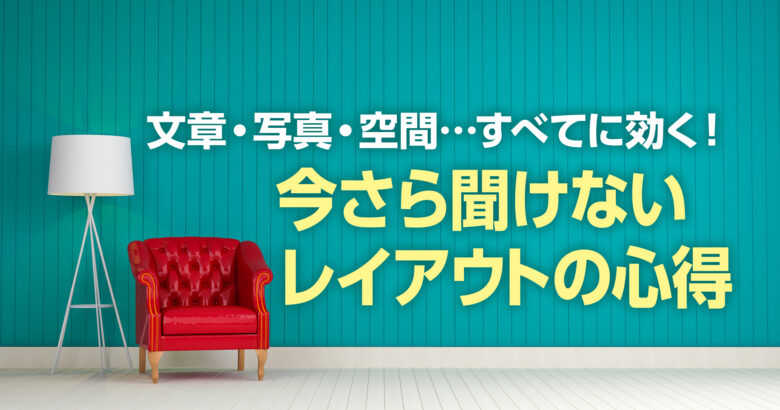

「伝えたい」が、ちゃんと届いていますか?

ふとしたSNSの投稿や、部屋の模様替え、誰かへの手紙やお礼状。気づかぬうちに、私たちは日々「レイアウト」と向き合っています。

でも、「うまく伝わらない」「なんだかごちゃごちゃしてしまう」…そんな悩みも少なくありません。実は、ちょっとしたコツを知るだけで、ぐっと見やすく、伝わりやすくなるんです。しかもセンスはいりません。

年齢や経験に関係なく、誰でも今日から始められる「レイアウトの心得」を、今回はご紹介します。

大人のレイアウトは「気配り」でできている

「レイアウト」と聞くと、プロのデザイナーのような技術やセンスが必要…と思われがちですが、実は違います。本当に大切なのは、手にとる人、見る人、訪れる人への気配りです。

たとえば…

- 文字が読みやすく整っている

- 写真の主役にスッと目がいく

- 空間に余白があって落ち着く

これらはすべて、「誰かに伝えたい」「心地よく感じてほしい」という思いやりから生まれます。

見やすさは、優しさ。大人の女性こそ、経験や心配りを活かした“伝え方”ができるのです。

すぐに使える!暮らしの中のレイアウト術

文章編:読む人の目と心にやさしく

文章のレイアウトでいちばん大切なのは、「読みやすさ」。そのためには、相手がスッと内容を受けとれるように、分かりやすく・読みやすくするように心がけることが大切です。

文章レイアウトのポイントは次の3つです。順に説明しましょう!

文章レイアウトのポイント

- 見出しをつける

- 1段落3行以内を意識

- 箇条書きでポイントをまとめる

見出しをつける 〜内容がひと目で分かると、読む気になる〜

文章の途中に「小見出し」を入れることで、読み手は全体の流れをつかみやすくなります。

次の例を見てください。

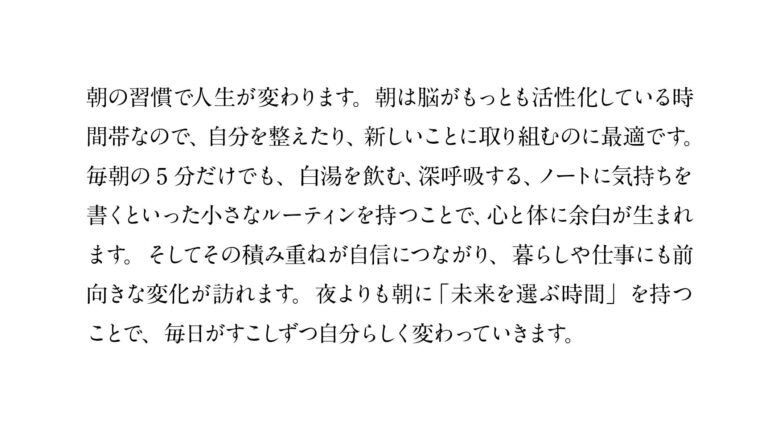

【見出しをつけない場合(つなげて書いた例)】

読む前から、読む気が失せてしまいそうになりますよね……。皆さんはいかがでしょうか?

問題点

- 一文一文がつながっていて話の焦点が見えにくい

- 「何の話なのか」が一目でつかめない

- 途中で読むのをやめてしまう可能性も…

次に見出しを入れた例を挙げます。

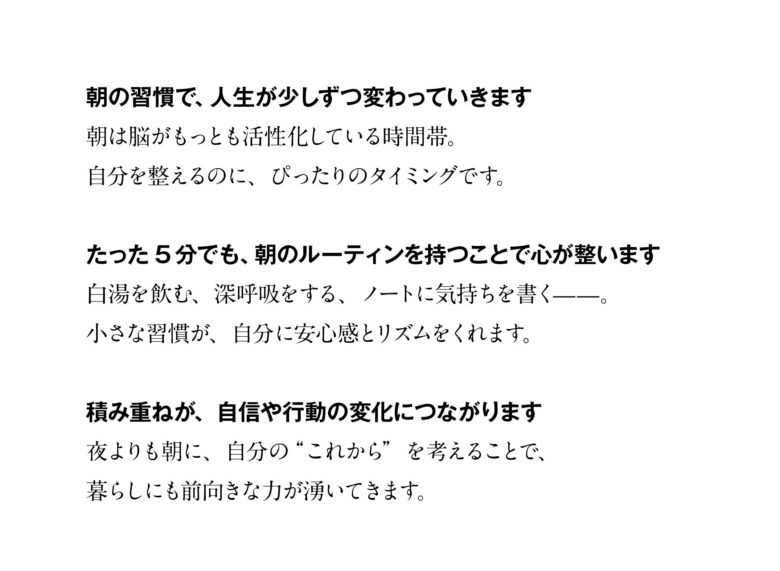

【見出しをつけた場合】

どうでしょうか・圧倒的に見やすくなりましたよね。

改善ポイント

- 小見出しで話題が明確に分かれ、読みやすい

- スマホでも“パッと意味が伝わる”

- どこから読んでも要点が把握できる

見出しを入れることで、「ここは朝の話だな」「次は何の話だろう」と予測できるし、読み手の気持ちに想像の余地を与えます。

長い文章ほど、途中に区切りとしてメリハリをつけることが大切ですね。

見出しをつけることで、読み手の「理解」「共感」「記憶」がスムーズになります。

文章が長くなるほど、読みやすいデザインが大切になります。

1段落3行以内を意識 〜目に優しい「間」が読みやすさを生む〜

人は、文字がギュッと詰まった文章を見ると「うっ」と身構えてしまいます。そこでおすすめなのが、一段落は3行以内を目安にすること。

まずは詰まった文章例をあげてみます。

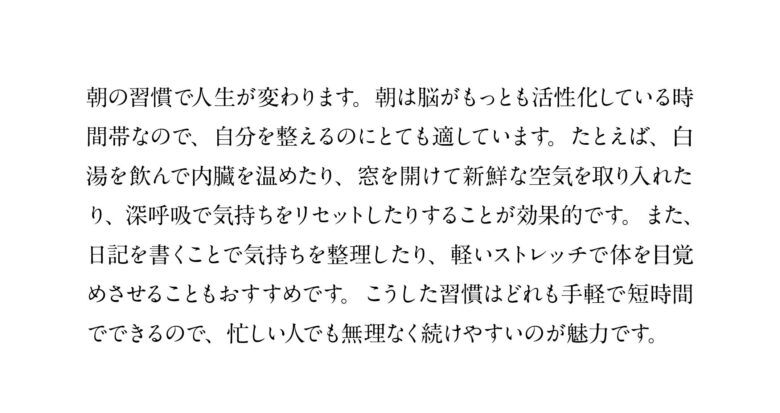

【続けて文章にした場合(詰まった印象)】

やはり読み通すのが苦しいですよね。どこが問題点なのでしょうか。

問題点

- まとまりがなく、話がどこで区切れるのか分かりにくい

- スマホでは文字の塊に見えて、読むのが億劫に感じる

- 要点を見失いやすく、伝えたいメッセージがぼやけてしまう

それでは一段落は3行以内を意識した場合を例にあげましょう。

【一段落3行以内を意識した場合】

話の要旨が分かりやすいし、文章もスッキリしましたね!

改善ポイント

- 内容ごとに段落を分けることで、視点の切り替えがスムーズ

- 行間に余白ができることで、読み手が一息つける

- 「今、自分にもできそう」と思ってもらいやすい構成に!

ひと呼吸つける「行間の余白」があるだけで、読みやすさがぐんとアップします。

特にスマホで読む人が多い時代。1行の情報量が少ないぶん、行と行の間が重要なのです。

箇条書きでポイントをまとめる 〜パッと伝えるための小さな工夫〜

文章の中で複数のポイントを伝えたいときに、そのまま文章にすると分かりにくい文章になりがちです。そんなときは、ポイントをまとめた箇条書きを活用しましょう。

たとえば…

【普通に文章にした場合(文章が続く形)】

内容はいいのですが、文章がぎゅうぎゅうに詰まっているため、読みづらいのと、内容を理解するのに時間がかかってしまうのが大きな問題です。

問題点

- 伝えたいことが多く、情報が一文の中に詰まりがち

- 「結局どんな習慣を紹介しているの?」が把握しづらい

- リズムに乏しく、読み疲れしやすい

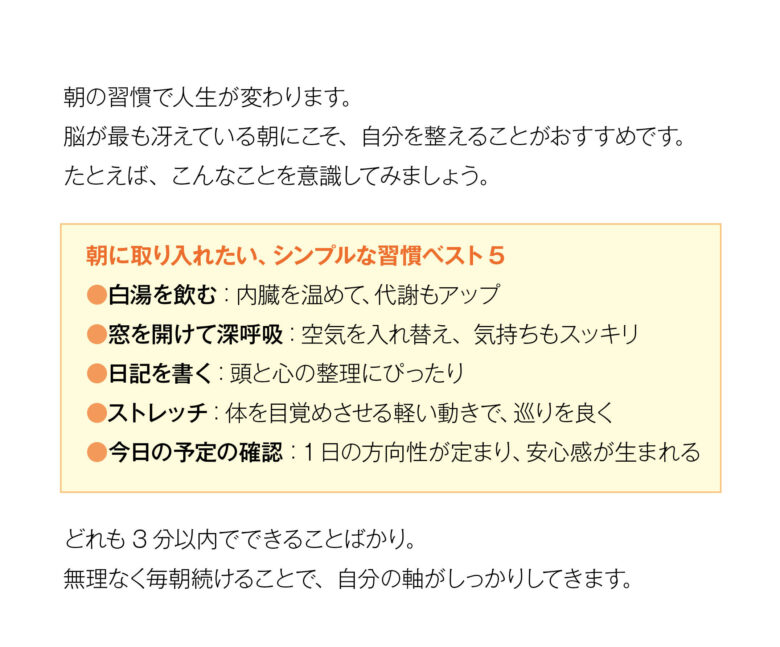

【箇条書きにして読みやすくした場合】

これを見ると、文章のポイントが明確になってきましたよね!

改善ポイント

- ひとつひとつの行動が視覚的に分かれていて、理解しやすい

- 頭の中でも「これならできそう」「どれから始めよう」と選びやすくなる

- 余白が生まれ、印象がやさしく・親切に

このように箇条書きにすると、情報がスッと頭に入ってきますし、「どれか1つやってみようかな」という気持ちにもなりやすいんです。

ポイントは、「1項目1メッセージ」でまとめること。情報を分けて見せるだけで、伝わり方がグッと変わります。

以上の3つを意識するだけで、文章のレイアウトはグッと見やすく、やさしい印象になります。

写真編:背景を整えるだけで印象アップ

写真は「見た目」でほとんどが決まります。でも、ちょっとした工夫でプロっぽい仕上がりに見せることができるんです。

そのコツは「主役が引き立つ環境を整える」こと。センスより、意識で決まります。

写真レイアウトのポイント

- 主役を引き立てる

- 余白を残すことで、ゆとりや気品を演出

- 目線の高さ、自然光の柔らかさを意識

主役を引き立てる

撮りたいもの(=主役)が、他のものに埋もれてしまっていませんか?

たとえば…

- 料理の写真を撮るとき、テーブルの上がゴチャゴチャしていると、何を見せたいのか分からなくなってしまう。

- お花を撮るとき、背後にティッシュやリモコンが写り込んでいると、印象が台無しに

画像が突然必要になって、慌てて撮影すると上のようになりやすいですよね。このような状態を克服するには次のように対処すればいいでしょう!

主役を際立たせるために

- 背景をシンプルにする(白い布、無地の壁など)

- 被写体を最小限にする(1つか2つがベスト)

- 一歩引いて、引き算で撮る意識を持つ

をシンプルなランチョンマットの上に置く_背景は白壁-or-木目のテーブル_自然光で明るくナチュラルな雰囲気に_少し斜め上(器の側面も見せる).jpg)

明るい雰囲気になり、写真に奥行きが出る

主役がハッキリしていると、写真が洗練されて見えます。

余白を残すことで、ゆとりや気品を演出

写真のなかにぎゅうぎゅうに物が詰まっていると、見ている人も「疲れて」しまいます。逆に、あえて空間を残すことで、上質でストーリー性のある写真になるでしょう。

余白を使ったイメージ

- お茶と和菓子の写真なら、器のまわりに少し「空白」をあける

- 花瓶を撮るとき、フレームの片側をすこし空けて「空間」をつくる

余白=「間」の美学

- 見せたいもののまわりに静けさをつくることで、より印象的になる

をシンプルなランチョンマットの上に置く_背景は白壁-or-木目のテーブル_自然光で明るくナチュラルな雰囲気に_少し斜め上からの角度で撮影-34252.jpg)

左上の影と相まってゆるやかにストーリーが展開される

ストーリー性があり、ゆとりも感じられる

目線の高さ、自然光の柔らかさを意識

カメラを構える高さや、光の種類によっても、写真の印象は大きく変わります。

目線の高さ

- 子どもやペットは、しゃがんで同じ目線から撮ると、自然で愛らしい写真に

- テーブルの料理は、やや斜め上からが立体感も出て美味しそうに見える

自然光の柔らかさ

- 朝〜昼の間接的な光は、被写体をやさしく照らしてくれるのでおすすめ

- カーテン越しの光などがベスト(直射日光は影が強くなりすぎ)

- 人工照明を避けるだけで、雰囲気がぐっとナチュラルになる

最小の手間で、最大の美しさを!

| 工夫 | 印象の変化 |

| 背景を整える | 主役が際立ち、スッキリ見える |

| 自然光を使う | 明るく温かい雰囲気に |

| 目線を合わせる | 親しみやすくナチュラルな表情に |

| 編集でくすみをとる | 生き生きとした写真になる |

空間編:整った部屋は、心も整える

部屋の空間を整えることは、単に「見た目をきれいにする」だけではなく、心の安定や気分のリセットにもつながります。毎日過ごす場所だからこそ、「レイアウトの心得」がやさしく効いてくるといえるでしょう。

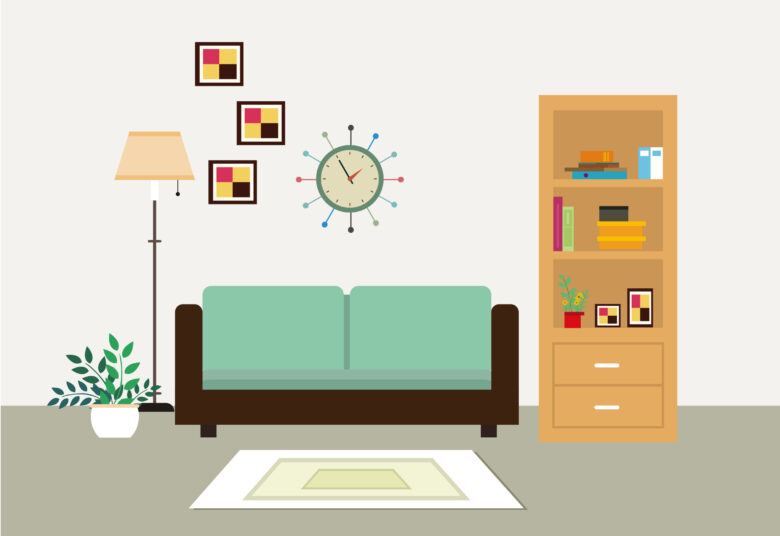

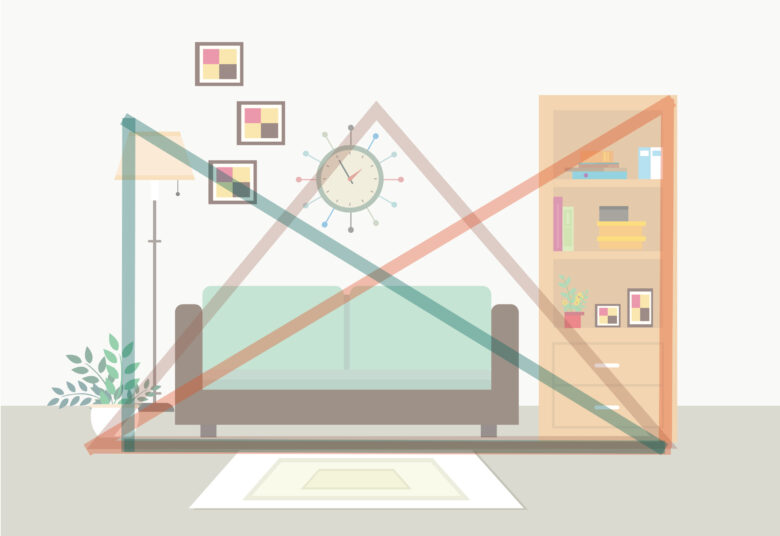

三角形のバランスを意識する

空間に物を飾るとき、高さの異なるアイテムを“3つ”選び、三角形を意識して配置すると、自然とまとまりが出ます。たとえば…

- 花瓶(高さあり)+キャンドル(中くらい)+小さなオブジェ(低め)を、テーブルや棚の上に並べる

- フレーム+観葉植物+本、など組み合わせも自由に

三角形の構図を意識したレイアウト

三角形は「視線を誘導する安定した形」。

人の目に“ちょうどいい”バランスを感じさせてくれるんです。

- 左右対称よりも、少し“ズラす”ことでナチュラルな美しさが生まれます!

リズム感ある空間にする

部屋に置いてあるものがすべて同じ高さ・同じ大きさだと、単調でどこかのっぺりした印象になります。

逆に、高さや質感、色合いに変化や揺らぎがあると、リズムが生まれて心地よい空間に。

たとえば…

- 棚の上に「本 → ガラス花瓶 → 木のボックス」と異素材を交互に配置

- ソファの上に「大きめクッション+小さめクッション+ひざ掛け」のようにサイズ感を変えて置く

写真立てや本などを置いて変化をつける

この「高低差・大小・素材の違い」は、まるで音楽のリズムのように空間に動きを与えてくれます。

- 「不揃い」を恐れず、ちょっとだけ遊び心を持つことが、リズムの鍵です。

余白や空間をつくる

たくさん飾ったり、物を詰めすぎると、情報量が多くて目も心も疲れてしまいます。

そこで大切なのが、あえて何も置かないスペースをつくること。

たとえば…

- テーブルや棚の一部をまるっと空ける

- 壁にアートを飾るときは、まわりを大きく空けて息抜きの空間をつくる

スッキリとしたゆとりの空間が出来上がる

空間の作り方は日本の間(ま)の美学にも通じます。

空間に余白があると、それだけで上質感や落ち着きが漂います。

- 大人の暮らしに必要なのは、「物を詰める」よりも「物と物の間を整える」こと。

「もう少し飾りたいな」と思ったときこそ、余白を残すサイン。引き算で生まれるゆとりが、あなたらしい空間を育ててくれます。

空間レイアウトの基本3つの心得

| コツ | 意識するポイント | 効果 |

| 三角形のバランス | 高さ・位置に変化を | 見た目に安定感が出る |

| リズム感をつくる | 大小・素材・高さに変化 | 空間が生き生きとする |

| 余白を残す | あえて何も置かない | 気持ちにゆとりが生まれる |

「整える」は、頑張ることではなく、自分をいたわること。

空間に心地よさが広がると、毎日がちょっとだけ優しくなります。

レイアウトが変わると、毎日がちょっと素敵になる

「なんとなく落ち着かない」「伝えたかったのにうまく伝わらなかった」

そんな小さなもどかしさは、ちょっと整えることで解消されることがあります。

文章、写真、空間…。どれも、少し意識を変えるだけで、見た目も気持ちもスッキリ。

整えることは、自分の内側を整えることにもつながることでしょう。

今日からできる、レイアウトの第一歩

まずは今日からでも簡単にできるレイアウトの第一歩を、次のことから始めることをオススメします!

- SNSやブログに投稿するときは、「1テーマ・1枚写真」に絞ってみる

- リビングの棚を見直して、飾らない余白をつくってみる

- メモやお手紙は、ちょっと字間を空けて書いてみる

「こうしなきゃ」と思わず、

「伝わりやすくするために、何を引いて何を残すか」

そんな視点を持つことで、あなたらしい素敵なレイアウトが自然と育れていくことでしょう。

まとめ:レイアウトの心得は、自分を大切にすること

レイアウトとは、形を整えることではなく、心を整えること。

伝えたい気持ちがあるからこそ、整える意味があります。

ぜひ今日から、あなたの日常に「ちょっと整えるレイアウトの心得」を取り入れてみてください。

それはきっと、あなた自身の魅力をより伝わるかたちで映し出してくれるはずです。