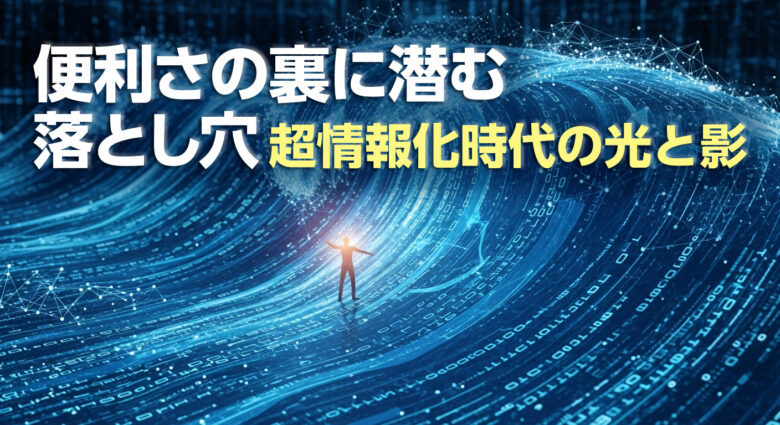

かつては何日もかかった情報伝達が、いまや数秒で世界中に届く時代になりました。

買い物も、学びも、交流も、すべてがスマホ一つで完結する──そんな「超情報化時代」の便利さを、私たちは日々享受しています。

しかし、このスピードと量に、人間の心や判断力は本当に追いついているのでしょうか。あふれる情報は私たちの生活を便利にする一方で、混乱や不安、そして誤った判断へと導くこともあります。

テクノロジーは加速度的に進化しているのに、私たちの思考や価値観、社会のルールはそのペースに追いつけていない──。便利さの影に潜む危うさと、時代とのギャップ。その正体を探ってみましょう。

現状を分析すると

超情報化時代の最大の魅力は、そのスピードとアクセスの自由さです。かつては図書館で何冊も本を読み漁るなどして吸収していた知識が、現在では検索一つで手に入るようになりました。

SNSを通じて、世界の出来事をリアルタイムで知り、遠く離れた人とも瞬時にやり取りが可能です。さらに、オンラインショッピングや電子決済、AIアシスタントの普及により、生活は効率化され、時間の使い方も大きく変わりました。

これは特にビジネスや教育の現場で顕著で、リモート会議やオンライン授業は、距離という障壁をほぼ消し去りました。私たちは確かに、これまでにない便利さを手に入れています。

危うさの側面

しかし、この利便性は同時に新しいリスクも生み出しています。

情報があふれる中で、私たちは事の本質を読み解いたり、信頼できる情報を見極める力が確実に求められているといえるでしょう。しかもフェイクニュースやデマは、瞬く間に拡散され、時に社会不安や分断さえ引き起こします。

また、SNSへの過度な依存は、他人の投稿と自分を比較して落ち込んだり、最新の情報を追い求める傾向が強まるだけにとどまりません。無差別に相手を攻撃したり、誹謗中傷を引き起こす投稿が社会問題化しています。

気づけば日々のルーティンのように通知に追われ、ゆっくり考える時間を失っている──そんな日常が当たり前になってはいないでしょうか……。

そして、個人情報の扱いも大きな課題です。私たちの行動や嗜好はデータとして収集され、マーケティングや広告に利用されています。便利さの裏に潜む危うさは、確実に私たちの生活に影を落とし始めています。

便利さの裏に潜むリスク

- 情報の洪水

不要な情報があふれ、それに振り回される機会が多い - デマの拡散

フェイクニュースやデマが瞬く間に拡散され、社会不安を引き起こす - 個人情報の問題

行動や嗜好がデータとして収集され、マーケティングや広告に利用される - SNSの誹謗中傷

事実を提示せずに、他人を侮辱したり、傷つけるような投稿をする

克服すべき課題

では、なぜ人は時代に追いつけないのでしょうか。

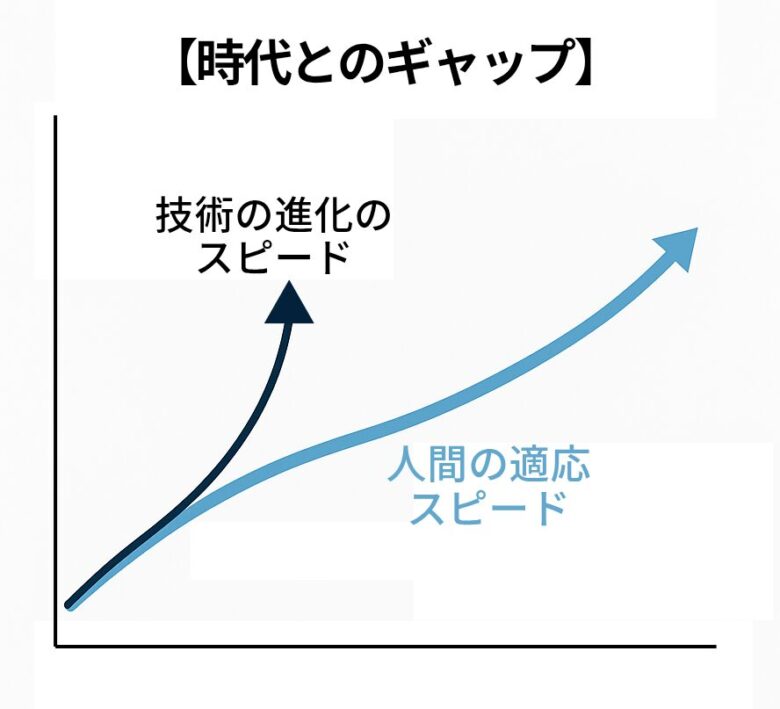

最大の理由は、私たちの感情や価値観、物事を見極める力が、技術の進化やスピードに追いつけていないことです。情報を整理し、何が正しいかを判断し、感情を整える――こうした能力は、何百年・何千年かけて培われてきました。

技術の進化やスピードに追いついていない

しかしデジタル技術は、わずか数年単位で劇的に変わり続けています。このギャップが、超情報化時代の危うさを生む背景のひとつなのです。さらに、法律や制度の整備は常に後追い状態ですよね。

たとえばSNS上のトラブルや、AI生成コンテンツの著作権問題など、現行のルールでは対応しきれない事例が次々に生まれています。

加えて、世代間・地域間のデジタルリテラシーの格差も深刻です。同じ国や家庭の中でも、情報を使いこなせる人とそうでない人の差が広がりつつあります。

克服すべき課題

- デジタル技術の進化のスピードと人間の適応スピードとのギャップが増大

- SNS上のトラブル、AI生成コンテンツの著作権問題

- デジタルリテラシーの格差が増大

どうつきあうべきか

超情報化時代と、うまくつきあっていくためには、「便利さを享受しながら、自分を守る」意識が絶対に欠かせません。

具体的には、以下のような取り組みが有効でしょう。

超情報化時代のつきあい方

- 情報の取捨選択

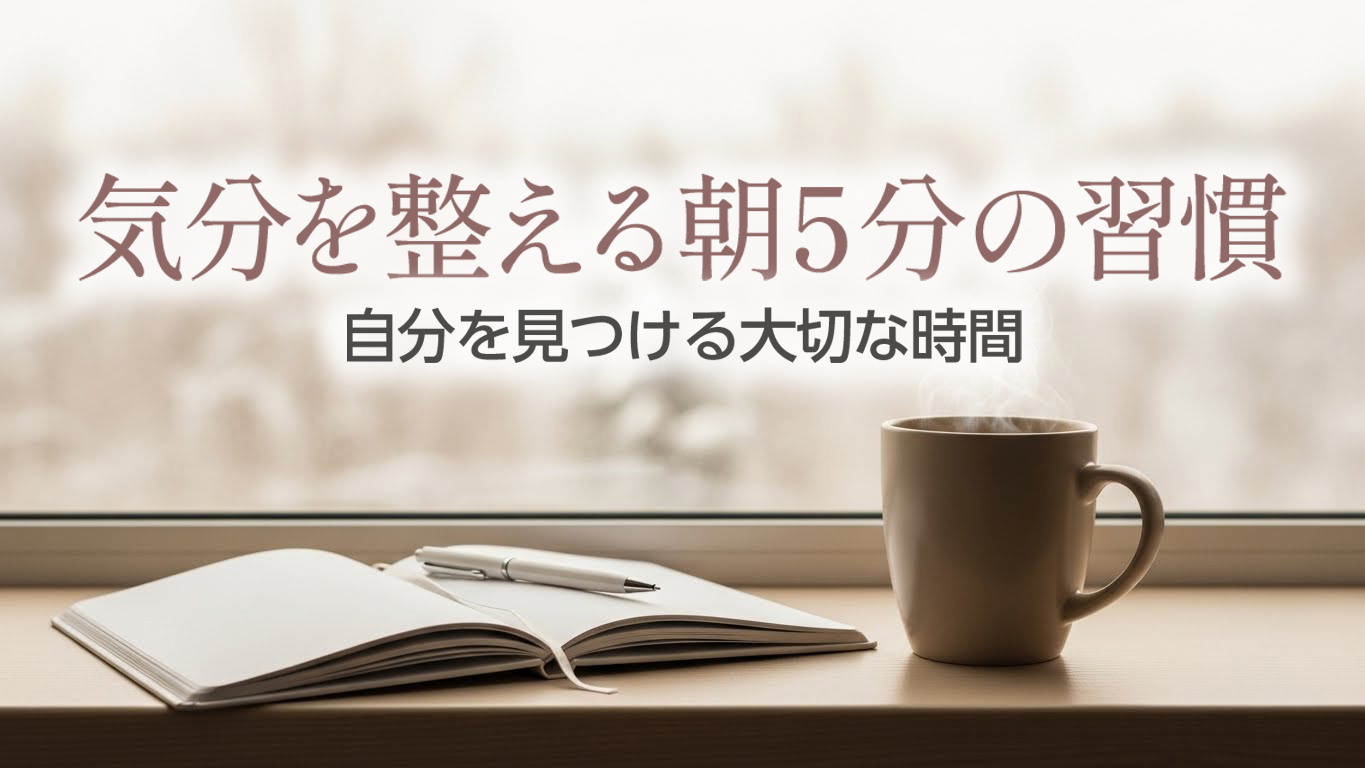

情報源の信頼性を確認し、一次情報1に近い形で確認する習慣を持つ。 - デジタルデトックス

1日の中で「通知を遮断する時間」を意識的に作り、脳を休ませる。 - 継続的なリテラシー学習

新しいツールやサービスに触れ、基本的な使い方や安全対策を定期的に更新する。

これらは一度やれば終わりではなく、習慣として続けることが大切です。

まとめ(未来への視点)

テクノロジーはこれからも止まることなく進化し続けます。

その速度に完全に追いつくことは難しくても、意識的に適応し、自分の判断基準を磨くことは可能です。便利さに流されるのではなく、主体的に選び取る──。

それが、超情報化時代を安全かつ豊かに生き抜くための最大の武器になります。「時代のニーズに追いつく」のではなく、「時代と共に歩む」意識を持ち続けたいものですね。

- 自分で直接体験をしたり、調査や実験などで得られた独自の情報を指す。

↩︎