皆さんはふだん美術館を訪れることはあるでしょうか?

現在もコロナ禍の名残で人数制限があったり、予約制だったり、時間指定制になったりと、なかなか難しい状況が続いていますよね。

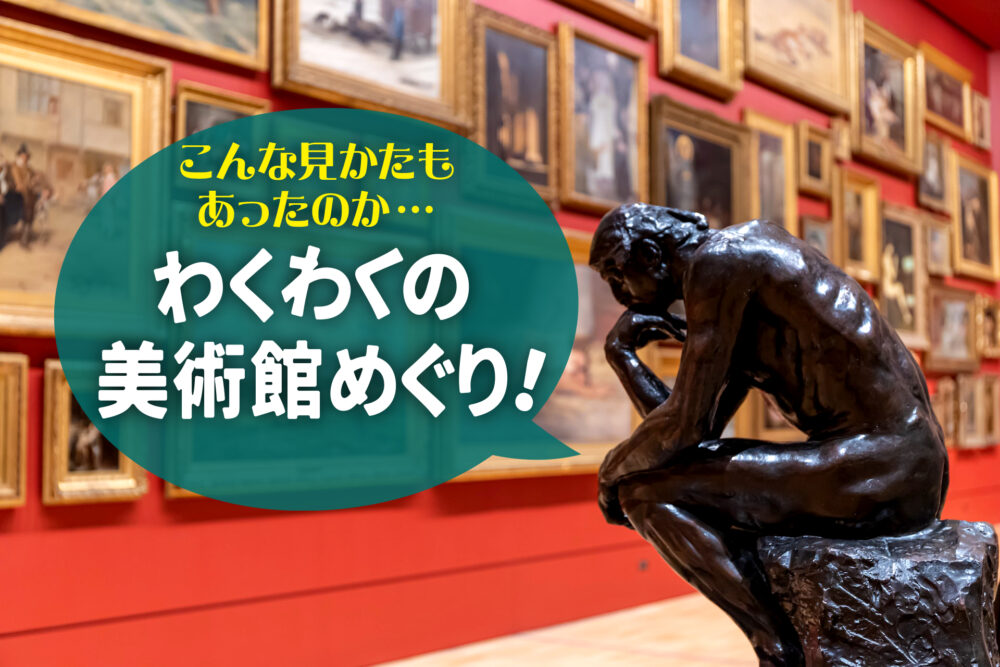

でも美術館巡りはとっても楽しい要素がたくさん!今回は美術館巡りがなぜ楽しいのか、ワクワクするポイントをお伝えしていきましよう!

美術館は絵を見るだけの空間ではない

絵は描かれたモチーフだけでなく、あらゆる角度からさまざまなメッセージを伝えてくれます!

でも絵を順路に沿ってまんべんなく見て……。ヘトヘトになって「疲れちゃった…もう帰ろう」、もしかしてこんなパターンがあるのではないでしょうか……。

それではちょっともったいないですよね。美術館は絵を見に行くところですが、決してそれだけではないのです。

絵を見ることで、物の見つめかたや世界観、「本当に大切なもの」、「生きることとは…」など、さまざまな事に対して見識が拡がっていく可能性があるところなのです。

展覧会が10倍楽しくなるポイント

ここでは展覧会が何倍にも楽しく、価値ある空間になるためのポイントをお伝えします!

作品の背景や歴史を知る

絵が描かれた時代背景や社会状況を知ると面白さが倍増します!

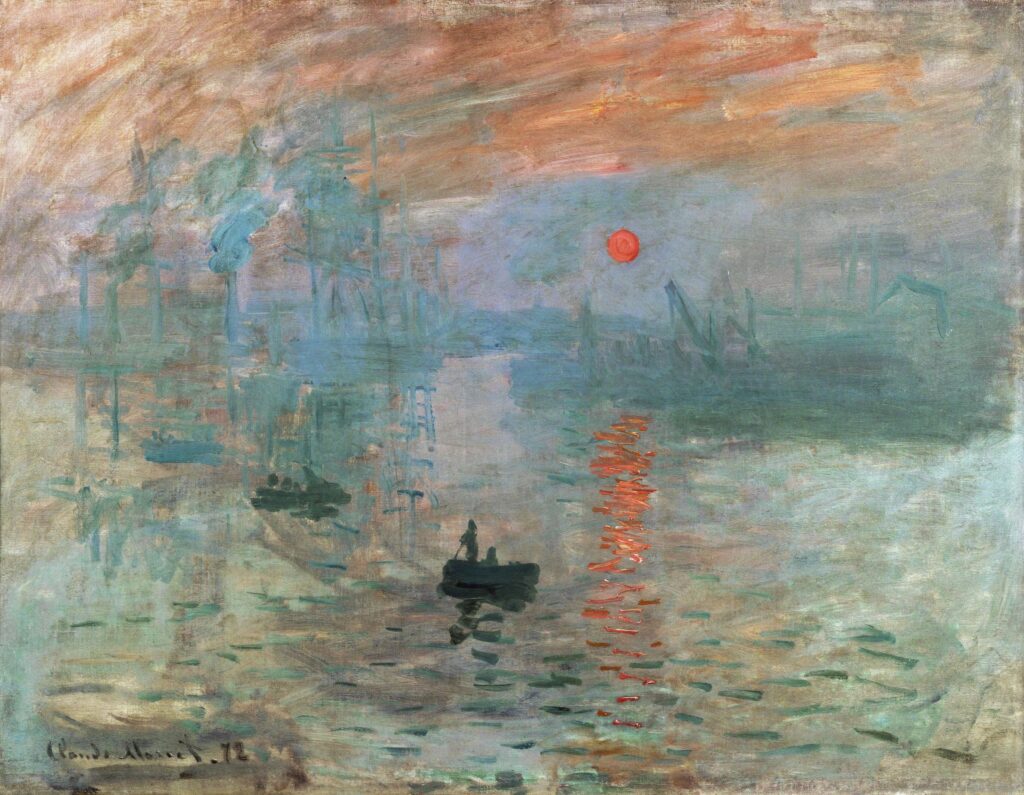

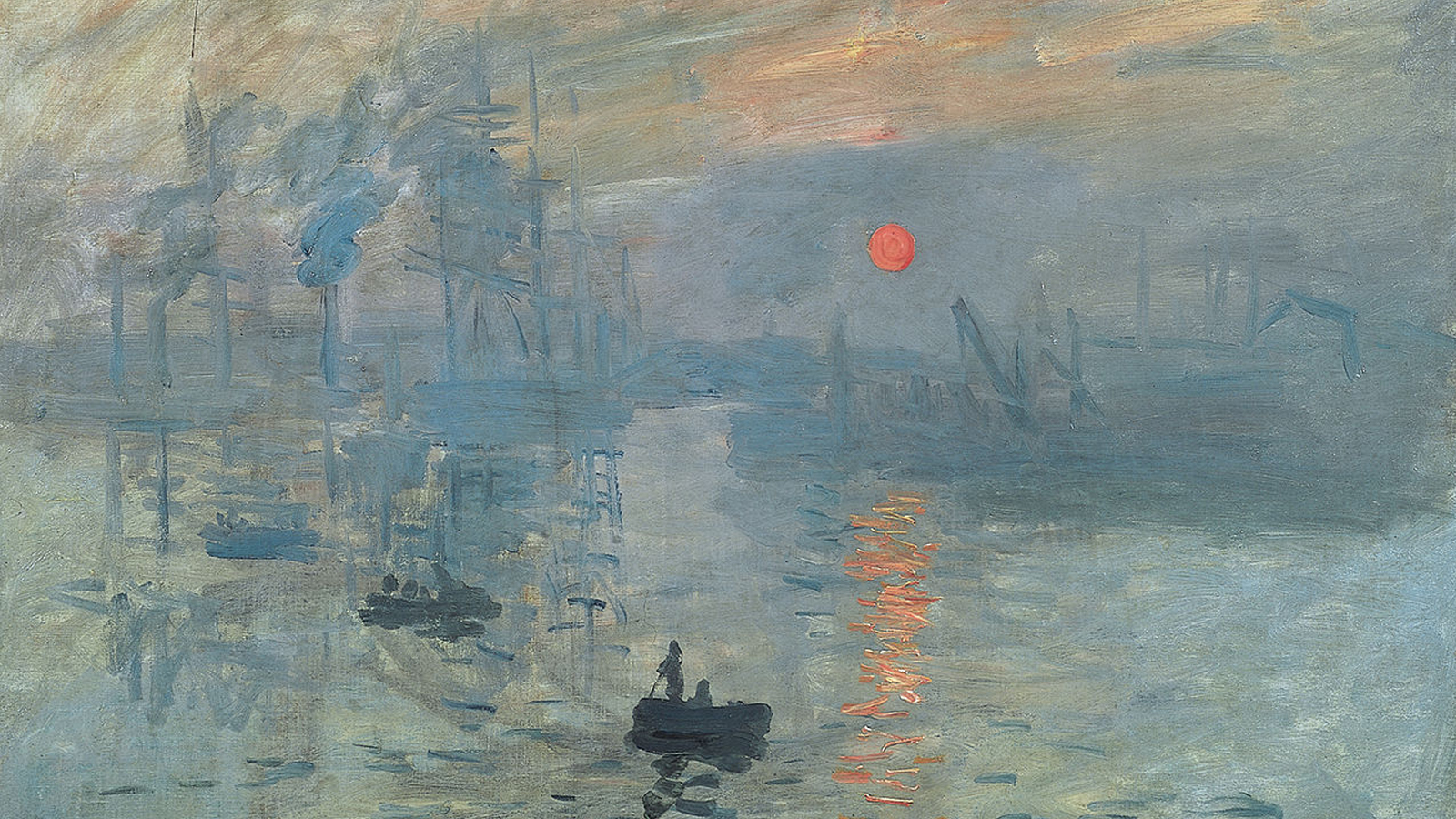

たとえば「モネ展」が開催されたとします。

モネは19世紀後半に印象派を起ち上げると多くの画家が集結しましたが、「この頃のパリの画壇はどんな状況だったのか」ということを文章で追ってもなかなかわかりにくいものです。

しかしそこにモネが描いた「印象・日の出」が加わると、理屈や推測ではなく、一気に実感を伴うレベルにアップします。絵のスタイルからして、当時のモネの絵はひとつの事件だったのです。

それは原画から画家の息づかいやメッセージが伝わってくるからですよね。絵と時代背景を絡めると、いっそう印象派の絵画を興味深く見ることもできるでしょう。

Claude Monet’s Impression, Sunrise (1872) famous painting. Original from Wikimedia Commons. Digitally enhanced by rawpixel.

また17世紀オランダの画家たちは(レンブラントも含めて)膨大な数の肖像画を残しています。

肖像画が他のジャンル、歴史画、風景画、静物画などに比べるとどのような評価が下されていたのかを理解するのも、絵を理解する大きな手がかりになるかもしれません。

ちなみにフェルメールも肖像画をたくさん描いた巨匠の一人です。

下の図を見ると17世紀のヨーロッパではカテゴリーごとに格付けがあって、中でも歴史画(宗教画も含む)がヒエラルキーの頂点にあったのでした。

しかし歴史画は市場でなかなか買い手がつかないため、一般的にはその次のランクに位置づけされる肖像画が必然的に増えることとなったのです。

Johannes Vermeer’s Young Woman Seated at a Virginal (ca. 1670-1672)

famous painting. Original from Wikimedia Commons. Digitally enhanced by rawpixel.

このように絵を通して歴史を眺めると、普通に歴史を見たり、学んだりするよりずっと分かりやすく、はるかに実感をともなう理解が得られます。

描かれた時代背景、歴史を知ると作品がより身近なものになる

人間関係を読みとく

ドラマにはドラマを理解しやすくするための人間相関図があったりしますよね。

一人の画家にフォーカスする企画展覧会もその傾向があります。人間相関図にスポットを当てて絵を見ると、絵に対する認識や面白さが何倍にもアップします。

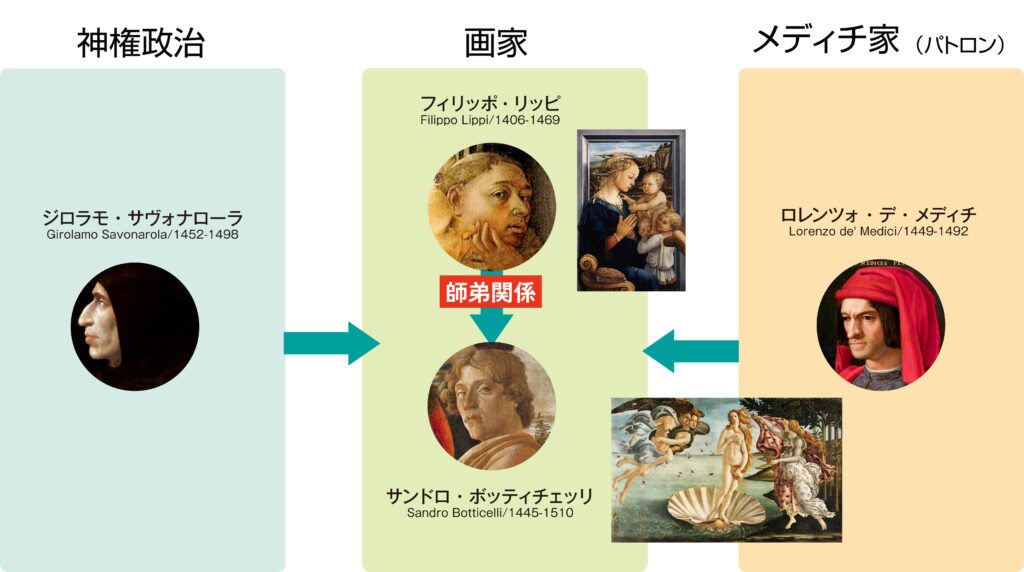

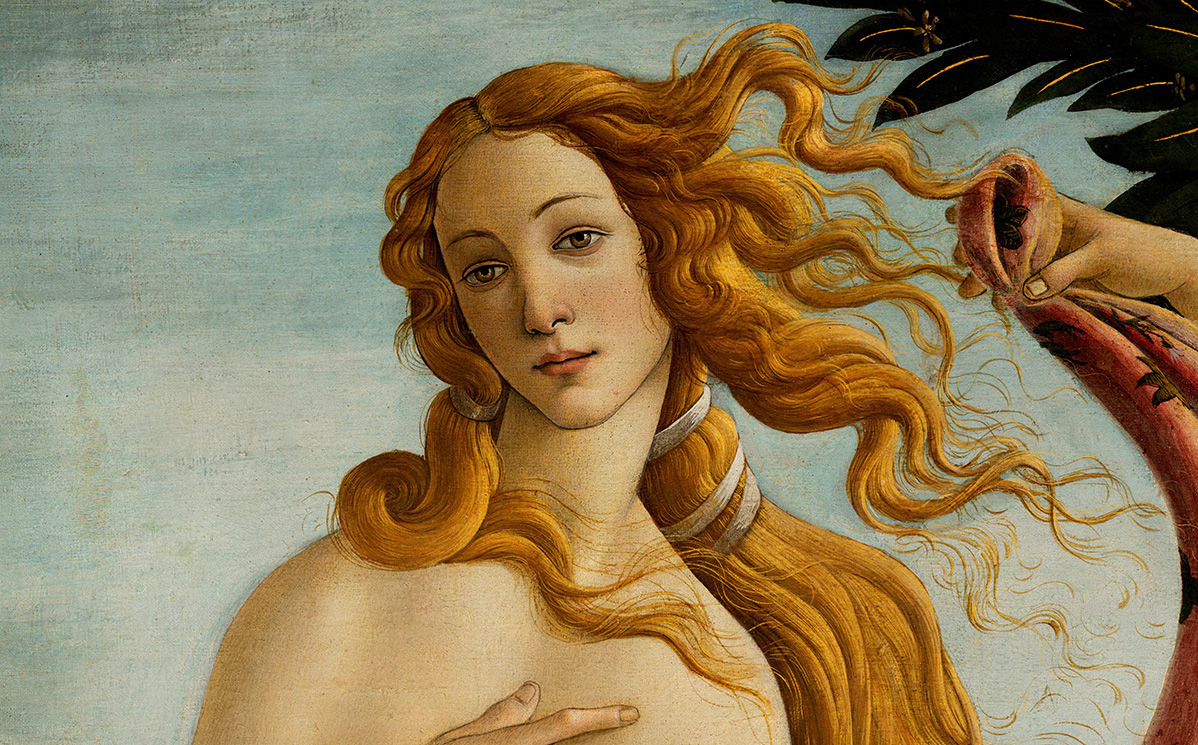

たとえば「ヴィーナスの誕生」で有名なボッティチェッリの場合を見てみましょう。すると次のような関係性が明らかになります。

ボッティチェッリの周辺と関係

ボッティチェリ(1445-1510)

リッピとボッティチェッリはイタリアフィレンツェ派を代表する画家。ボッティチェッリはリッピに師事し、画風を継承しながら優美な作風で大輪の花を咲かせる。

Sandro Botticelli’s The Birth of Venus (1485) aesthetic painting. Original public domain image from Wikimedia Commons. Digitally enhanced by rawpixel.

プリマヴェーラ(1477-1478)

フィレンツェのメディチ家はパトロンとしてボッティチェリの創作活動を全面的にバックアップしていた。

ボッティチェリは当時の最高権力者、ロレンツォ・デ・メディチの強力な後ろ盾を得て、自由な創作・表現をすることが可能だったのである。

ジロラモ・サヴォナローラ(1452-1498)

ドミニコ会修道士のサヴォナローラが介入して、ロレンツォ・デ・メディチの独裁政権を批判。ロレンツォ・デ・メディチの死後、神権政治を行い、享楽的生活や芸術、文化を真っ向から否定した。

ボッティチェリ『神秘の降誕』

(1501年、ナショナル・ギャラリー、ロンドン)

サヴォナローラの忠告により、1490年代以降のボッティチェリの絵画が激変。キリスト教的絵画へ変貌を遂げる。ボッティチェリ自身は1501年で筆を置くようになる。

彼はメディチ家の手厚い保護のもとで創造の翼を羽ばたかせることができましたが、後年はサヴォナローラの神権政治により、作画スタイルを変えざるを得なくなったのです。

このように作品が生まれた背景に潜む人間関係を知ると、間違いなく名画を見る観点が変わるし、面白さが倍増するでしょう!

画家を取り巻く人間関係や生活は作品誕生に大きな影響をおよぼす

画家の心境の追体験

皆さんは好きなドラマで主人公の生きざまやストーリーの展開に共感したり、感情移入することがあるでしょうか……。

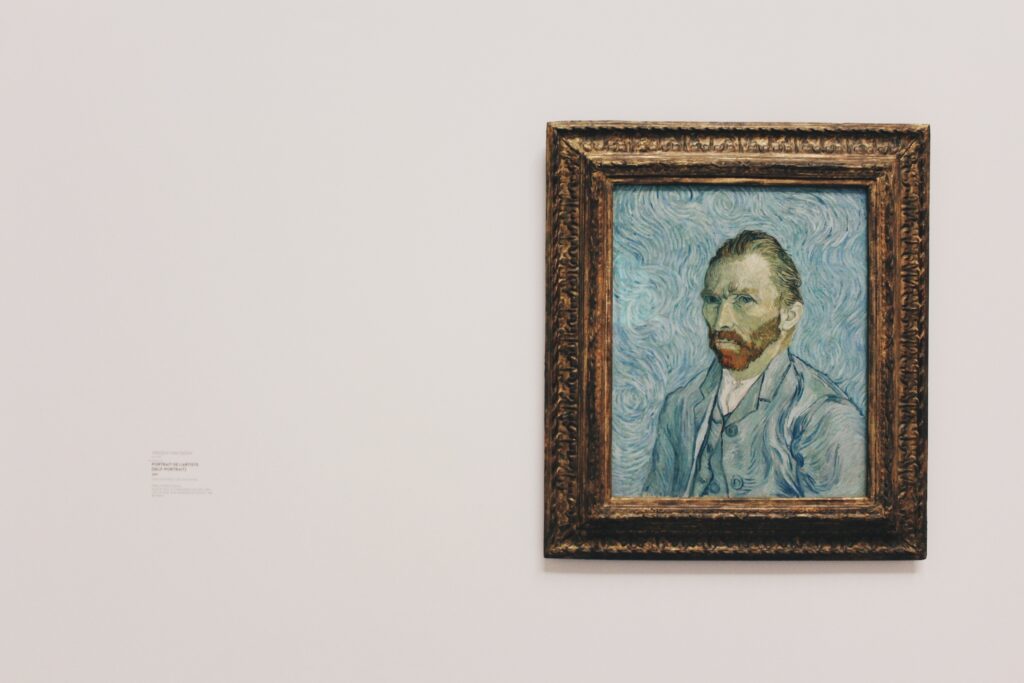

画家も生身の人間です。中でも一人の画家に焦点をあてた企画展の場合は、絵の説明やキャプションからおおよその人間像が浮かび上がってくることでしょう。

絵を職業とする彼らの生涯にはさまざまなエピソードがつきものだし、ドラマ並みか、ドラマ以上に劇的なストーリーがあったりするものです。

画家の胸中に想いを馳せながら、そのときの画家の心境を追体験するように鑑賞すると、絵への理解も大きく深まることでしょう。

また絵に対するとらえかたや感動のポイントも変わるかもしれませんね。

画家の心境をドラマを見るように追体験すると絵の理解が大きく深まる

併設レストラン、カフェ

美術館併設のレストランやカフェテリアも注目です。

絵画鑑賞でちょっと疲れたり、ひとときの癒やしの時間を味わいたい。それと同時にちょっぴり贅沢な気分も味わいたい……。それぞれの気分を満たしてくれる最高の場所です。

メニューも味も美術館のコンセプトに合わせたハイセンスなお店がほとんど。

美術館併設のレストラン、カフェはコンセプトに沿ったハイセンスなお店が多い

展覧会は何を選ぶ?

常設展、企画展?

美術館の展覧会には大きく分けると常設展と企画展の2つがあります。

常設展と企画展では見るポイントがかなり違うので、その時のあなたの気持ちに合った展覧会を選ぶのがいいかもしれませんね。

常設展

常設展とは美術館が抱える絵画・彫刻などの所蔵コレクションを、期間を設けないでいつでも見られる展覧会です。

例としては国立西洋美術館の「松方コレクション」や東京国立近代美術館の「MOMATコレクション」などです。落ち着いて自分のペースで見るのに適しているかもしれませんね。

企画展

主催団体や後援スポンサーなどによって、期間やテーマを決めて特別に企画される展覧会です。

例としては「モネ展」、「印象派美術の精鋭たち」などです。一人の画家の作品にスポットをあてたり、関連する画家を紹介したり、さまざまなアプローチで企画構成されます。

| 展覧会種類 | 企画展 | 常設展 |

| 開催期間 | 期間限定 | 常時展示 |

| 展示する絵画 | 海外、国内の美術館、個人所蔵から貸与 | 美術館所蔵作品 |

| 主催 | スポンサー | 美術館 |

展覧会を楽しむためには?

展覧会を楽しむためには最低限の条件があります。まずはそれをしっかりおさえてから鑑賞しましょう!

見たい絵を決めておく

まずは必ず見たい絵を決めておきましょう。

特に常設展のように美術館のコレクションが決まっている場合は絞りやすいです。また無理して全部の絵を見る必要もまったくありません。

むしろ1枚の絵とゆっくり対話するという感覚で鑑賞したほうが非日常を実感できるし、濃密で豊かな時間になるかもしれませんね……。

企画展の場合は大抵ポスターやチラシのメインを飾る絵が主催者側のオススメの絵です。でもこれに縛られる必要もないでしょう。

企画展は混雑が予想されるので、人の流れが停滞しているコーナーを避けるように見る順番を変えたり、休憩をとりながら負担のないまわりかたをするのがオススメです。

ご自分の感性にピッタリはまる絵を集中して見るのも疲れない方法ですよね。

疲れたら休む

絵をまんべんなく見るのは大変な集中力が必要ですよね。何せ絵は、画家がそれぞれの作品に相当な想いを込めて描いていますから……。それは疲れるはずですよ。

絵そのものにメッセージや情報量が多いため、それを受けとめるにはかなりのエネルギーが必要なのです。

特に自分の感性と合わない絵が多かったり、感性が真逆だったらどっと疲れる可能性もあります。そのためにも各所に置いてあるソファに座って休むことをオススメします。

たとえ何回休んでも誰も文句は言いません。疲れたと思ったら遠慮なく休憩をとって気持ちをクリアにすることが必要です。自分のペースでゆったり鑑賞することを強くオススメします!

予備知識を入れる

予備知識は絵を見る上で必要不可欠でしょう。

予備知識があるとないとでは展覧会を本当の意味で堪能できるか、どうかの決定的な差が表れる可能性があるからです。知識は既成概念や偏った考えをスムーズに是正してくれます。

前述したように人間関係の相関図を確認したり、歴史的な背景を確認すると、絵を見る楽しみがグンと増えるでしょう!

ひとことメモを記入

ポケットサイズのメモ帳を利用して、気になった絵や特徴、展覧会の印象などをその都度メモしてみましょう。すると不思議なことに気持ちが整理され、スッキリします。今後の資料として有効活用できる場合もあるでしょう。

あなただけの美術館のオリジナル情報をつくるのもオススメですね。市販の美術館情報とは違い、自分仕様にカスタマイズした情報は使いやすいし、価値があります。

家から美術館までのアクセスや、混雑しやすい時間帯、館内やレストランの状況、周囲の雰囲気、近隣の休憩スポットなども詳細に調べておくと、いざというときに便利かもしれません。

まとめ

いかがだったでしょうか?

絵が描かれた背景や当時の社会状況を知ると、さらに絵が魅力的に見えてくるし、鑑賞する楽しみもグンとアップしますね。

さらに人間関係が絵の創作に影響するのも、絵が人の感性に働きかける芸術だということの現れでもあるのでしょう。

美術館という空間は知的で穏やかなひとときを約束してくれる空間です。楽しみ方はたくさんありますが、絵にまつわるドラマを体感したり、立体的な見かたが身につくと美術館巡りが楽しくなってきますよ!