いつも絶えず目にしていて、ふだん何気なく使っている「色」。

「色」は私たちが想像する以上に生活に大きな影響を及ぼし、潜在的なパワーがあります。

今回は「色」が作りだす生活への影響と、その効果について考えていきます。

色の性格と特徴

色彩は感情を動かす

色彩は人の気持ちを動かします。

たとえば身につけるジャケットが明るめだと、不思議と行動も活動的になるのを感じたことはないでしょうか?

「それは関係ないんじゃないの」と思うかもしれません。いやいや知らず知らずにそうなっている場合が多いのですよね。これは本当に不思議です。

気持ちがそうさせるのか、色の力が気持ちをそうさせるのか……、定かではありませんが、色と気持ちが大きく連動しているのは間違いないでしょう。

逆に気持ちが沈んでいるときなどは、明るい色調・暖色系の服を身につけるのはどうも気が進まないのです。

生活に彩りを添える

私たちは色と接しない日がありません。

色の力でワクワクしたり、元気になったり、気持ちが落ち着いたりします。

暖色系と寒色系だけでなく、ブルー(青)系の色にも、コバルトブルー、マリンブルー、スカイブルー、セルリアンブルー……などのように性格の違う色がたくさんありますよね。

色は組み合わせや配置のバランスによってどのようにも変化し、輝きを増します。

また色彩には色温度(正確には色が醸し出す温感)もあり、暖かい色調やクールな色調、ビビッドな色調もあります。

使う目的や表現したいイメージに沿って使い分けることで世界観が大きく広がるのです。

色はさまざまなバリエーションがあって、変化があるから美しいし、楽しいといえるでしょう。

色があるからこそ、あらゆるものを魅力的に引きたたせることができるのです。

自然にあふれる色彩の美しさ

季節の果物や野菜。色鮮やかな花々、赤、黃、橙のコントラストが目映い紅葉。コバルトブルーの爽やかな青空と海……。

私たちの周囲は、目を見張るような美しさの天然の宝庫で満ちあふれています。

中でも自然に接するときに強く印象づけられるのが四季折々の色彩のコントラストです。

それは色彩のイメージとともに、私たちの心の原体験として深く記憶されていくといってもいいでしょう。

自然にあふれる色彩の数々は、私たちの生活に必要不可欠であるといっても過言ではありません。

なぜなら自然の色彩そのものに安定と調和、そして人の心と感性に強く働きかけ、癒やす要素があるからです。

色彩が与える影響

色は生活のいろいろなシーンで欠かせないし、大きな意味を持っています。ここでは生活の中で色が与える影響についてとりあげてみました。

服装

身につけるカラーは人の気持ちに直接影響します。特に出勤時や休日のお出かけなどの服装のカラーコーディネートはその最たるものでしょう。

服装はシルエットや素材も大切ですが、色あいが全体のイメージを左右する決定的な要素となります。

何といっても服装はその日の自分の気持ちを高められる最適なアイテムですよね。自分の気持ちを高め、自分をさり気なく表現できるだけでなく、行き交う人たちにも少なからず影響を与えます。

日本では冬のファッションは圧倒的にブラック系が多いです。

これにちょっとだけ色のバリエーションを増やしたり、ワンポイントで赤やオレンジなどを入れてみると驚くほど表情が引き立ったりするものです。

また季節のイメージに合わせた色彩にするのも好感度が高いですね!

室内空間

室内の色彩トーンは人間の心理状態に与える影響がとても大きいです。

極端な例かもしれませんが、たとえば真っ赤な壁に囲まれた部屋で生活すると気持ちが安定せず、ちょっとしたことにも神経を尖らせるようになりやすいとも言われます。

それは赤という色が気持ちを高揚させ、興奮させる情熱的な性格を持っていることもあるのでしょう。

しかしそれを白い壁に変えるだけで気分が安定して落ち着くともいいます。

また床を濃紺のカーペットにすると気持ちが落ち着き、明るい木目調のフローリングに変えると部屋が広く見えて開放感が出るなど、色の使いかた次第でガラッと雰囲気が変わります。

特に時間を長く過ごすお部屋は、色に気分が影響されやすいので慎重に選ばないといけないかもしれませんね。

お弁当

お弁当を持参する人は多いでしょう。

お弁当を盛りつける際に意外に大切なのが色あいです。

同じトーンの色調のおかずだと、どうしても色彩に乏しくなります。好物なのに何故か食欲が湧いてこなかったという経験をお持ちの方はいらっしゃるのではないでしょうか……。

お店の食事メニューの写真は暖色系の色彩をメインに、とても美味しそうに盛りつけられています。それはシズル感(食欲をそそる色あい、雰囲気)を強調しているからなのです。

お弁当もおいしく食べるための演出が必要なのです。それは冷凍食品だったとしても構いません。

お弁当に関しては同系色よりも暖色系のカラフルな色彩のバリエーションのあるほうが食欲をそそりますね!

たとえばイエロー系の代表格、だし巻き卵を入れて、ブロッコリー、ミニトマトあたりを入れるとそれだけで彩り豊かになります。それにひじきやご飯にふりかけ、梅干しを乗せると、充分にカラフルです。

1から作るのが面倒くさい、朝は時間がないという方は、最近は冷凍食品でもすぐに盛りつけができて、自然解凍だからそのまま食べられるものが増えています。

ぜひ一度お試しあれ。

カバンや持ち物

カバンや靴などの持ち物、アクセサリーなどのアイテムも気持ちに与える影響が少なくありません。

日常的に使うものは自然と気持ちに馴染みやすいのですよね。

ご自分のライフスタイルに応じて、気持ちをリラックスさせてくれる色調の靴やカバンに変えるのもいいでしょう。

気持ちを高める色のトートバッグを普段使いにするのも悪くないかもしれませんね!

色を生活に取り入れるメリット

「色を生活に取り入れるメリットって何なの?」と思う方も少なくないでしょう。

確かに色を選ぶようになったからといって、目に見える形で何かが変わるということはないと思います。しかし一番大きいのは意識が大きく変わるということです。

つまり意識を大きく変えるには、「色」を使うのが最も効果的なのです。

感性が豊かになる

色にはさまざまな力があります。そしてさまざまなメッセージが込められています。

色を生活の中に積極的に取り入れると、感性が豊かになるのが実感できるでしょう。

色彩が醸し出すさまざまな表情や効果は無限で、そのときの心境や心の動きを重ね合わせることもできるかもしれません。

色は語らずとも、存在だけですべてを物語っているのです。

自分の個性をアピールできる

誰でもクリエイティブな感覚やセンスを持っています。ただし作品を作ったり、それを楽しむゆとりってなかなかないかもしれませんね……。

しかし、思い思いに色を駆使して服装のコーディネートを楽しんだり、室内の壁や床を張り替えたりするのは、間違いなく自分らしさを身につけ、表現するクリエイティブの一環といえるでしょう。

最初は大変かもしれませんが、慣れてくるとコーディネートをするのが楽しみになってきますよね。

色には自分の個性をアピールできる力があり、魅力があるので、なおさらです。

自律神経を整える

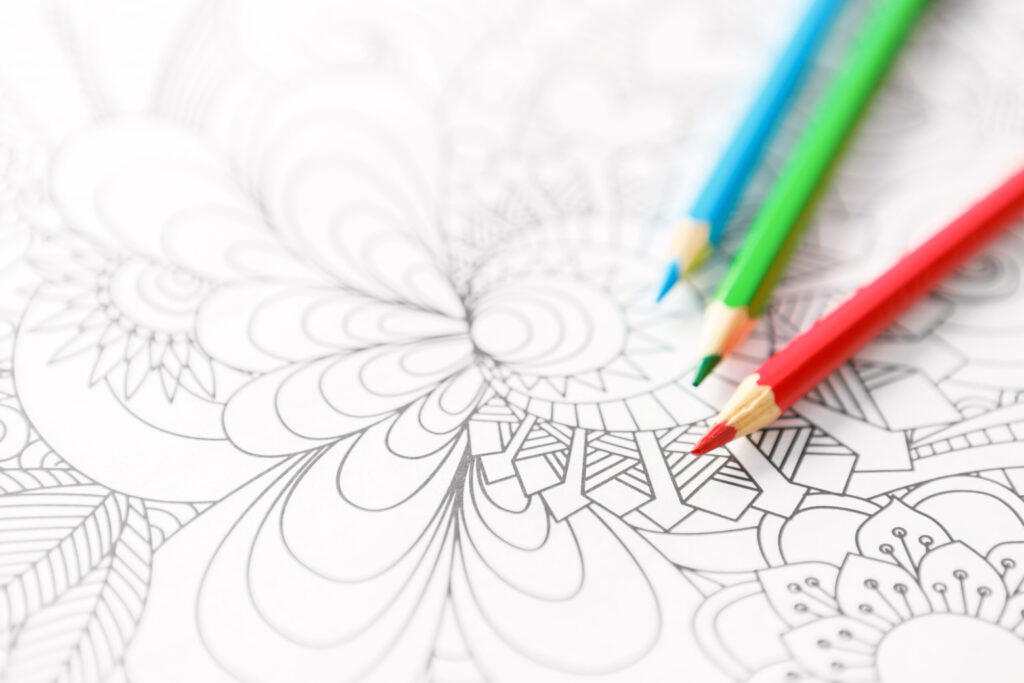

塗り絵はあらかじめ出来上がっている描画に色を塗って絵を完成させます。

塗り絵をするときは、色や全体のバランスを考えながら配色を決める作業が行われますよね。

集中したり、リラックスしたり、自然と色彩感覚が養われていく喜びを感じながら、心身のバランスも整いやすくなるのです。

認知症予防やストレス発散に

色彩の可能性は無限です。

何とおりもの配色や混色の組み合わせが可能だし、パズルのように楽しむこともできます。

色のもつ性格やメッセージ性から、クリエイティブな感覚で楽しむこともできれば、数式のようにパターンを作ることも可能でしょう。

遊び感覚で組み合わせたり、並べたりするうちに脳が活性化して、認知症の予防やストレス解消効果も期待できますね。

色選びのポイント

「服装を品よくまとめたい」、「室内をリラックスできる空間にしたい」など……。

色を使うシーンは無限にあります。ここでは色を選ぶ際のポイントについて考えてみましょう。

ブティック、量販店で聞く

たとえば自分の服装コーディネートを決める場合は、ブティックなどで信頼のおけるスタッフさんに積極的に意見を聞いてみるのもいいでしょう。

スタッフさんは現場で多くの体型や雰囲気の人たちを見ていることが多いため、知識や情報の引き出しが豊富なことは間違いありません。

遠慮なくコーディネートのアドバイスを受けながら、自分に合うカラーイメージも聞いてみましょう!

また相性がいいスタッフさんにお店を訪ねるたびに確認するのもいいかもしれませんね。

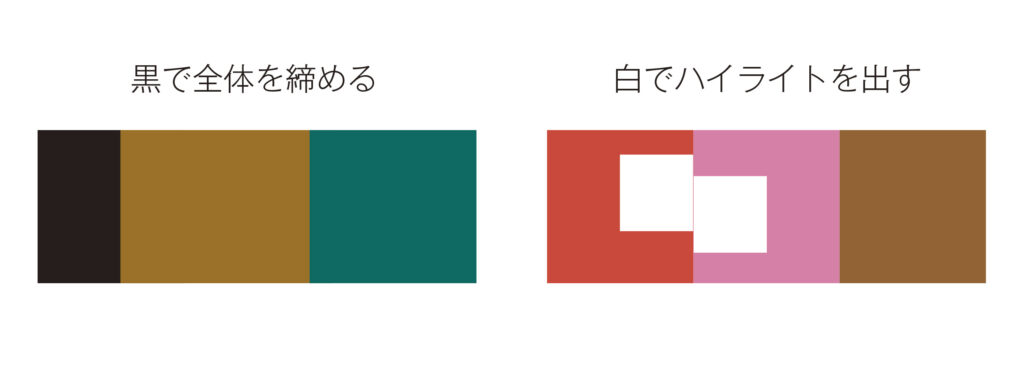

万能色の白と黒

白と黒は色彩の基本色です。

「アルファでありオメガである」という聖書の言葉があるように、すべての根源の色でもあるのです。白はすべてが光の要素で構成されていますし、黒は完全な闇を表します。

つまり服装のコーディネートは白と黒を効果的に配置すれば全体が締まるし、引き立つようになりますよね。

原点に帰る色が白と黒で、最もベーシックかつシンプル、モダンな配色の典型なのです。

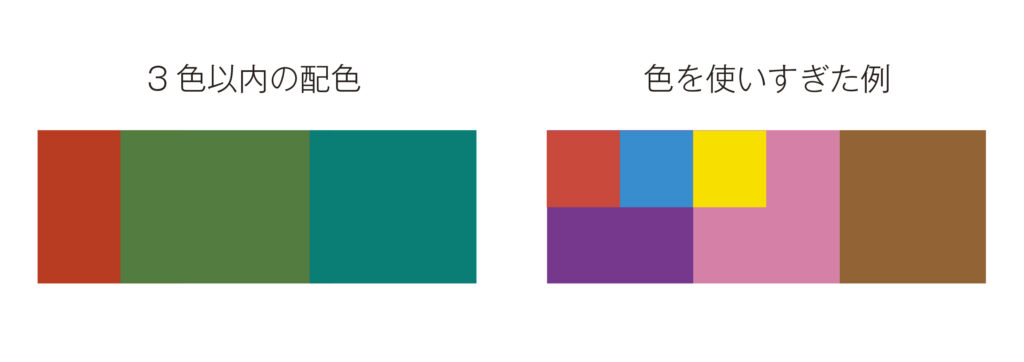

3色以内にまとめる

「色を自由に使ってコーディネートしてください」、と伝えたときに陥りやすいNG例が色を使いすぎることです。

5色も6色も使うのは、よほど熟練したデザイナーや色彩コーディネターでもない限り、調和を取るのは難しいでしょう!

基本は3色以内でまとめるのが間違いないですね。

内訳としては2色くらいに抑えて、アクセントの1色を添えるくらいが理想かもしれません。

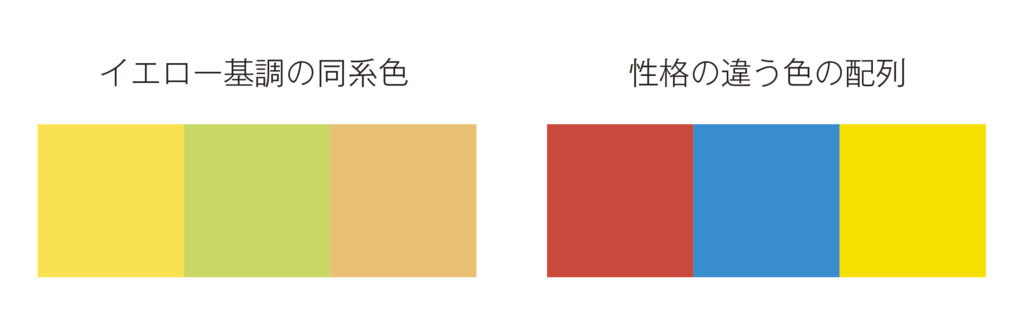

同系色でまとめる

最も無難で間違いがない色のセレクトが同系色を使うことです。

違う性格の色を同じスペースで組み合わせるのは難易度が高いですよね。

性格の違う色を並べた場合に違和感があるとか、落ち着かないのはこのようなところに理由があります。

基本は同系色で組み合わせることですね。

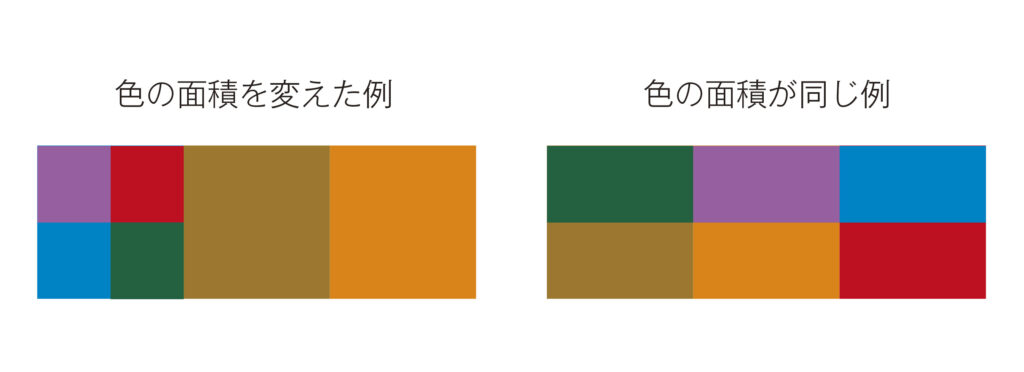

色の面積でバランスを取る

同じ色数を使っても、全体のイメージが調和して見える場合と、そうでない場合が出てきたりします。

これはなぜなのでしょうか……。それは色の占める面積の割合が大きく影響します。

同系色で全体の面積を多くとり、あとはアトランダムに選んだ色を全体の10〜20パーセントくらいに抑えるようにするといいでしょう。

そうすることで遊び心を入れた部分も生きてくるし、違和感がなくなります。

色の持つ性格で配色

色には主張する色と後退する色があります。

同じ平面上にまったく別の色を配置するだけで迫ってくるように見えたり、奥に引っ込んでしまうように見えたりします。

色の関係は彩度によって迫ってくるように見えたり、引っ込むように見えたりするのです。面白いですよね。

赤、オレンジ、イエローなどが主張する色といわれていて、上の図からも突出するように見えるのが分かるでしょう。

逆に、ブルー、ブルーグリーン、青紫は後退して見えますよね。

このような色の性格を利用してレイアウトしたり、物を配置をすると効果的にイメージを作ることができるでしょう。

まとめ

いかがでしょうか?

色はとても身近なものだけれど、使い方次第でどのようにも変化し、空間やモノ、人の魅力を倍増させます。

ゆくゆくはあなたの魅力を効果的に演出する、かけがえのない生活のルーティンとなるかもしれませんね……。