「人生100年時代」といわれるようになりましたが、ただ長く生きるだけで本当に幸せでしょうか。

平均寿命が延びても、寝たきりや介護に頼る期間が長ければ、心から人生を楽しむのは難しいですよね。

そこで注目されているのが「健康寿命」です。

これは、病気や介護に依存せず、自立して過ごせる期間のこと。つまり「どれだけ健康に人生を楽しめるか」を示す指標です。

本記事では、平均寿命と健康寿命の違いを分かりやすく解説し、さらに健康寿命を延ばすための実践的なヒントをご紹介します。読んだ後すぐに「自分も取り入れてみよう」と思えるような内容をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。

人生100年時代と暮らし

平均寿命は年々延びている

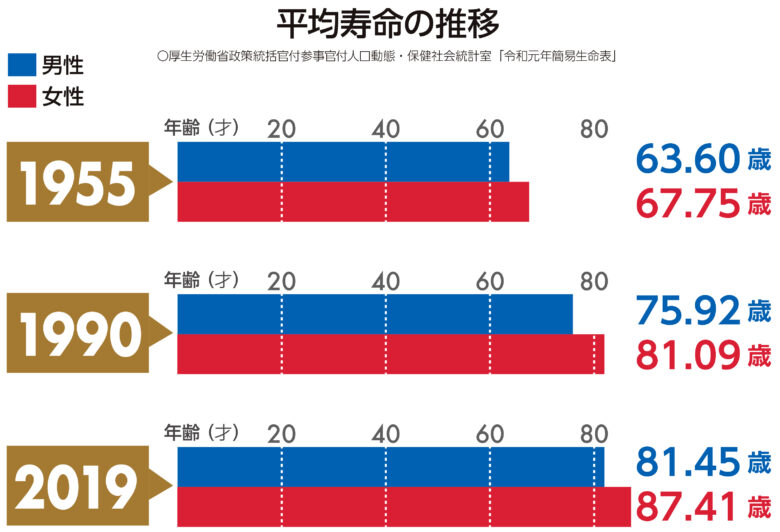

今や日本は世界有数の長寿国家です。テレビが放送を開始し、掃除機や冷蔵庫などが続々発売されて、高度経済成長が本格的に始まろうとしていた1955年当時、日本人の平均寿命は男性が63.6歳、女性が67.75歳でした。

それから60年後、2019年の平均寿命(下図参照)を見ると、男性は81.45歳、女性は87.41歳に達しています。何と1955年当時より男女ともに20年ほど寿命が延びているのです。

もちろん医療のめざましい進歩や、ライフスタイルの劇的な変化も影響しているのでしょう。かつて高度経済成長時代には、「100歳まで生きるにはどうすればいいの?」というテーマがよく話題になったものでした。

でも、現在それはかなり現実のものとなってきたようですね……。

健康寿命とは何か?

最近取り沙汰される「健康寿命」とは、健康で自立した生活を送れる期間を指します。

これは「平均寿命」とは違い、単に生きている年数だけを指すのではありません。病気や介護を必要とせず、心身ともに健康な状態が続く期間を意味します。

つまり自分の身体で何不自由なく生活ができなければ、生活そのものが困難になったり、幸福感が大きく損なわれる可能性が高いのです。

健康寿命と平均寿命の違い

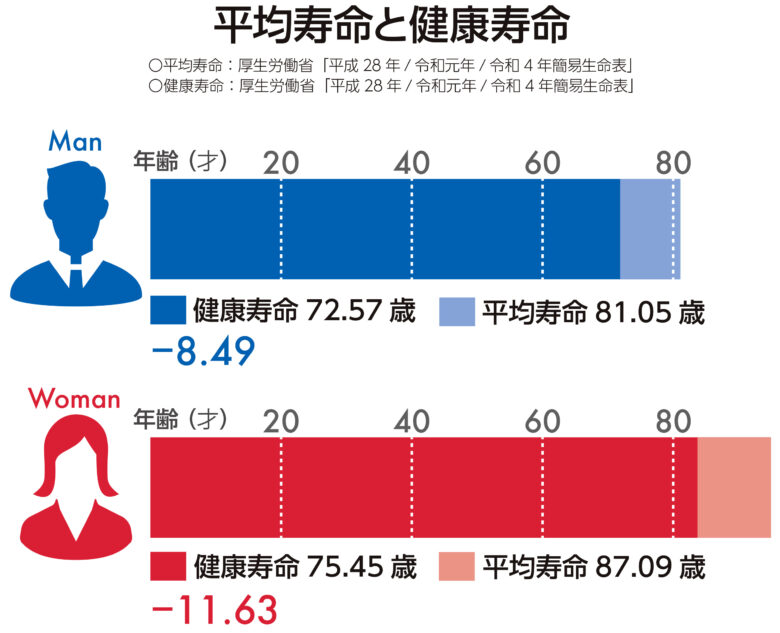

下の平均寿命と健康寿命の表をご覧ください。これは日本人を対象にした統計で、2022年には男女ともに寿命が80歳を超えたのが分かると思います。

問題は75歳を超えたあたりから、8年〜12年も寝たきりや介護が必要な状態になってしまうケースが多いことです。この10年あまりというのは、本人はもちろん家族など関係者にとっても長いと言わざるをえないでしょう……。

平均寿命

生まれてから亡くなるまでの年数(日本では男女ともに80~90歳近い)。

健康寿命

病気や障害による制限なく、自立した生活を送れる期間(平均寿命より約8~12年短い)。

定年後の生活が大切

かつて定年になると、悠々自適といってすべての仕事や活動をから身を引いて隠居状態になる人も少なくありませんました。

しかし今は違います。計画性を持って、自分なりのポリシーを持って生活していかなければならないのです。現在の60歳はいわば折り返し地点に差し掛かったばかりといってもいいでしょう。

寿命の「長さ」よりも、健康でいられる「質」が問われる時代です。

どんな時に老いが進行する?

人が老け込むときというのは、どのようなときでしょうか? それには必ず共通する内容があります。

長年勤めた会社を退職する

生活リズムの変化

長年、仕事ありきの生活を送っていた人が、急に時間の空白ができるようになると、生活リズムの変化に戸惑うとともに、身体に変調をきたすことがあります。

身体が覚えている生活のリズムは、その動きを停止すると、メンタルにも大きな影響を及ぼす可能性が否定できません。

目標の喪失

何十年も働いてきた職場を退職すると、老け込む人は急に老け込んでしまいますよね。

なぜかというと急に目標がなくなるからです。極端な話、「明日から何しようかな…」という人もいるくらい……。特にその会社での仕事がすべてだったという人は危険ですね。

仕事は多くの人にとって、生活の中心であり、目標となるものです。退職によってその目標を失ってしまうと、やる気が低下し、生活に張り合いがなくなってしまうことがあります。

長年仕事に従事してきた人は、少しずつ転職の準備や生活の再設計などの今後の計画を決めてから退職すべきでしょう。

病気や怪我

悲しいかな、人は年齢と共に身体の衰えを感じるようになっていきます。特に50歳以降になると、身体のあちこちで不調を訴えるようになるかもしれません。身体の衰えは自然現象ですから仕方がないところですよね。

問題は急病を患ったり、身体が急に動かなくなって自力での生活が困難になったときです。それを防ぐためにも、日頃から自分の心と身体の状態をチェックするのは必須ですね。また意識的に身体を動かすことを習慣づけたり、生活の中での雑多なことも面倒くさがらず積極的にこなす気持ちも必要でしょう。

人との交流がなくなったとき

「人は生まれたときも死ぬときも一人」と言う人がいます。でも本当にそうでしょうか?

長年会社勤めをした人の中には、会社以外の交流がなかったために、退職すると急に孤独な境遇に陥る人が少なくありません。

また人との接触や交流を長い期間遮断すると、多くの人が精神的に不安定になりやすく、生活に張り合いがなくなるため、一気に老化が進むことも考えられます。「人は決して一人では生きていけない」、そのことを実感する瞬間ともいえるでしょう。

どんなに些細な事でも、多くの人に支えられ、人と関わりあう中で、事が運んでいることを痛感するに違いありません。

心の支えがなくなったとき

誰でもこれだけは譲れないという大切なものがあります。それは長年培ってきた仕事での実績や肩書きかもしれませんし、ある人にとっては財産かもしれません。

または人からの信頼だったり、愛する家族かもしれません。それは人それぞれでしょう。

けれども突然大切なものを失ったとき、受けとめきれないストレスや不安、気力の喪失を感じるのは言うまでもありません。

これらの感情は、自律神経の乱れやホルモンバランスの崩れを引き起こしたり、免疫力を低下させ、老化のスピードを急激に早める可能性があるのです。

健康寿命が大切な理由

人間の寿命には平均寿命と健康寿命があることが分かりました。それではどうして健康寿命が大切なのかを見てまいりましょう。

自己肯定感が向上する

健康寿命が大切な理由として第一にあげるべきなのが、自己肯定感を高められることです。

自己肯定感とは、ありのままの自分を受け入れ、決して卑屈にならないことです。何でもポジティブに捉えられる感覚ですよね。

自己肯定感が高いと、自分の置かれた環境や能力がどのようなものであろうと、確かな自信を持つことができ、あらゆる事に積極的に取り組めるのです。

特に70歳、80歳になっても元気に仕事をしたり、自力で生活を送れることは、それだけでも自己肯定感を高めることにつながるのは間違いないでしょう。

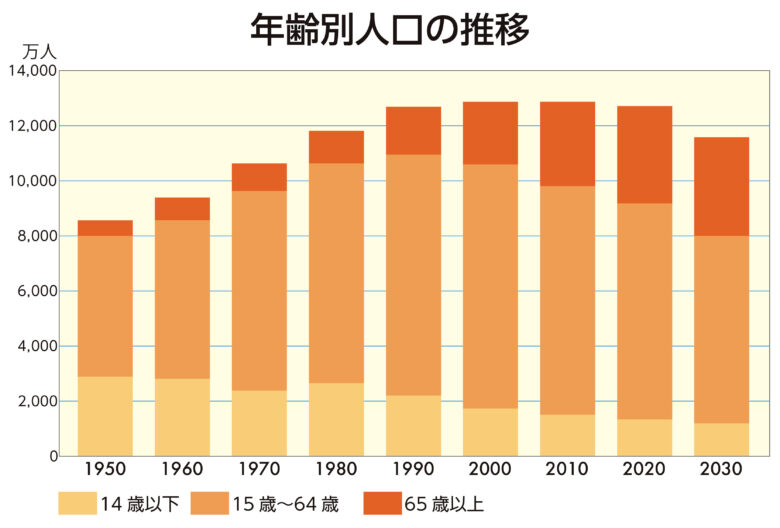

少子高齢化による労働人口の減少

皆さんニュースなどでご存知かと思いますが、現在日本では急速な少子高齢化が進んでいます。少子高齢化が進むと懸念されるのが、労働人口の確保です。その影響はさまざまな分野で出始めていますよね。

2013年に改定された「高年齢者雇用安定法」によれば、企業は60歳以下の人に退職を通告することはできなくなりました。当然だと思います。むしろ70歳定年制の実現も間近ではないでしょうか。

この流れは止めることが出来ないため、近い将来は「75歳定年制」も現実味を帯びてきた可能性があります。

このペースで行けば、今後65歳以上の人口とそれ以下の年齢層の割合はかなり接近することでしょう。

そう、今後高齢者は大事な労働力の人的資本なのです。そういう意味では経験とスキル、身体的な自由度からいっても60歳から65歳は働き盛りと言っても過言ではありません。もちろん70代、80代でも貴重な人材になるでしょう。

医療費や介護費の負担軽減

健康な状態を維持できれば、慢性疾患の発症リスクを下げることにもつながります。慢性疾患は、長期的な治療が必要なため、医療費の負担が大きいことが課題ですよね。

また要介護状態になると、介護サービスを頼らざるを得なくなるため、介護の費用も視野に入れないといけないでしょう。健康な状態を長く維持することで、医療費や介護サービスなどの利用頻度を低く抑えることができるのは言うまでもありません。

家族や周囲の負担が軽減する

人生の終盤がほとんど寝たきりだったというケースはよくあります。本人もつらいと思いますが、それと同じか、それ以上に大変なのが家族や関係者です。日々の介護で気が滅入ってしまうケースも少なくありません。

いつまでも健康で自立した生活が送れると、家族や周囲の負担を軽くするのはもちろん、良好な人間関係を維持する基本となるのは間違いありません。また、家族が安心してそれぞれの生活に専念できるため、生活の質も向上するでしょう。

健康寿命に大きく影響する自己肯定感

健康寿命を延ばすことや、健康を維持するためには身体の健康も大切ですが、それ以上に気持ちの部分が大きく左右します。

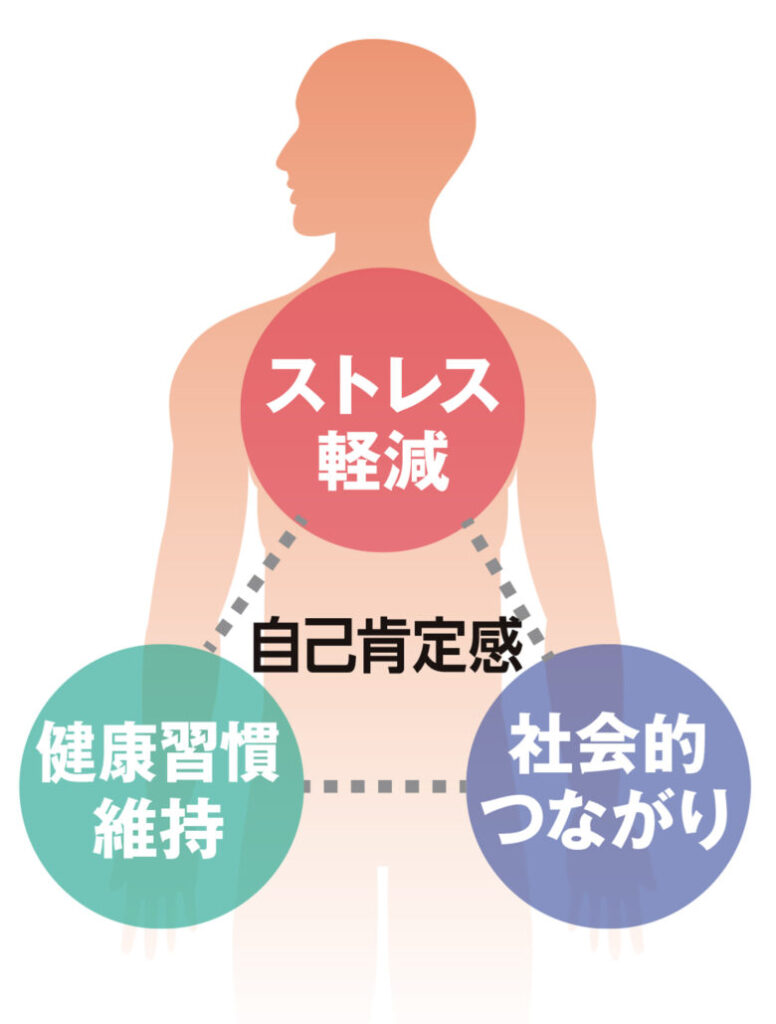

特に自己肯定感は健康寿命に大きく影響を与えると考えられます。その理由は、自己肯定感がストレス管理・行動習慣・社会的つながりに密接に関係しているからなのです。

自己肯定感を高めることは生活のベースになるものと言っても過言ではありません。それは高齢者であればあるほど大切なことかもしれませんね。

自己肯定感とともに、健康寿命を延ばすポイント

ストレス管理と健康への影響

自己肯定感が高い人は、ネガティブな出来事があっても過度に落ち込まず、前向きに対処しようとします。そのためストレスをあまり抱えず、自律神経が安定し、免疫機能も向上しやすくなります。

反対に、自己肯定感が低いと慢性的なストレスを抱えやすく、心身の不調を引き起こしやすくなります。

健康的な生活習慣との関連

自己肯定感が高い人は、自分を大切にする意識が強いため、健康的な食生活や適度な運動、十分な睡眠を意識する傾向があります。

一方で、自己肯定感が低いと、「どうせ自分なんて…」という考えから、暴飲暴食や運動不足、睡眠の質の低下につながりやすくなります。

社会的つながりと長寿との関係

研究によると、孤独感は喫煙や肥満と同じくらい健康に悪影響を与えることが分かっています。

自己肯定感が高い人は、他者と良好な関係を築きやすく、支え合いながら生きることができるため、社会とのつながりを保ちやすいでしょう。これは 認知症予防にもつながります。

自己肯定感を高める健康習慣

自己肯定感は、ストレスの軽減・健康習慣の維持・社会的つながりの確保という3つの要因を通じて、健康寿命を延ばす大きな鍵となります。

自分を大切にして、前向きな生き方を意識することが、長く健康的な人生を送るためのポイントといえるでしょう。

それではどうすれば自己肯定感を高めつつ、健康寿命を延ばしていけるのかを見てまいりましょう!

生活の張りになる目標を持つ

これは決して大それた目標でなくてもいいんです。

たとえば女性であれば、何歳になってもキレイになりたいという願望を持ち続けていますよね。そのためには口コミのいい化粧品を試したり、フェイシャルサロンに通ったりもするでしょう。

それはもちろん、「人にいい印象を与えたい」、「きれいでいたい」という理想や目標があるからです。

どんなに小さい目標でも、ルーティンでも構いません。少しでも生活の張りになったり、自分を高められる目標を持っていたいものです。

これがあるとないとでは老後の生活に決定的な差が出てくると言っても過言ではありません。

食事を満喫する

食事がおいしく食べれるかどうかは、その人の健康状態や精神状態をストレートに反映しているといえるでしょう。

年をとったから食が細くなったという人がいますが、決してそんなことはありません。70になっても食欲がある人は充分に食欲がありますし、お腹がよく空くものです。

むやみに食事や食欲をコントロールしないで、食べられるときは積極的に食べることが健康の基本でしょう。

「おいしい」感覚を味わう

食事は食べたら終わりでなく、たまには変化をつけることも必要です。それは「食」をしっかり楽しむこと。

たとえば定期的に自分自身のご褒美としておいしいご馳走を食べるとか、お気に入りのスイーツを食べるなどして、気分を高めることも心身にいい刺激になりますよ。

「食」を堪能することは感性を豊かにすることや、心に深く刻むことにもつながるので、ぜひともそのような体験を持つことはオススメですね。

趣味を持つ・好奇心を絶やさない

「好きこそ物の上手なれ」ということわざがありますが、寝食を忘れて没頭できる趣味があると、毎日の生活が飛躍的に充実してきます!

趣味は年齢も性別もまったく関係ありません。仕事のように時間の制限や納期、場所が限定されることもありません。

つまり生活に支障がない程度に思う存分没頭したり、楽しむことが可能なのです。むしろ何歳になってもさまざまなことに好奇心を持つことは、生きる原動力にもなるでしょう。

また少々つらいことがあったとしても、それをはねのけてエネルギーに変えることもできます!

ボランティア活動に参加する

ボランティア活動に参加することも大変有効です。自分が社会に貢献できることや、積極的に社会参加することが自己肯定感をぐんぐん高めていくようになるのです。

難しく考える必要はありません。自分が出来そうなボランティアから始めてみるのもいいでしょう。

柔軟な発想を持つ

年齢を重ねると、ついつい出てきやすいのが、「最近の若い人は話が通じない」とか、「何に対しても飽きっぽい」などのように固定観念で若い人の批判をしたり、愚痴を言ったりすることです。

またいつになっても古い価値観に染まったままで、柔軟な発想ができない人も少なくありません。

このように物事を決めつけたり、価値観が偏っているのも自分が不幸になる要因になりやすいので要注意ですね。まずは意識や脳にも、新鮮な空気を送り込んで欲しい。絶えず柔軟な発想を持って「意識のアップデート」をしていきたいものです。

限界点を決めない

「60歳を過ぎたら少しは身体を休めないといけない」という人がいます。しかし60を過ぎたら身体を休めるべきとは、誰が決めたのでしょうか?

無理はよくありませんが、人間は身体が動く限り、積極的に身体を動かすべきです。特に歩く習慣を怠ると足腰は弱りやすく、サビつきやすいので要注意です。

身体を動かすことは、散歩やウォーキングだけではありません。掃除や料理などの家事をすることや、趣味を徹底的に極めることも足腰を鍛えることにつながります。

新しい事に挑戦する

新しいことに挑戦すると、その人の成長を促すだけでなく、人との出会いやスキル習得なども得られ、未来を切り開くチャンスにもつながっていきます。

逆に生活がパターン化すると、いつのまにか感性を鈍らせる恐れが大! 思考や行動がマンネリ化すると、脳にも身体にも悪影響が出てきます。マンネリは後退を意味し、心身の機能や細胞の劣化にもつながるともいいますよね。

「関心がある」、「気になる」そう思うことはどんどんチャレンジすべきでしょう!新たなチャレンジをすることで人間的な幅を拡げることになるし、体験することでその事への見かたが変わったり、新たな扉が開かれることにもなります。

脳にもいい影響を与えるでしょう。「こんなに楽しいものだとは思わなかった」「最高の感動体験をした」。そのように感じられたら、確実に次につながり、発展していくのです。

話し相手を作る

以前名古屋に住んでいたとき驚いたことがあります。それは街中に喫茶店があふれていることですね。ちょっと都市部から離れた郊外にもモダンなカフェがたくさんありました!

ある日名古屋近郊の街で、「これからどこへ行くんですか」と、70代〜80代くらいの男性に尋ねたところ、「近くの喫茶店に行ってそこで皆と話をするんだ」とうれしそうに答えてくれたのです。男性はそのお店の常連さんのようで、「そこに行くのが毎日の楽しみ」とも語ってくれました。

どうやら、その喫茶店は近隣住民のコミュニティとして使われているようですね。おそらくこの男性も毎日そこへ行って近所の人たちと他愛のない話をすることが楽しくて仕方ないのでしょう……。

とても羨ましいことだと思いました。話す場所に恵まれ、話し相手にも恵まれている。

高齢になると、とかく孤独になりがちです。身体が云うことをきかない、気持ちが向かない…などさまざまな理由がありますが、いつも会って話ができる友だちや知人を持ちたいものです。

話すことで「自分も頑張らないといけない」とか、「そういう考え方もあるんだ」のように多くの刺激を受けたり、慰められたりするものです。

まとめ

健康寿命を意識することは、単に「長生きする」以上に大切です。

病気や介護に縛られず、心身ともに自立した時間を少しでも長く持つことが、人生の満足度を大きく左右します。

とくに、日々の小さな習慣の積み重ねや、自己肯定感を育む意識が、健康寿命の延伸につながります。

最後に、今日から実践できる3つの行動をまとめておきます。

- 毎日30分のウォーキングを習慣にする

- 人と会話する時間を意識的に確保する

- 1日の終わりに「今日できたこと」を振り返り、自分を肯定する

健康寿命を意識して暮らすことは、未来の自分への最高の贈り物です。あなたの人生がより豊かで、笑顔あふれる時間になりますように。