「気づけばSNSをスクロールして3時間」「寝る前にスマホを見ていたら眠れなくなった」など、スマホにまつわる苦い思い出は誰にでもあるのではないでしょうか。

これが1回、2回ならまだしも、日常茶飯事になってくるとちょっと厄介かもしれません。

便利であるがゆえに中毒性も高く、一度その魅力や使い勝手の良さに取り憑かれると、底なし沼状態になるのも決して稀ではありません……。そこで気になるのが現代病の一つ「スマホ依存症」。

今回はスマホ依存症とはどんな状態なのか、また未然にそれを防ぐにはどうすればいいのかについても見ていきたいと思います。

スマホ依存症は誰にでも起こる

「自分は大丈夫」と思ってませんか?

スマートフォンは、今や生活に欠かせないツールとなりました。SNSのチェック、ニュースの閲覧、動画視聴、ゲーム、仕事の連絡など、あらゆる場面で重宝するし、スマホのない生活はほぼ考えられません。

その慣れと快適さゆえに、「スマホ依存症」と聞いて、「自分には関係ないだろう…」と思ったとしても決して不思議ではないでしょう。

しかし、「気づいたらスマホを触っている」「寝る前につい長時間動画を見てしまう」「手元にスマホがないと落ち着かない」といった記憶はありませんか?

こうした行動は、スマホ依存症の兆候の一つかもしれません。依存症というと特別なケースだと思うかもしれませんが、実は誰でもなる可能性があるのです。

スマホ依存症の定義

スマホ依存症とは、スマートフォンの使用が自分の意志でコントロールできなくなり、日常生活に支障をきたす状態を指します。「インターネット依存症」の一部とされ、SNSやゲーム、動画視聴にのめり込むケースが多く見られるのが特徴でしょう。

特にスマホはPCに比べてはるかに手軽だし、生活の一部になっているという人も多いため、深刻度は高いかもしれませんね。

スマホ依存症を引き起こす原因

次に「スマホ依存症を引き起こす背景」にはどのようなものがあるのか簡単に見ていきましょう。

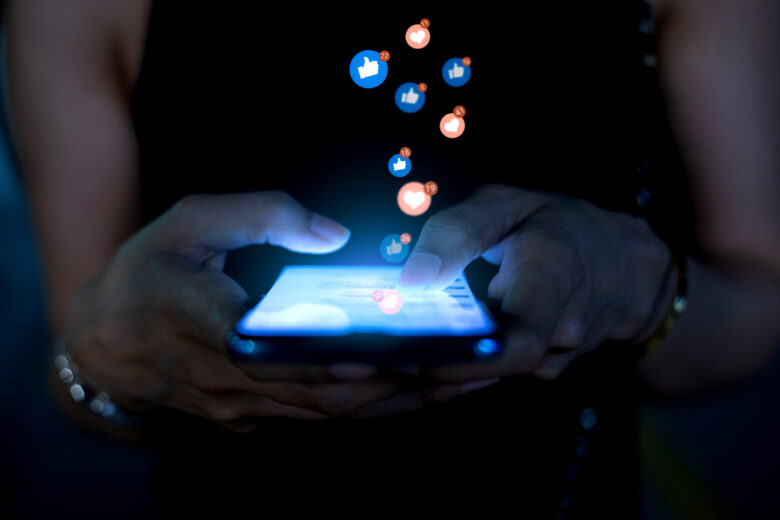

即時報酬の刺激(ドーパミンの影響)

スマホを操作すると、SNSの「いいね」や通知、ゲームの達成感など、すぐに快感になる刺激が得られます。このことから脳内ではドーパミン(快感を感じる神経伝達物質)が分泌され、何度もスマホを触りたくなる習慣が自然と形づくられます。

アルゴリズムによる習慣化

SNSや動画アプリは、ユーザーが興味を持ちやすいコンテンツを継続的に提供するアルゴリズムを採用しています。そのため、一度使い始めると「次も見たくなる」設計になっていて、無意識のうちに長時間使用ようになってしまいます。

取り残される不安

「友達が何をしているか知りたい」「流行についていけなくなるのが怖い」といった情報の見逃しへの不安も、スマホを手放せなくなる原因の一つです。

特にSNSを頻繁にチェックする人ほど、この心理的影響を受けやすいといえるでしょう。

通知機能と返信

スマホの通知機能は、強力な「呼び出し装置」として働きます。メッセージやアプリの更新がリアルタイムで届くため、それを確認しないと気分がスッキリしないことはよくありますよね。

また、LINEやXなど、SNSのメッセージは、ときに考えるゆとりがないまま、やりとりが交わされることも少なくありません。このような環境では、返信しないと落ち着かなくなることも日常茶飯事です。

習慣の固定化(依存サイクル)

皆さん、もしかして「朝起きたらスマホをチェック」「暇なときに無意識にスマホを開く」のが習慣になってませんか?

日常のルーティンになってしまうと、スマホを使わないことそのものに違和感を覚えるようになります。この無意識の習慣が依存を助長します。

ストレスや孤独感の解消手段

スマホは簡単に気分転換ができるツールでもあります。

ストレスを感じたとき、ちょっと暇を感じたとき、孤独を感じたときにスマホを使う習慣がつくと、徐々に「スマホなしでは落ち着かない」状態になってしまいます。

睡眠不足と集中力低下の悪循環

寝る前にスマホを使うことで、ブルーライトの影響で睡眠の質が低下し、翌日も疲れを感じやすくなります。その結果、集中力が落ち、またスマホで気を紛らわせようとする…という悪循環に陥ることがあります。

スマホ依存症を引き起こす背景

- 即時性と報酬の仕組み:SNSの「いいね」やコメント、通知が脳からドーパミンを分泌し、快感をもたらす

- エンドレスなコンテンツ:動画やニュースフィードは際限なく続くため、止めどきを見失いやすい

- 社会とのつながり:オンラインでの交流が増え、スマホがないと孤独を感じる

- 日常生活の一部化:仕事や学習でもスマホを使う機会が増え、常に手元にある状態が当たり前に

これらのことからも、今やスマホが生活において必要不可欠であることがよく分かります。問題は自分の意志で、スマホの利用時間や意識の切り替えなど、しっかりコントロールできるかにかかってくるでしょうね。

依存症度チェック項目

まずは気になるスマホの依存度を確認してみましょう。結果が悪くても決して落胆しないでください。仮に良くなくても現状を把握して、よりよい方向へ変えていけばいいのですから……。

- スマホを1日5時間以上使っている

- スマホを使う時間を減らそうとしても、結局長時間使ってしまう

- 食事中や会話中でもスマホをいじってしまう

- 寝る前にスマホを触り続け、気づけば深夜になっている

- スマホが手元にないと不安やイライラを感じる

- SNSやゲームをやめようと思っても、つい開いてしまう

- 目の疲れや肩こり、頭痛が頻繁にある

- スマホのせいで仕事や勉強に集中できない

- 移動中もスマホを見てしまい、人や障害物にぶつかりそうになる

- テレビを見たり、音楽を流しながら、常にスマホを触っている

【判定】

※該当項目が7個以上→スマホ依存症です。スマホの使用時間や生活スタイルについて真剣に見直す必要があるでしょう。

※該当項目が3個以上→スマホ依存度の高い依存症予備軍です。利用を工夫してみましょう。

※該当項目が2個以下→現在のところ大丈夫です。しかし油断は禁物です。

影響① 集中力・記憶力・判断力低下

スマホ依存症はどのような症状を引き起こすようになるのか順番に見ていきましょう。

スマホ脳に陥る危険性

まず挙げられるのが、極度に集中力・判断力・記憶力が低下することです。とにかく考えることが億劫になったり、イメージを膨らませたり、物事を深く掘り下げることがつらくなることですよね……。

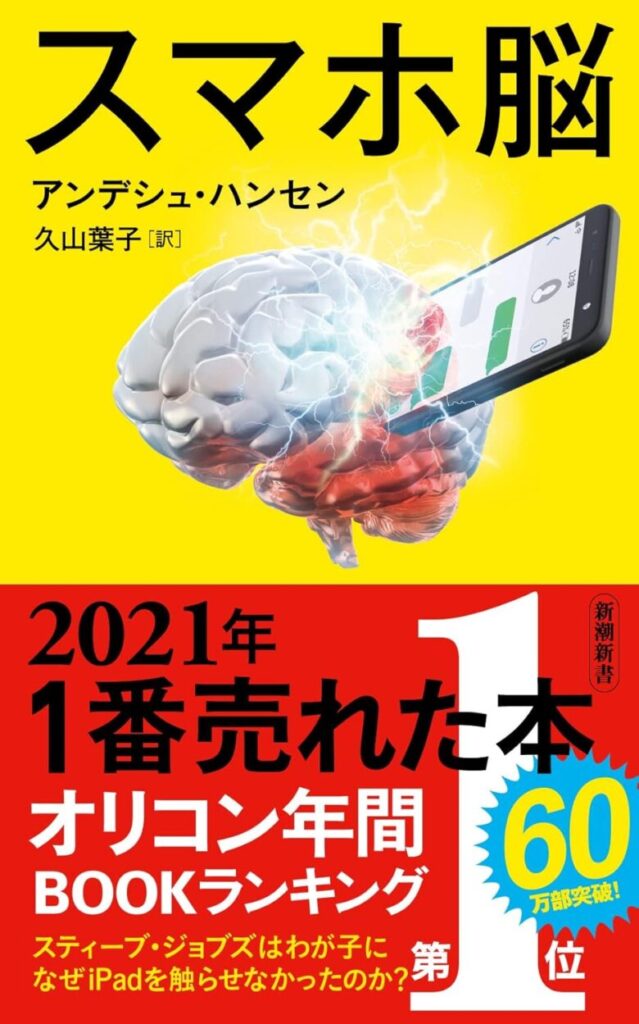

数年前に『スマホ脳』というワードが話題になりました。スマホ脳とは、スマートフォンの長時間の使用が脳に与える影響を指す言葉です。スウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセン氏が、著書『スマホ脳』で問題提起し、世界的に広く知られるようになりました。

スマホ依存症は『スマホ脳』の典型的な姿と言っても過言ではないでしょう……。

| 原因 | スマホから絶えず流入する膨大な情報に脳の情報処理能力が追いつかない |

| 症状 | 物忘れ、うっかりミス、イライラ、やる気が起きない、睡眠不足など |

| リスク | 脳の老化が進み、将来の認知症発症のリスクが高くなる可能性 |

中毒性が高い

過剰に引き出されるため、欲望や快楽の歯止めが効かなくなる

スマホを使うと、SNSの通知やショート動画、ゲームなどから瞬時に刺激が得られるのは皆さん体験済みでしょう。このとき脳内ではドーパミンという快楽を感じる神経伝達物質が放出されるようになります。

ドーパミンがうまく作用すれば、やる気を引き出したり、自己肯定感を高められたりするのですが、場合によっては逆効果となるケースもあります。

スマホ依存症もその一つでしょう。幸か不幸か、スマホには脳の報酬系と言って、「すぐに脳が報酬を得られる仕組みや条件」がすべて備わっています。

脳の報酬系とは、快感や喜び、欲望の元となる神経回路システムのことで、快楽を求める人間の本能的な部分に属するといえるかもしれませんね。いわゆる中毒性が高いといえるでしょう。

このように、ドーパミンを都合よく引き出す行為を「即時報酬」と呼び、これが慢性化するとドーパミンが過剰に引き出されてしまい、ついには暴走して欲望や快楽を追い求める歯止めが利かなくなってしまうのです。

一度暴走すると興奮状態が続いたり、眠れなくなるケースも少なくありません。 ひどい場合は妄想や幻覚が現れるなど、恐ろしい症状さえ引き起こすのです……。

長時間の集中が困難に

スマホだと簡単に情報が収集できるし、短時間で目的が完結してしまいますよね。しかし、脳が「そんなに苦労しなくても情報はいつでも手に入る」と学習してしまいます。

このことから、持続的に集中する作業は苦手になってしまいます。たとえば長時間読書をしたり、深い洞察力を磨いたり、考えることは弱まる傾向が強くなるでしょう。

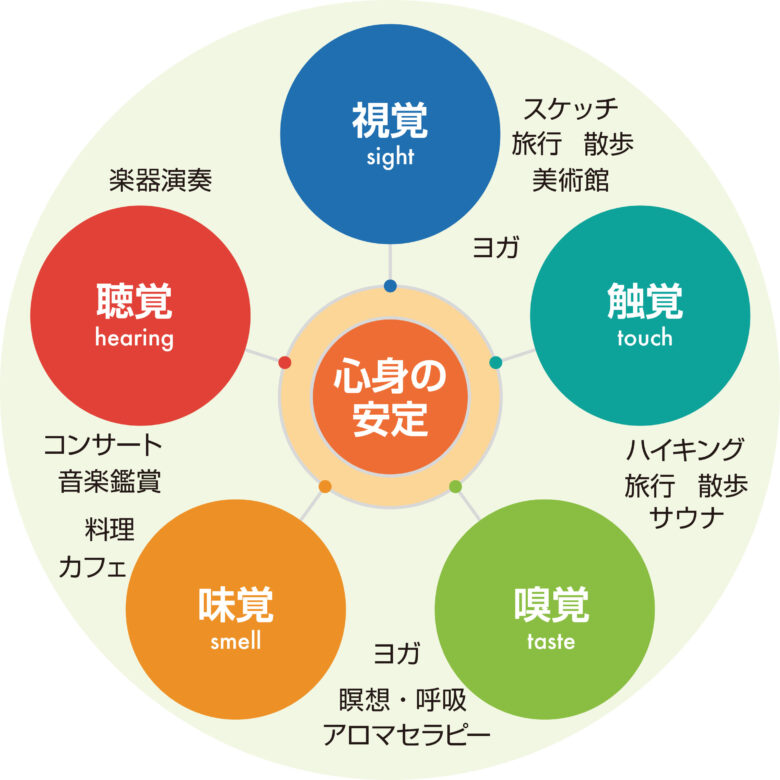

感性が鈍くなる・創造性が閉ざされる

スマホは見たい情報、気になる情報だけを閲覧したり、短くて刺激的な情報を次々と提示するため、脳が「浅い思考」「表面的な発想」にすっかり慣れてしまう恐れが多分にあります。

スマホは視覚と聴覚に特化しているので、そのほとんどが受動的な体験になるのは否めません。

スマホに接する時間が長くなるにつれ、実際の体験(自然の音を聞く、本を手に取る、香りを楽しむなど)が減り、感性が鈍る原因にもなるでしょう。クリエイティブな発想や感性を磨くには、手間暇惜しまずバランスよく五感で体感することが重要です。

影響② ストレス増大

ソーシャルネットワーク(SNS)のやりとりは、ライフスタイルを変えました。便利ではあるものの、ストレスを増大させる要素が多いことでも話題になっています。

SNSでの比較やプレッシャー

SNSでは、多くの人が「成功体験」や「華やかな生活」を切り取って投稿します。それを見て、「自分はこんなに恵まれていない」「もっと頑張らなきゃ」と感じてしまうことが往々にしてあります。

特に、フィルターを通した「理想的な姿、かたち」を目のあたりにするため、ついつい自分の現実と比較して自己肯定感を下げてしまうのですよね……。

また、いいねの数やコメントを気にすることで、必要以上に自分自身にプレッシャーをかけたり、感じることも。

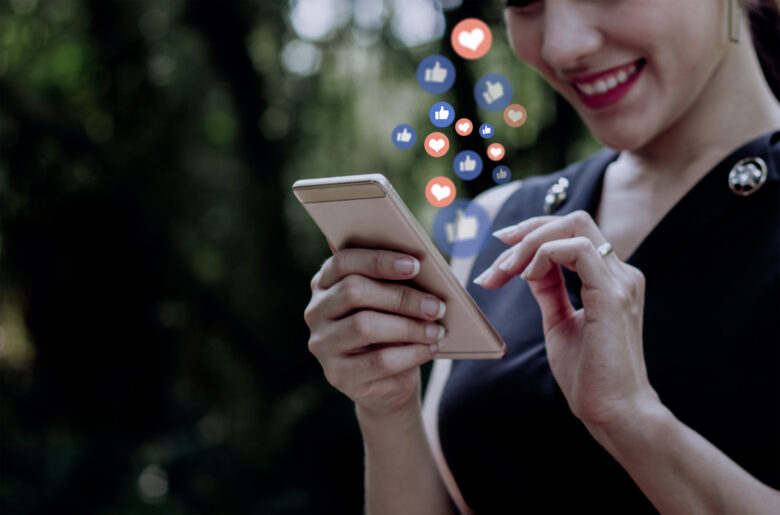

承認欲求のストレス

最近はSNSで「いいね」や、コメントをもらうこと、フォロワー数を獲得することが「社会的に認められた」と感じる人が多くなっているのではないでしょうか…。

また、「いいね」をもらうとうれしい反面、少ないと「自分の投稿に価値がないかも」と、不安になる人も多いようです。「次も同じように注目されなければ…」のように、プレッシャーを感じたりすることもあるかもしれませんね。

しかし、この状態が継続すると大きなストレスの原因となり、自分自身にプレッシャーをかけると同時に、SNSの利用が義務のようになってしまうことも。

SNSの「いいね」やフォロワー数を社会的な承認の指標とする考え方には危険な側面があります。特に、以下のような点で注意が必要です。

承認欲求が過剰になりやすい

SNSでの評価が自己肯定感に直結してしまうと、他人の反応に一喜一憂しやすくなります。「いいね」が少ないと自分の価値が低いと感じたり、無理に注目を集めようとして過激な投稿をしてしまうことも。

本当の自分を見失う危険性

フォロワーを増やすために、自分を偽ったり、迎合的な投稿ばかりしてしまうと、SNS上の理想の自分と現実の自分とのギャップに苦しむことがあります。

短期的な承認に依存してしまう

SNSの評価は移り変わりが激しい世界です。常に「もっと注目されたい」と感じてしまうと、終わりのない承認欲求のループにはまり、精神的に疲れてしまう可能性が充分にあります。

社会全体の価値観が歪むリスク

「バズる=価値がある」という考え方が強まると、本当に大切なこと(誠実さや思いやり、努力など)が軽視され、短絡的な評価が重視される社会が形成されてしまう恐れもあります。

承認欲求のストレスを避けるには

- SNSはあくまでコミュニケーションのツールとして活用し、承認の基準にしない。

- オフラインでの人間関係を大切にし、リアルな交流の中で自己肯定感を育む。

- SNSの数字ではなく、自分が本当に大切にしたい価値観を意識する。

SNSは便利で楽しいものですが、依存しすぎるとさまざまな問題が出てきます。何よりも上手につき合っていくことが大切ですね。

ホルモンバランスの乱れ・睡眠障害

スマホの画面から出るブルーライトは、メラトニン(睡眠を促すホルモン) の分泌を抑えてしまいます。何でもないようですが、実はこれが大きな問題をはらんでいるのをご存知でしょうか?

メラトニンは体内時計を調整する役割があり、夜間に分泌が増えることで自然な眠気を誘発します。しかし、ブルーライトを過剰に浴び続けると、睡眠の質が大きく低下し、それを守ろうとするストレスホルモン(コルチゾール)が過剰に分泌されるようになるのです。

このような状態が習慣化して、過剰なストレスを受け続けると、うつ病、不眠症などの精神疾患、生活習慣病などのストレス関連疾患を発症しやすくなってしまうでしょう。

スマホ依存症を防ぐ具体的な対策

ここからはスマホ依存症を防ぐ具体的な対策について見ていきましょう。

発想の転換が必要

スマホ依存を避けるには、強制的に使用を避ける、断つという方法はもちろんありますが、それだけでは難しい一面もあり、反動も大きいかもしれませんね……。

むしろ受け身的な視聴や使用法から、何かを作りあげたり、生活のプラスになる使用法に変えることで、さまざまな課題や弊害が克服されることでしょう。オススメは以下の3つの観点で利用することです。

スマホ依存を防ぐためには、 「時間」「場所」「目的」 の3つの観点でルールを決めるのが効果的です。具体的なルールの例を挙げますので、自分に合ったものを取り入れてみるのがいいでしょう。

スマホ依存を防ぐ効果的なルール

- 時間

- 場所

- 目的

時間のルール

最初にやるべきことはスマホの使用時間をしっかりコントロールすることです。特にスマホ標準で搭載されているスクリーンタイム機能の設定は必須かもしれません。iPhoneとAndroidはそれぞれの設定から入れば簡単に変更可能です。

これだけスマホが生活に定着してくるとスマホなしの生活は難しいかもしれませんが、極力スマホに頼らない時間をとり入れていくことも依存を防ぐ上では効果があります。まずは出来るところからやってみましょう!

- スクリーンタイム機能を活用

iPhoneやAndroidはアプリの使用時間を制限できる - SNSや動画アプリの使用時間を制限する

スクリーンタイム機能を活用 - 使用時間を制限する

例:1日2時間まで - スマホの「オフタイム」を設定する

例:朝の1時間と夜の1時間はスマホを見ない/特定の時間を制限 - 運動や趣味の時間を増やす

例:散歩、楽器演奏、料理など

iphoneのスクリーンタイム設定

「アプリとWebサイトのアクティビティをオンにする」をタップしてスクリーンタイムを有効にします。

Androidのスクリーンタイム設定

場所のルール

スマホ依存の度合いが強くなればなるほど、スマホがない状態や手元にない状態というのは、強烈に不安になるといわれています。これは典型的な禁断症状といえるでしょう。

スマホを一定時間触らないのはもちろん、「預かってもらう」、「手元に置かない」という思い切った対策も必要になってきますね。

- ベッドでスマホを使わない

寝る前のだらだら使用を防ぐ - 食事中はスマホを触らない

家族や友人との会話を大切に - トイレ・お風呂に持ち込まない

無意識な長時間使用を防ぐ - 仕事・勉強中はスマホを別の部屋に置く

目的のルール

スマホ依存症になりやすい人は、「ただ何となく使っている」「スマホを見るのが生活の一部になってる」という人が多いことに気づかされます。どんな目的で使うかを明確にすることで、受け身的で、依存的な使い方を避けられることでしょう。

また、スマホの画面に表示される通知やアプリの通知は意外にストレス源になります。できるだけ通知はオフにして、必要最低限の通知(アラーム、スケジュールの通知etc)だけにとどめておくべきでしょう!

- スマホを使う前に「目的」を決める

例:「調べ物をする」「アウトプットに活用」「学習」など - ダラダラとSNSや動画を見ないようにする

閲覧後に「何を得られたか」振り返る - 通知をオフにして、必要な時だけチェックする

不要な誘惑・混乱を減らす - 紙のメモやスケジュール帳を活用する

デジタルではなくアナログで管理 - 手を使う趣味を積極的にとり入れる

手を使って集中できると、スマホのことを忘れられる

アウトプットに活用

スマホを情報を受け取るだけのツールではなく、何かを生み出すツールとして活用するといいでしょう。そのようにするだけでも依存的な使い方は大幅に減らせるはずです。

- 写真や動画撮影・編集:美しい景色や日常を切り取る楽しみを見つける

- ブログやSNSで発信:日記や考えたことを文章化、編集することで能動的な使い方に

- イラストや音楽制作:クリエイティブアプリをアナログと連動して活用

学習ツールとして活用する

語学学習や資格検定の勉強、スキルを磨く目的でスマホを使うと、ダラダラとした依存的な時間を減らせます。

- 語学学習アプリ∶毎日少しずつ学ぶ

- 読書アプリ∶電子書籍を活用

(紙の書籍と組み合わせるのも◎) - ポッドキャストやオーディオブック

学ぶ(移動中や作業中に最適)

まとめ

いかがでしょうか? スマホが人々の生活にすっかり定着して10年が経とうとしています。

便利で生活に欠かせないツールとして存在感を示していますが、忘れてはならないのはあくまでも「使いこなす」という視点でしょう。絶対に「使われたり」「思うツボ」になってはならないのです。

スマホは便利なツールですが、使い方次第で感性や創造性に悪影響を及ぼすことも充分あり得ます。あくまでもバランスをとりながら、生活にとり入れることが大切ですよね。