なぜ当たり前が危険なのか?

私たちは日々、「常識」や「当たり前」という、社会の暗黙の了解の中で生きています。

そして「空気を読むのが大人のマナー」「出る杭は打たれる」「会社は長く勤めるほどいい」――そんな無言のルールに、知らず知らずに縛られてはいないでしょうか?

私たちは日々の生活の中で、意識するしないにかかわらず、多くの「既成概念」や「一般常識」に縛られてることが少なくないですよね。

しかし、それが正しいとは限らないのが世の常です。

しかも、この「当たり前」こそが、あなたの新しいアイデアや、社会をより良くするための可能性を無意識のうちに奪っているかもしれません。

既成概念と一般常識とは何か?

「既成概念」とは、世の中に広く浸透し、一般的に受け入れられている考え方や価値観のこと。

「一般常識」とは、多くの人がそれが正しいと信じている暗黙のルールです。

例を挙げると…

- 学校は毎日通うべき

- 男は外で働き、女は家庭を守る

- 大企業に就職することが成功の道

これらはかつて主流とされる考えでしたが、時代が変わればその「正当性」も当然大きく変化します。

にもかかわらず、社会や組織などで古い考えが「常識」として残り続ける限り、新しい価値観や発想は芽を出せないでしょう。

既成概念はなぜ創造性を妨げるのか

既成概念は、私たちの行動を効率的にする便利な枠組みかもしれません。

しかし、同時に新しい考え方や発想を妨げる「見えない壁」にもなり得ます。

電話、飛行機、インターネット、リモートワーク…

今や生活に定着し、当たり前となったものでさえ、登場した当初は「ありえない」とまで言われていました。逆に言えば、社会の進化は、「常識を疑った人たち」の積み重ねによって築かれてきたともいえるのです。

それでは「仕事の進め方」と、「携帯電話の誕生」の例で見てまいりましょう。

仕事の進め方

「会議は対面でやるもの」「残業する人が評価される」といった考え方は、かつては常識でした。しかし、この既成概念はリモートワークやオンラインツールを導入する機会を奪い、より効率的な働き方を妨げてきました。

2020年の世界的なパンデミックという外的要因がなければ、多くの企業は今もこの常識に縛られていたかもしれません。

携帯電話の誕生

「電話は家に固定されているもの」という常識を打ち破ったのが、携帯電話です。電話機を家から解放するというアイデアは、当時はナンセンスとされたものでした。

しかし、この大胆な発想が、私たちのコミュニケーション方法や生活様式を根本から変え、モバイルコミュニケーションという巨大産業を生み出しました。

これらの例からわかるように、過去の成功体験や常識は、未来の可能性を阻む足かせになり得ます。

創造性を奪う目に見えない枠の怖さ

創造性とは、今までになかった視点を生み出す力。

けれど、既成概念にとらわれていると、視野が狭まり、「どうせ無理だ」「普通はこうするものだ」と、自ら可能性を閉ざしてしまいます。

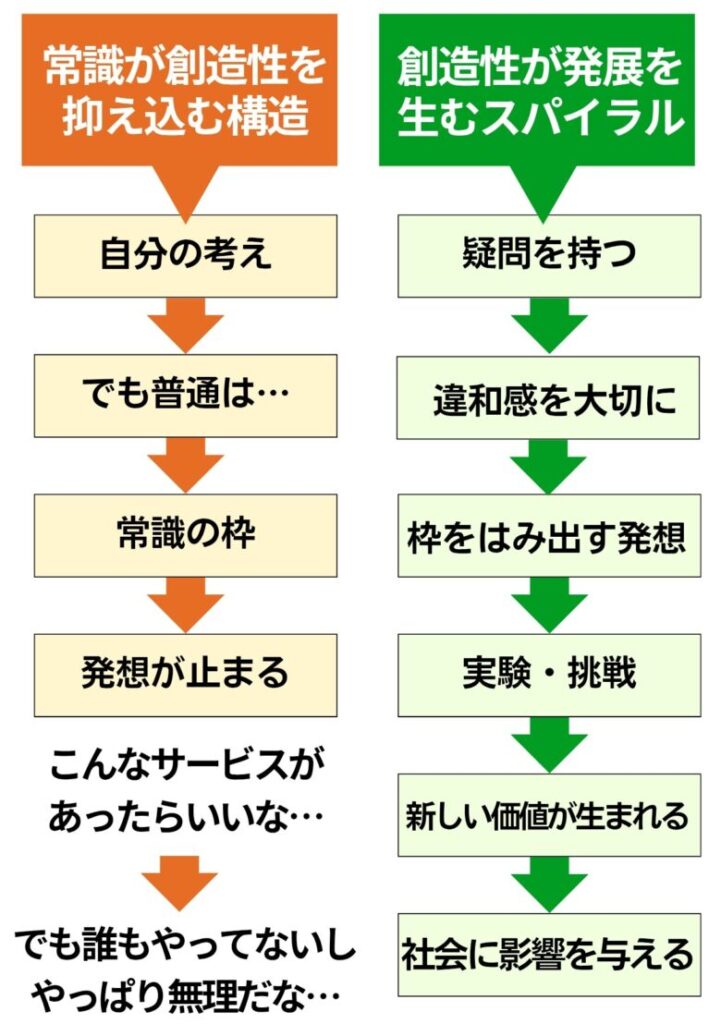

それでは既成概念に抑え込まれて挫折する場合と、新しい視点で創造性を発揮して社会に大きな影響を与える場合とではいったい何が違うのでしょうか?

ここではその違いを簡単に図式化してみました。

常識が創造性を抑え込む構造と創造性が発展を生むスパイラル

下の表は、左が「常識が創造性を抑え込む構造」、右が「創造性が発展を生むスパイラル」を図にしたものです。

最初の発想の段階では、どちらもユニークなアイディアを持っているのですが、次の段階で「常識に従うか」、「新しい発想を大切にするか」で大きく結果は変化します。

枠をはみ出す創造性と紙一重だ

創造性が発展を生むスパイラル

創造性はどのようなステップを踏んで「かたち」になり、発展するようになるのでしょうか? おおよそ次のような流れになるでしょう。

「これって本当に正しい?」「なぜ誰もやらないんだろう?」という疑問を大切にする。

多くの人がスルーする「ちょっと変だな」という感覚を、発想の種として扱う。

常識の外に目を向けることで、自由でユニークなアイデアが芽を出す。

行動に移すことで、アイデアは現実のかたちになる。

今までになかったサービスや視点が、多くの人にとっての“気づき”や“便利”を提供。

やがてその発想は、周囲に波及し、新たな常識や社会的価値に育っていく。

既成概念を打ち破った人たち

自分の信念を貫いて事業を成し遂げるには多くの苦難がつきものです。

しかし「こうあるべきだ」と見なされてきた既成概念を打ち破り、成功を収めた人もたくさんいます。ここでは、その中でも特に顕著な例をいくつかご紹介しましょう。

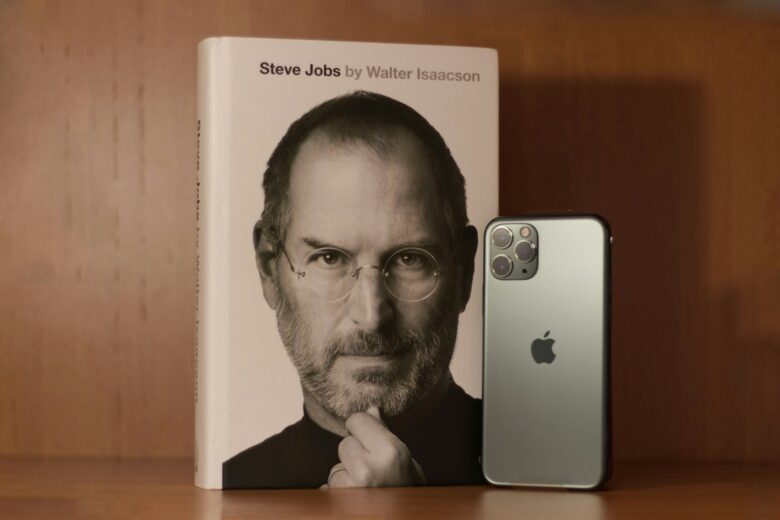

スティーブ・ジョブズ

ジョブズは、パソコンは個人が使うものではなく、専門家や企業が使うものだという当時の常識を覆しました。彼が率いるAppleは、直感的で美しいデザインのコンピューターを作り、誰もが自宅で使えるようにしたのです。

また、音楽業界の「CDを買う」という概念を打ち破り、1曲ずつダウンロードして購入するというiTunesを世に送り出しました。このことで音楽の楽しみ方が劇的に変わっただけでなく、音楽業界全体のビジネスモデルをも変革したのは記憶に新しいところ。

イーロン・マスク

マスクは、自動車はガソリンで走るものだという既成概念を打ち破り、電気自動車の未来を切り開きました。彼が設立したテスラは、高性能でスタイリッシュな電気自動車を開発し、電気自動車は「環境に良いけど、性能は劣る」というイメージを一変させます。

また、宇宙開発は国がやるものという常識を覆し、スペースXを設立。ロケットの再利用という画期的なアイデアでコストを大幅に削減し、宇宙へのアクセスを民主化しようとしています。

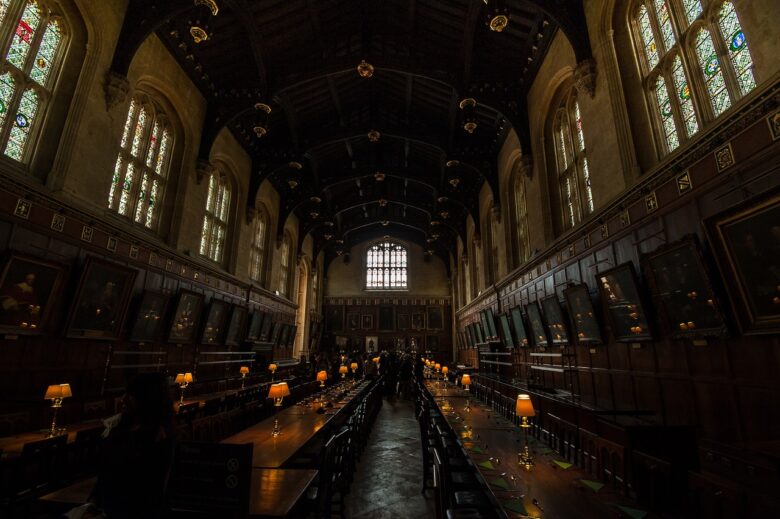

J・K・ローリング

(イギリス・オックスフォード)

ハリー・ポッターの作者であるローリングは、無名の新人作家でした。彼女の原稿は複数の出版社から拒否され、子供向けのファンタジー小説は流行らないという既成概念に阻まれたのです。

しかし、彼女は自分の信念を貫き、ついに出版にこぎつけました。その結果、ハリー・ポッターは世界中で愛されるベストセラーとなり、児童文学の可能性を大きく広げていったのです。

ウォルト・ディズニー

ディズニーは、「アニメーションは子供向けのおまけ」という当時の認識を覆し、アニメーション映画を芸術の域にまで高めました。それまで短編が主流だった時代に、彼は莫大な費用と時間をかけて『白雪姫』のような長編アニメーションを制作。

多くの人々が「失敗する」と忠告しましたが、彼は妥協せず、細部にまでこだわり抜きました。その結果、アニメーションは大人も楽しめるエンターテイメントとして広く受け入れられるようになり、今日のディズニーの礎を築いたのです。

リー・クアンユー

シンガポールの初代首相であるリー・クアンユーは、「資源のない小国は発展できない」という常識を覆しました。彼は、独立当初は貧しく、民族対立も抱えていたシンガポールを、わずか数十年で世界有数の経済大国へと変貌させたのです。

彼のリーダーシップのもと、厳格な法治主義、教育への投資、そして戦略的な都市開発を進めた結果、シンガポールは国際的な金融・貿易センターとしての地位を確立しました。

彼の成功は、優れた指導力と長期的なビジョンがあれば、不利な状況でも国を繁栄させられることを証明したのです。

ここに挙げたのはほんの一例です。彼らに共通しているのは、「世間がどう思っているか」ではなく、「自分が何を信じているか」を大切にし、それを実現するための努力を惜しまなかった点だと言えるでしょう。

社会の発展は「非常識」から始まる

では、どうすれば既成概念の呪縛から逃れ、創造性を解き放つことができるのでしょうか。

「なぜ?」を繰り返す

目の前の「当たり前」に行われていることに対して、「なぜ、そうなんだろう?」と問いかけてみましょう。

- 「なぜ、この書類の承認にはハンコが必要なんだろう?」

- 「なぜ、会議はいつもこのメンバーで、この時間に行われるんだろう?」

このように問いかけることで、無駄や非効率な部分が見えてくることがあります。

異質なものと触れ合う

普段接することのない人々と話したり、読まないジャンルの本を読んでみたりするのも効果的です。自分の価値観や常識とは異なる視点に触れることで、新たな気づきやアイデアが生まれるかもしれません。

「変わった人」や「違う意見」を歓迎する

違いを否定するのではなく、「面白い」「新しい」と受け止める視点を持つことで、思考が柔らかくなります。

失敗を恐れない

「失敗は悪いこと」という既成概念を捨てましょう。新しいことに挑戦すれば、失敗はつきものです。失敗から学びを得て、次の挑戦につなげることが重要です。

まとめ:非常識は、進化のはじまり

「常識を疑う」というと、反抗的な印象を持つかもしれません。

けれど、それはむしろ、自分の人生や社会をより良くしたいという前向きな姿勢。

私たちの中に眠る「創造性の芽」は、誰かが決めたルールに従うためのものではありません。

「非常識」とされるその一歩が、未来の常識を創るのです。