腎臓は、その機能が半分以下に低下するまで自覚症状が出にくいことから「沈黙の臓器」と呼ばれます。

症状がないからと安心していると、ある日突然、人工透析が必要な状態になるだけでなく、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクも高まってしまいます。

腎臓は血液のろ過、体内の水分・塩分バランス調整、血圧コントロールなど、生命維持に欠かせない非常に重要な役割を担っているからです。

本記事では、健康診断で「要注意」と指摘された方や、ご自身の腎機能に不安を感じている方のために、以下の3点を徹底解説します。

- 慢性腎臓病の正確な判断基準(e-GFR、尿タンパク)

- 見逃しやすい初期のサインと悪化させる危険な要因

- 今日から始められる腎臓を守るための具体的な生活習慣

この記事で腎臓への理解を深め、あなたの健康寿命を延ばす一歩を踏み出しましょう。

腎臓の機能と働き

腎臓の位置と役割

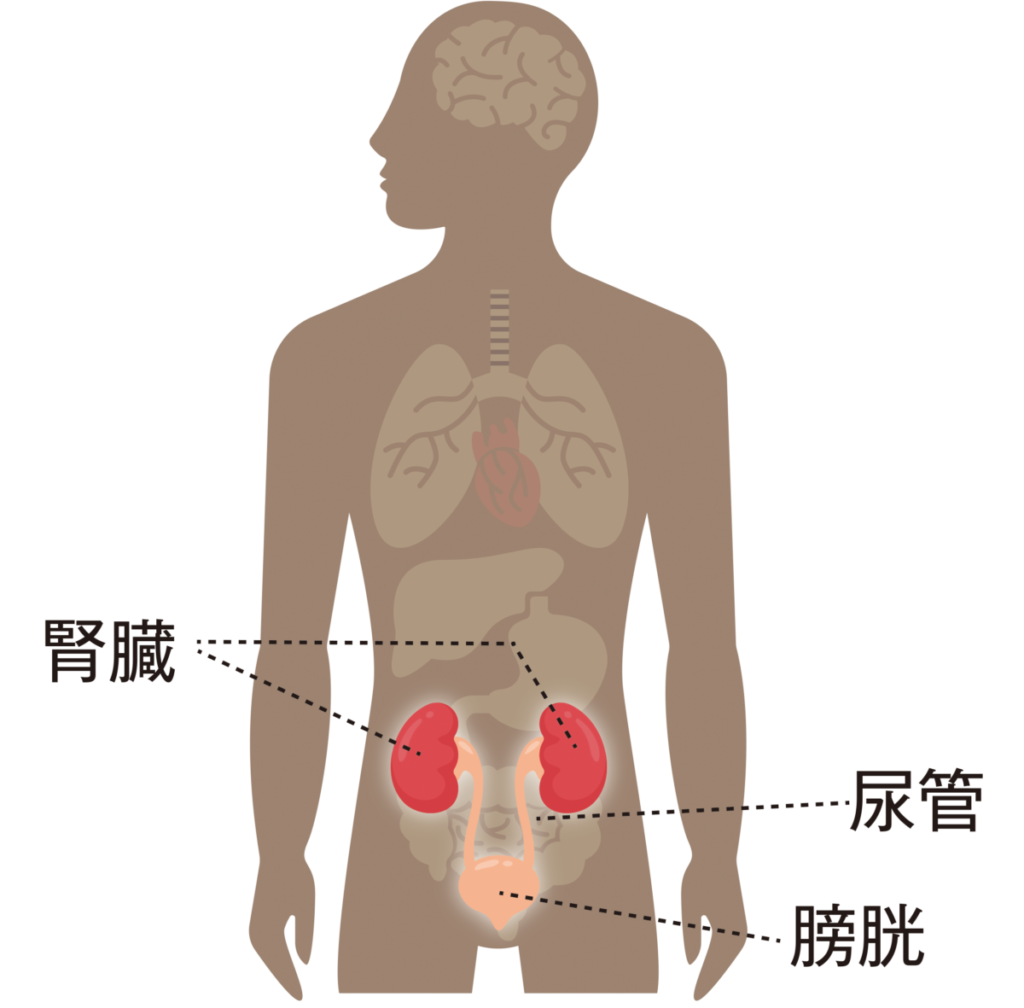

腎臓はおへその両脇あたり、背中側に左右1個ずつ位置しています。

こぶし大の大きさで、重さは1個150グラムほどで、そら豆のようなかたちをしています。

腎臓の最大の役割は、身体にとって必要なものだけを血液として送りだし、不要な老廃物や余分な水分を尿として排出する高性能なろ過装置の役割を果たすことです。

腎臓の3つの重要な働き

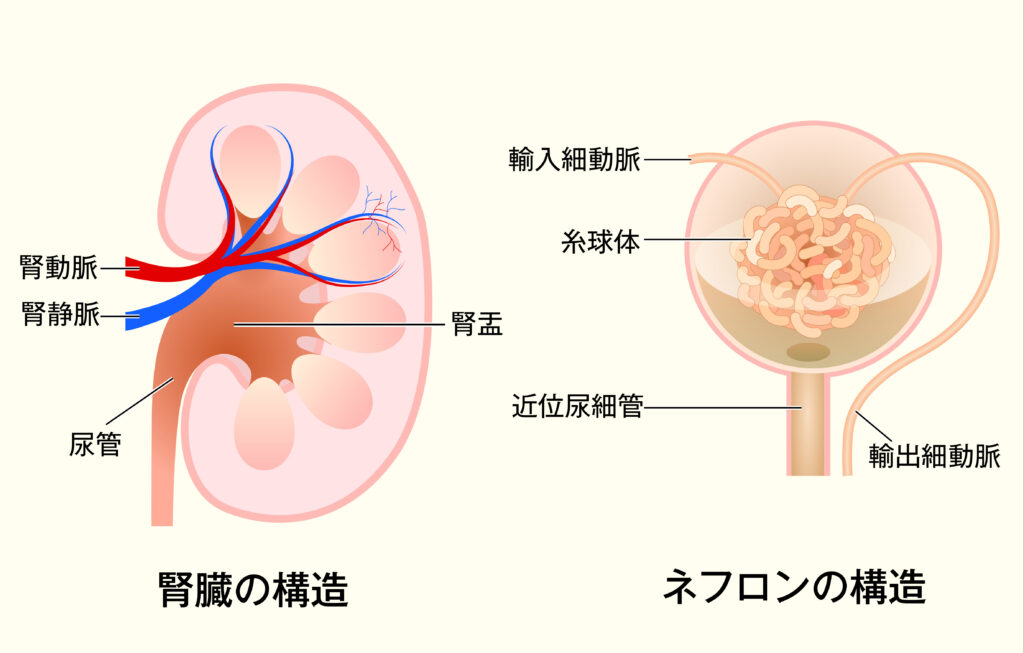

腎臓にはネフロンという組織が無数にあり、その中にある一つ一つの糸球体がフィルターのような役割をして尿がつくられます。まさに隠れた身体の調整役といってもいいでしょう!

尿をつくりだす

腎臓は血液から、身体にとって必要なものと不要なものとに分けています。不要な老廃物や余分な水分、塩分などを尿として排泄します。

体内のバランスを調整

身体の中の水分量、細胞の活性化に必要なナトリウムやカリウムのようなイオンバランスを適正に保ったり、血液の酸性・アルカリ性のバランスを調節したりします。

絶えず体内を最適なバランスに調節する機能があります。

血圧のコントロール

血液中の水分量を一定に保つことで、血圧が高くならないように調節を助ける役割もあります。血圧をコントロールするという面では、血圧の上昇を抑えるレニンというホルモンを分泌しています。

慢性腎臓病(CKD)の判断基準は?

慢性腎臓病(CKD)は今や国民の8人に1人が該当するといわれています。したがって誰もが気にかけなければならない病気です。

慢性腎臓病を判断する基準は、「尿検査」や「血液検査」の結果が一つの目安となります。

注意したいのは、尿検査でのたんぱく尿と血液検査での血清クレアチニン値のどちらか1つが該当しても慢性腎臓病とみなされるところです。

また血液中のクレアチニン値、年齢、体重などから算出された推定値、e-GFRを用いて腎臓の状態を複合的に評価しなければなりません。

以下の腎機能測定ツール(日本腎臓学会)であなたの腎臓の状態を確認してみましょう。

※一般社団法人日本腎臓学会より

尿検査「1+」

健康診断の尿検査でタンパク尿などの尿の異常(+)が認められる場合は注意が必要です。尿タンパク1+以上が長く続く場合は慢性腎臓病を疑ってもいいでしょう。

タンパク尿は透析を必要とする末期腎不全への進行だけではなく、心筋梗塞などの虚血性心疾患の原因にもなる動脈硬化を引き起こす危険な要因ですね。

血液検査「e-GFR60未満」

e-GFR(推算糸球体ろ過量)とは、腎臓にあるフィルター(糸球体)が、どれだけ円滑に血液をろ過しているかを示す数値です。

健康診断で目にするこの数値が60mL/分/1.73㎡未満の状態が3か月以上続くようであれば、慢性腎臓病と診断されます。

腎臓悪化で見逃しやすい初期サイン

腎臓は「沈黙の臓器」ゆえに、病気がかなり進行するまで自覚症状が出てきません。一般的に、ろ過機能が50%程度まで低下するステージ3あたりから異常に気づき始めることが多いとされています。

早期発見のために、以下のサインに注意しましょう。

尿が泡立つ(タンパク尿)

タンパク質の量が多い尿は、トイレの後に泡が細かく立ち、なかなか消えないという特徴があります。

倦怠感、動悸、息切れ

腎臓の機能が低下すると、赤血球が減る傾向が強くなります。

赤血球は身体中に酸素を運んでいるヘモグロビンが含まれていて、赤血球が減少するとヘモグロビンも減ってしまいます。

すると、酸素が体内に行き渡らなくなってしまい、立ち上がっただけでクラクラしたり、ほんの少しの動作でも息切れがするといった症状が現れるようになります。

身体のむくみ

腎機能が低下すると、余分な水分や塩分をスムーズに排泄できなくなり、体内に残ってしまいます。

特に足のくるぶしや、手、顔などにむくみが見られ、指で10秒ほど強く押さえた跡がへこんだまま残るのが特徴です。

腎臓病を悪化させる危険な要素

腎臓病は、生活習慣病と深い関わりがあります。特に以下の5つの要因は、腎臓の機能を急激に低下させる危険性があります。

高血圧

腎臓と血圧は深い関わりがあります。

腎臓は血液をろ過して、体内の老廃物、余分な水分を排出する働きをします。ただし、ろ過を円滑に行うためには血圧が一定の状態に保たれていなければなりません。

高血圧の状態が長く続くと腎臓の血管に負担がかかってしまい、動脈硬化が起こりやすくなります。血管が狭くなるため、腎臓に流れる血液量が減って機能に支障が出てくることになるのです。

糖尿病

糖尿病は腎機能への影響が極めて大きい持病です。

高血糖の状態が長期間続くと、腎臓のろ過機能が低下してたんぱく尿が出やすくなります。

残念ながら糖尿病の治療をしないまま高血糖状態が続くと、腎機能は悪化し続けるでしょう。最終的には、尿を作る機能が失われる腎不全の状態になりかねません。

透析を導入する疾患の中で最も多いのが、この糖尿病性腎臓病で、透析を受ける患者さんの約4割を占めるといわれます。

肥満

一般的にBMI値25を上回る肥満状態は、腎臓に大きな負担をかけることが研究で明らかになっています。

脂質代謝異常

血液中のコレステロールや中性脂肪などの脂質が多すぎる状態なのが脂質異常症です。

脂質異常症も動脈硬化を進行させやすく、慢性腎臓病の発症や進行に大きな影響を及ぼします。

喫煙の習慣

喫煙は加熱時に発生する一酸化炭素を吸入することで、体内の赤血球と一酸化炭素が結びつき、酸素不足の状態となってしまいます。そのため、心拍数が増加したり、血管の収縮、血圧が上昇するようになります。

血圧が上昇すると、タバコを吸うたびに腎臓の血管に負担がかかるようになるため、ダメージは少なくありません。 タバコを1日20本以上吸う人は、吸わない人に比べると末期腎不全になる割合が倍以上になるともいわれています。

日頃からできる予防:腎臓を守る5つの生活習慣

重度の腎臓病患者さんには医師の指導が必要ですが、初期の段階から中程度のレベルの方、また予防したい方は、以下の対策を積極的に採り入れましょう。

減塩∶塩分を控えめにする

腎臓病予防の最も重要なポイントの一つが減塩です。高血圧予防にも直結します。

ラーメンやうどんなどの汁は飲み干さない、味噌汁は具だくさんにする、漬物や塩漬け食品を控えるなど、日々の生活の中で意識的に塩分摂取量を減らしましょう。

放っておくと危険!でもなかなか対策出来ない… 制限食は美味しくない… ボリュームのある美味しい食事が食べたい… そんなお悩みのある方にオススメ♪ 専門医・管理栄養士監修の冷凍弁当を全国へお届け

こまめな水分摂取

腎臓は水分を調節する働きがあります。

この代謝をスムーズにする手助けをするのが、水をはじめとする水分補給です。知らない間に脱水症状を起こしている場合、腎臓に大きな負担をかけています。

こまめに水分補給をして、脱水症状にならないように気をつけることが大切です。(ただし、すでに腎機能が低下している場合は、水分摂取量が制限されることがあるため、医師の指示に従ってください。)

適度な有酸素運動∶散歩、ウォーキング

散歩やウォーキングなどの有酸素運動は、無理なく心臓・肺の機能が強化され、代謝もよくなります。

肥満や高脂血症、高血圧、糖尿病といった腎臓にとって危険な要素の緩和にもつながるため、一日30分ほど無理をしない程度に継続することがおすすめです。

ストレッチ・ヨガ

ストレッチやヨガは負担にならない程度で、身体がしっかり伸びていると感じることが大切です。

中でもヨガのポーズは内蔵を刺激したり、呼吸によって身体の細胞に酸素を送り込む働きがあります。腎臓の健康のために、簡単なヨガのポーズから始めてみることもオススメです。

これらの基本ポーズはリラックス効果が高いため、体内の水分量の調節や心拍数の安定にもつながるでしょう。

座位半身ひねり

座った状態で左右に身体をひねるポーズは、腎臓や肝臓を刺激します。また、身体の免疫力を向上させるでしょう。

ブリッジポーズ

ブリッジ(橋)のポーズは腹部周辺の臓器を刺激します。また、高血圧をコントロールし、ストレスから身体を解放します。

両足・片足前屈

両足・片足前屈は腎臓を無理なく刺激し、消化吸収を助けます。生理痛などの不快感もやわらげられるでしょう。

質の良い睡眠をしっかりとる

疲れた心身をリセットするためには、質と量にふさわしい睡眠が不可欠です。

リラックスして熟睡できれば、内臓の働きや代謝などの身体の機能もバランスよく機能するようになります。睡眠不足は自律神経の乱れから血圧上昇にもつながるため、腎臓を守るためにも質の良い睡眠を優先しましょう。

前向きな気持ちを持つ

病気になると、「もうダメだ」と落胆する人もいます。もちろん現状をしっかり把握することは必要でしょう。

脳は自己暗示にかかりやすい特徴があります。良いことも悪いことも情報としてキャッチするし、影響されやすいのです。そのためには、「できない」「ダメかもしれない…」、このようなマイナス思考を記憶するのは絶対にNGですね。

プラスの情報を覚えこませることで脳が活性化し、心身にいい影響が生まれるようになるのです。

放っておくと危険!でもなかなか対策出来ない… 制限食は美味しくない… ボリュームのある美味しい食事が食べたい… そんなお悩みのある方にオススメ♪ 専門医・管理栄養士監修の冷凍弁当を全国へお届け

まとめ

何度も言うようで大変恐縮ですが、腎臓は「沈黙の臓器」といわれるように、病気にかかったとしても目立った症状が出てこないのが悩ましいところですね……。

しかし自覚症状がないからと安心するのはよくありません。健康診断や人間ドックなどを定期的に受診して、早期の発見・治療に結びつけることがとても大切でしょう。

また仮に数値が基準値を超えていたとしても体質や持病の有無、年齢などの条件で対処方法も大きく変わってきます。

決して自己判断をせずに、腎臓内科などの頼れる先生に相談するのがいいかもしれませんね。