言葉は人格だといわれることがあります。言葉づかいほど人柄を表すものはないのかもしれませんね。

人を勇気づけたり、力を与えたりしますが、逆にトラブルの元にもなりやすいものです。

なぜなら言葉は生きていて、私たちの気分を動かす力があるからです。言葉に救われることもあるけれど、逆に言葉が暴力になる可能性が充分にあるのです。

使い方によって状況が一変する、ちょっと面倒だけれども素晴らしい言葉の力をあなたも有効活用してみませんか?

言葉は処方箋

言葉は心の栄養

言葉には、はかりしれないパワーがあります。

植物は光や水で大きく成長しますよね。人間の身体を維持するのにも空気や水が必要です。

しかし空気や水と同じか、それ以上に大切なのが気持ちを大きく左右する言葉の力でしょう。

人間の成長に影響を与えるもの

- 身体: 光、水、空気、食物

- 心 : 言葉、音楽などの芸術

人間は基本的に言葉でコミュニケーションをとっています。水や空気、食物が身体に必要な栄養素だとしたら、言葉は心に影響を与える栄養素に相当するのです。

愛情や慰さめ、激励、感謝などの気持ちを表す場合も言葉は最も適切な表現の手段でしょう。端的にスピーディーに伝えやすいのも言葉の大きな魅力かもしれませんね!

気持ちに寄り添う言葉を投げかけられたり、感謝の想いを伝えられると、みるみるうちに心が満たされたり、信頼の絆が芽生えたりするものです。

言葉は人生を変える

言葉には人生を変える不思議な力があります。

温かな言葉は励みになったり、心に深く刻まれて生きる糧になることもあるでしょう。

逆に冷たく罵声を浴びせられたり、人格を否定する言葉を投げかけられると、立ち直れないような危機的な精神状態に追い込まれることがあります。

それほど言葉は、私たちの心の状態や気分を大きく変えるエネルギーやパワーを持っているといえるでしょう。

人間は感性が深まると、投げかけられた言葉が自分を想う気持ちからなのか、自分を利用するものなのかを瞬時に判断できるようになるともいいますよね。

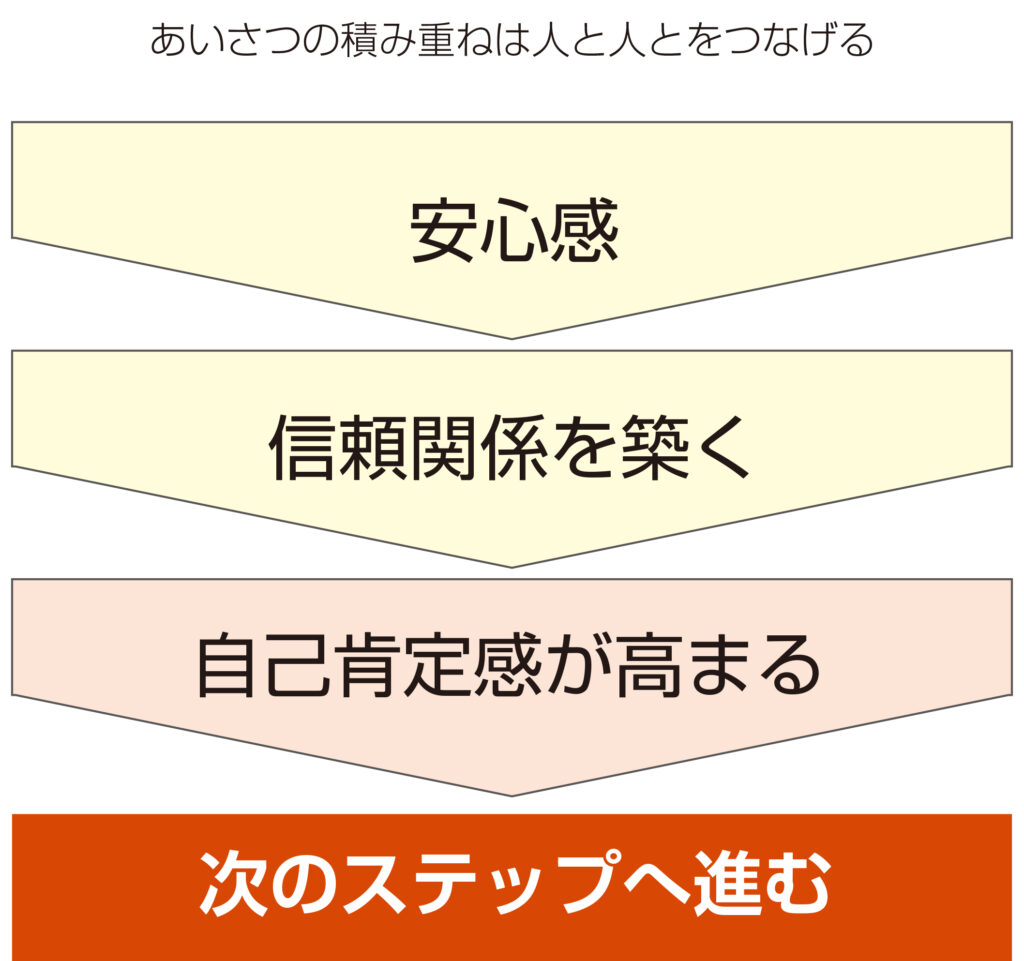

あいさつは信頼関係を築く

あいさつが素晴らしいのは特別な話をしなくても気持ちが通じるようになることと、地道に習慣化するうちに信頼関係が築かれることです。まずはあいさつから心を通わせるようにするのはいいことですよね。

気分を高めるあいさつ

あいさつはその日の気分を自然と高めます。

一日を気分よく始めるにはどうしたらいいでしょうか? 朝起きたり、出勤したときにできるだけ相手のほうを見て「おはよう!」と元気よくあいさつすることですね。

あいさつについては口下手とか、恥ずかしいというのはあまり関係ないでしょう。「今日も一緒に頑張ろうね」などのように、お互いを認め合いつつ気持ちを共有したり、健全な人間関係を築くことに大きな意味があるといえるでしょう。

安心感を与え、信頼関係を築く

あいさつは相手に安心感を与えるのと同時に、ちょっとした信頼関係も築いてくれます。日常のあらゆる場面で、相手を鼓舞する言葉がけはどんどんしていきましょう。

この世はストレス社会です。とにかく生活のあらゆるシーンでストレスを受ける機会は多いですよね。

そんな中で些細なことかもしれませんが、「お疲れ様です」「ご苦労さま!」「助かりました」「身体に気をつけてね」などのように言葉をかけられると、うれしくなるものです。

それはまるで傷ついた心を少しでも修復する絆創膏のようなものなのです。

感謝の想いはストレートに

感謝の想いは何であれ、ストレートに伝えるべきです。

「こんなことで、ありがとうって言うの変じゃないの…」と思う必要はありません。

どんな些細なことでも、気持ちよく「ありがとう」とか、「助かる!」、「うれしい!」と素直に伝えてみましょう。まわりくどい表現はいっさい不用です。もちろん一言で充分です。

むしろ、ちょっとしたことに気を使ってくれることに相手はうれしいと思うでしょうし、見直すこともあるかもしれません! 伝えたほうも気分が上がりますよね。

あいさつは自己肯定感を高める

あいさつは自己肯定感を高めます。

あいさつを交わすうちに自分では気づかなくても、家族や会社の同僚、友人たちと信頼関係が強固になっていくのを気づくことでしょう。

自分自身も社会や組織の一員として認められているという自己肯定感が高まり、次のステップに行けるようになるのです。

嫌われやすい言葉・話しかた

話をするときに絶対に避けるべき話しかたがあります。分かってはいても、誰もが陥りがちな落とし穴かもしれませんね。時には自分を客観視してチェックすることも必要でしょう。

マイナス的な言葉

マイナス的な発言をすると、相手の気分を引き下げたり、場の空気が重くなってしまいます。

これではまとまる話もまとまらなくなってしまう可能性があります。どんなに悲観的な発表をしないといけないときも、話の中に必ず希望的な内容を折り込むようにしましょう。

長い話

長い話は嫌われます。

どんなに内容が良かったとしても長い話が延々と続くと聞いている人は疲れてしまいます。また集中力が続かないとか、飽きてしまうことも充分に考えられますね。

それどころか、それまで話した内容がすべて台無しになってしまうこともあります。

事情があって話が長くなるのであれば最初に断りを入れておく必要があります。そうでない場合は話はできるだけ簡潔にまとめるべきでしょう。

所詮、聞く人に集中力を要求する話はNGです。集中して話を聞かないといけないのは話のとらえどころがないか、一貫したテーマや流れがないからでしょう。

形式的な話

美辞麗句を使ったり、マニュアルどおりの話をされると人は興醒めします。記念のあいさつとか式典のスピーチになると、どういうわけか構えた話や格式張った話をする人が少なくありませんよね。

「そんな話を公式の場で伝えなくても…」と感じる人も多いはずです。

形式的な話をするのであれば、自分の感じていることや思っていることをストレートに発言したほうがいいに決まっていますし、きっとリアクションもあるに違いありません。

10歩下がって気持ちがこもっていたとしても、マニュアルどおりの話を聞きたがる人はいないでしょう。

上から目線の話

上から目線調の話もとても煙たがられますね……。

簡単に言えば話をするというよりも不要な自己アピールのようなものです。第三者の自慢話や成功体験を延々と聞かされることほどつらい時間はありません。自分に酔っている話や人を見下すような話は、その場から逃げたいと思う人が出てきても不思議ではありません。

しかし自分は関係ないと思っていても、場所が変わると横柄な態度で話をしたり、自分の意見を押しつけようとする問題が出てこないとも限りません。特に人間関係でストレスを抱えていたり、仕事が思うようにいかないときなどは要注意です。

舌打ち、威嚇

話をするのとちょっと違いますが、イライラしているときに無意識に出やすいのが舌打ちです。舌打ちはかなりの割合で嫌われやすいですよね……。

相手の行動を全否定するような「チッ!」という音出しが不快感をもたらすのは間違いありません。仮に講演会で話をしたり、説明をしているときに舌打ちが目の前で聞こえてきたら話はその場で止まってしまうでしょう。舌打ちは相手を威嚇する罵声や叫びに近いものがありますね。

舌打ちされた人は「たぶん私が気に食わないんだろうな」というよけいな憶測まで生んでしまうでしょう。

伝わる話しかたのポイント

言葉はちょっとしたことで癒しになったり、凶器になったりします。人の心に響く話、伝わる話を実現するにはどのようにしたら良いのか見ていきましょう。

同じ言葉でも伝わりかたが違う

同じ言葉を使っても伝わりかたには大きな差が生まれます。

たとえば寄り添うような気持ちで話しかける「ありがとう」と、とりあえず形式的に言う「ありがとう」では大きな違いが出てくるのはどうしようもありませんね。

まずは言葉ヘの考えかたや意識を変えてみましょう。

それにはかける言葉に感情移入してみることも大切です。役者さんが役柄に感情移入することによってドラマがよりリアルで感動的になるのと同じです。棒読みの演技だとさすがに興醒めですよね……。

すぐには感情移入するのは大きな抵抗があるかもしれません。またすぐに感情移入することは決して簡単なことではありません。すこしずつ言葉に気持ちを乗せるようにしていったらいいでしょう。

結論から話す

会話は話の筋道を立てるのが基本です。最も筋道を立てやすいのが最初に結論を伝えることです。

長々と同じ内容の話を何度も繰り返されることほど嫌気がさすことはないですよね。まずは結論を話してそれについての補足をするくらいで充分でしょう。次の例を見てください。

①まずは皆様にご報告いたします。当社は10月から月曜日を定休日とさせていただくことになりました。質の高いサービスを提供するために社内で調整した結果、そのような決断に至った次第です。皆様にはご迷惑をおかけしますが、なにとぞよろしくお願いいたします!

②当社は皆様に質の高いサービスを提供するために、社内で調整してまいりました。皆様には大変ご迷惑をおかけすることになりますが、ご協力よろしくお願いいたします!それは10月から月曜日を定休日とさせていただくことです。

①は結論を先に伝えてから補足をするパターンです。それに対して②は近況を伝えてから結論を言うパターンです。①のほうが話の筋道が明確になっていて分かりやすいのではないでしょうか。

結論から話すと、文章の組み立てがしやすく、話の方向性が定まりやすいというメリットがあります。

聞く側が興味や関心を持って話を追っていける心のゆとりができるので、話が入りやすくなります。どうしても結論から話すと角が立つと想われる場合は、最初にお断りとして一言付け加えてみるのもいいでしょう。

分かりやすい具体例を入れる

言葉は相手とのコミュニケーションです。とにかく分かりやすい話をしましょう。その最たるものが具体例を入れた話です。

専門用語を使ったり、抽象的な話をしたり、抑揚の乏しい話をすると、聞いている人は疲れていつの間にか眠ってしまいます。

話についていけないから生理的にシャットアウトしてしまうのです……。

せっかく話すのですから、相手が目を輝かせて聞いてもらえるような話をしましょう! オススメは具体例をたくさん入れて、まるで情景が目に浮かんでくるような話をすることです。

①桜が満開の公園は花見をする多くの人で賑わっていました。皆楽しそうでした。

②桜が満開の上野公園に行ってきました。快晴で抜けるような青空だったため、桜をスケッチしたり、花の写真を撮る人もいましたね。多くの人が名残惜しげに、花見を心ゆくまで楽しんでいるのが印象的でした。

①と②を比べると、①では花見をして楽しかったと伝えていますが、何が楽しかったのか伝わってきません。それに対して②は花見をしている人たちが心から楽しんでいるようすが伝わってくると思います。

臨場感のある話、イメージを膨らませてくれる話というのは聞く人の創造性を膨らませていくのです。

相手の立場に立って話す

話を聞く相手がどのような人なのかをしっかり把握して、相手の立場に立って話すということも大切です。

言いかたをちょっと変えたり、工夫するだけで、同じことを言ってもまったく違った印象に受けとられます。

たとえば次のような例があげられるでしょう。

①あなたはいつも不機嫌そうだから、笑顔を作ったほうがいいよ。

②あなたの笑顔は充分魅力的なのだから、意識的にもっと笑顔を作ったらいいよ。

どちらのほうが言われて気分がいいでしょうか?

言うまでもなく②のほうですよね。②では相手の長所を充分に認めた上でアドバイスしています。

②であれば指摘を受けても、言われるほうも納得して受け入れることができますよね。

声のトーンを上げる

声にも表情があります。声のトーンは普段より明るめにするのが原則ですね。特に声のトーンは顔の表情のように笑顔なのか渋面なのかがはっきり表れますよね。

声がこもっていたり、トーンが低いと相手の印象はあまり良くありません。なぜなら不機嫌に聞こえる可能性があるからです。特に電話での応対は注意が必要です。

サービス業で声のトーンが低く、はっきりしない感じだとお客様も戸惑ってしまいます。契約したけどはたして良かったのだろうかと不安になってしまうでしょう。

声のトーンはできるだけ明るめにして、自分の声のトーンや話し方を家族や友人に聞いてもらって客観的に判断するのも良いでしょう。

話が上手な人を真似る

話が上手い人の話を真似ることも必要です。

特に自分が話を聞いて感動した人や、惹きこまれる話をした人を参考にするといいでしょう。

文章の組み立てから話の持っていき方など参考になる部分はたくさんあると思います。表現力を高めたい場合は、日記やブログ、SNSなどをフルに活用して、アウトプットしながら自分の考えをまとめる習慣を作るのもいいかもしれませんね。

まとめ

いかがだったでしょうか?言葉は伝えることは簡単だけれど、人の心に響くように伝えるのは簡単ではないことを認識されたかたも多いのではないでしょうか。

でも簡単なあいさつから始まって、コミュニケーションが生活習慣に根づくようになれば、段々と言葉にも磨きがかかってくるかもしれませんね。

言葉は決してテクニックではありません。あなただけの優しさにあふれたコミュニケーションが培われていけば、生活にもぐーんと深みが出てくるでしょう!