日本を訪れた外国人旅行者は口を揃えて、「日本の伝統文化は美しいし、国民はとても良心的だ」と言います。

確かに日本文化は長い歴史と伝統を継承して受け継がれてきたため、他国とはまったく異質で独特の美しさを持つのは間違いないでしょう。そして国民も良心的であることは間違いありません。

でも長く日本に住んでいると、何とも言えない閉塞感に囚われたり、生きづらさを感じている人も少なくないのが現実です。

この閉塞感はいったい何なのでしょうか?

私は日本特有の「恥の文化」も少なからず影響しているような気もします。今回は「恥の文化」について考察しながら、どのようにすればそれらの問題点を克服できるかをまとめてみました。

恥の文化とは?

それでは「恥の文化」とは、いったいどのようなものを指すのでしょうか? その経緯や概要について見ていきましょう。

人の目が気になる…

そもそも「恥の文化」が認識されるようになったのはアメリカの文化人類学者 R.ベネディクトの著作『菊と刀』 (1946) の中で、日本文化は欧米の「罪の文化」と比較して「恥の文化」と断定したことからでした。

それによると、次のような考えかたになります。

他者の内的感情やおもわくと自己の体面とを重視する行動様式によって特徴づけられる文化をいう。

日本人は一般的に、恥をかかないとか、恥をかかせるとかいうように「恥」の道徳律が内面化されていて、この行動様式が日本人の文化を特色づけている

(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より)

ちょっと難しい表現かもしれませんが、簡単に言えば次のようになるでしょう。

相手がどのように思うか気にかけながら、恥ずかしくない人間としてふるまうことです。

約80年ほど前にベネディクトさんは、「恥の文化」と表現していますが、どちらかというと「気づかいの文化」と例えるほうがふさわしいのではないかとも思えます。

その証拠に、日本では相手に対して思ったことや本音をストレートでぶつけるのは敬遠される傾向があります。どちらかというと遠まわしにやんわり……という感じでしょうか。

仮に「嫌なヤツ」と思っても、それをじっと心の中にしまい込んでしまう特性があるのです。むやみに感情をぶつけてしまうと、自分が「変なヤツ」という烙印を押される恐れがあるからでしょう。

それはちょうど日本発のオブラートに似ています。苦い薬を飲むのは苦手だという人がたくさんいますよね。そこで苦みを緩めるためにオブラートに包んであげたりするわけです。

恥の文化と罪の文化の違い

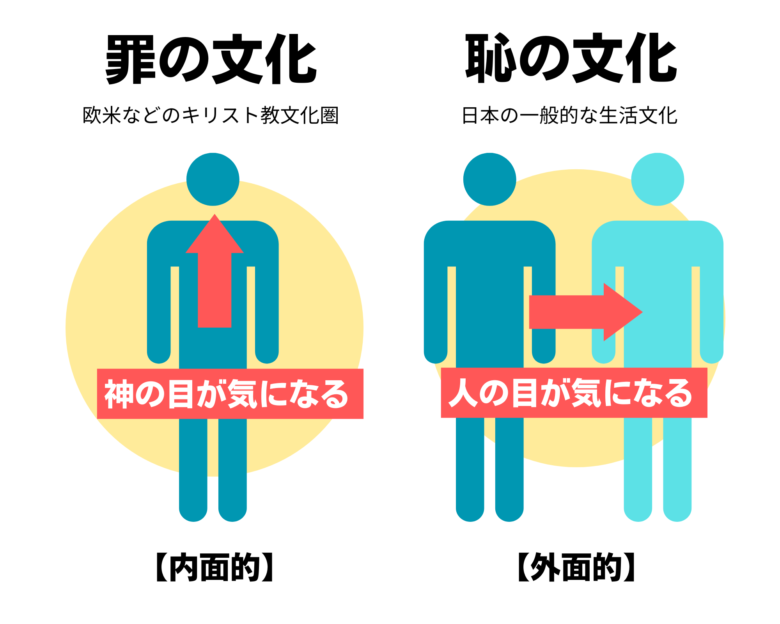

【罪の文化と恥の文化の概念】

それではベネディクトさんが言う、「恥の文化」と「罪の文化」にはどのような違いがあるのでしょうか?

上の図に簡単に示しましたが、「罪の文化」はアメリカ、ヨーロッパの欧米のキリスト教文化、中東アラブのイスラム教文化などを指します。彼らの生活の根幹、心の拠り所になるのは聖書やコーランでいう全知全能の神です。

神は一人ひとりの心に宿り、喜怒哀楽や行動も共にしているというのです。ですから神が悲しむことはできないし、神の目を気にして、自分の良心に忠実に生きなければならないというのでしょう。

しかし日本の「恥の文化」はそうではありません。多神教という人もいれば、基本的に無宗教だという人もいます。

したがって心の拠り所というより、人間関係のバランスをとることや、それに基づく良心的な発想・行動などが生活の基盤になっているのです。人の目が気になったり、周りに合わせようという風潮があるのです。

したがって人情味や義理堅いところがある反面、何か災難があるとすべての心の支えや生きる目的さえ見失ってしまう脆さを抱えているともいえるでしょう。

村社会の名残り

日本には昔から村社会という構造が根強くありますね。

村社会とは権力者を中心にトップダウン形式で秩序を保つ、ちょっと排他的な社会を指します。

よそ者を排除しようとしたり、掟やしきたりを破った者を村八分(仲間はずれ)の制裁を加えるという、文字どおり排他的で閉鎖的な政策を行ってきたのでした…。

かつて徳川幕府の第3代将軍・光国が諸外国との貿易や交流を禁止する「鎖国」という政策を実施した時代もありましたよね。日本は歴史的に長い封建社会の時代があり、良くも悪くもその時代の風習を受け継いできたといえるでしょう。

昭和の時代まではどこか閉鎖的でよそ者を受けつけない空気があったのを記憶しています。「恥の文化」も多分に村社会の影響を色濃く受け継いでいるといえるかもしれませんね。

メリット

「恥の文化」には諸外国にはない日本文化独特の確かなメリットが存在します。順番に見ていきましょう。

一定の秩序が保たれる

たいていの日本人は社会の一員として面目を保ち、恥ずかしくない行動をとろうと心がけています。それは生活のあらゆるシーンで見られますね。

たとえば電車やバスが、ほぼ遅れることなく連日のように運行していることです。日本人にとってはあたりまえのことですが、冷静に考えればこれは凄いことでしょう。外国人はこのダイヤの正確さにただただ驚くといいます。

また、場の空気を読んでその場にふさわしい行動をするという暗黙の了解があります。その場にふさわしくない逸脱した行為は著しく嫌われる傾向があるためですよね。それが規律を守り、秩序を保つということにもつながっているのです。

適切な行動を促す効果

日本人の規律の正しさ、秩序を守る国民性は世界的に知られているし、評価されています。

たとえば東日本大震災のとき、炊き出しに整然と並ぶ被災者の行列や、節電のために自主的にネオンが消された繁華街の様子にアメリカ人が驚いたそうですね。

アメリカのCNNやABCテレビは、「こんなことは諸外国では難しいだろう」「なぜ日本では略奪が起きないのか」と驚きとともに称賛の声をあげたといいます。

非常時に混乱を招かないというのは規律が自然と守られるからですし、最大の美徳というべきでしょうね!

協力する・助け合う

2023年・WBC(ワールドベースボールクラシック)の日本の優勝は、チームとしてのまとまりと結束力の強さに感動を覚えた人が多かったのではないでしょうか。

1964年・東京、1976年・モントリオールオリンピックのバレーボール女子の金メダルや、1972年のミュンヘンオリンピック・バレーボール男子の金メダル、2021年東京オリンピック・野球の金メダルに至るまで……、日本は昔からスポーツの世界では団体競技に無類の強さを発揮してきました。

この強さの背景をたどると、村社会から発展してきた日本文化の特異性もあるかもしれません。人々が協力して、農家ごとに作業を分担することで、互いに助け合い、支える精神が培われてきたのです。村の共同体が一つの生産体制として機能していたからといえるでしょう。

これは災害時の助け合いや支援にも通じるものがあります。運命共同体としての一体感が地に根を下ろしているため、いざというときのエネルギーは相当な力となるのです。

接客やサービスが丁寧

「おもてなし」という日本古来の文化が少し前に話題になりました。日本の銀行、レストラン、ホテル・旅館、百貨店などの接客は概ね素晴らしいですよね。

店員さん、スタッフさんも、お客様に不快感を与えないサービス意識に貫かれています。

笑顔の接客はもちろん、疑問点があると丁寧に分かるように説明してくれたり、相談にのってくれたりもします。接客業に関しては世界でも指折りの国といえるでしょう。

これも「恥の文化」ならぬ、「気づかいの文化」が生きているからなのかもしれませんね。

デメリット

「恥の文化」には理屈が通じないさまざまなデメリットが存在します。ここではその傾向について見ていきましょう。

同調圧力のプレッシャー

「同調圧力」という言葉、聞いたことあるでしょうか? 最近SNS上でも話題になり、知っている人が多いかもしれませんね。

同調圧力は一つの組織やグループ単位で発生する心理的な圧力を指します。個人が他人と意見を合わせるように無言の圧力やプレッシャーがかかることです。 たとえばこんな例があげられるでしょう。

- 会議で言いたいことがあってもそれが言えず、結局は多数派に流される

- 有休を3日間取得したくても、周りがそれを許さない雰囲気があって取りにくい

組織や集団の方針や方向性がトップダウン式で決められると、それに反発どころか意見もできない風潮が出来上がりやすくなります。

自分の意見や考えを提案したくても出来にくいというのは村社会の典型で、風通しの良くない環境ともいえるでしょう。一人ひとりの個性の輝きが失われたり、持ち味を発揮できないままになる可能性が高いです。

失敗ができない・許されない

世間体を気にしたり、いつも人の目を気にする生活って本当に疲れますよね。いったい自分は何をしてるんだろうか……。そんな気分にもなるでしょう。

そして世間の目を気にすること以上に苦痛なのが失敗ができない、許されないという日本社会全体の空気でしょう。失敗=恥ずかしい、との括りで扱われることが多く、酷いときには「失敗は人生の落伍者」のように見なされることも決して少なくありません。

かつて日本で受験戦争が激化した1970年代〜90年代頃、偏差値や模擬試験の結果が異常にもてはやされ、大学のランクづけがされたことがありました。

この当時、親も受験生も一流大学へ現役合格するために、なりふり構わず突き進んだ時代だったような気がします。なぜかといえば、入る大学や学部で就職先も保証され、引いては将来の生活設計までにも影響する……。冷静に考えれば恐ろしい時代でした。

隣近所で挨拶をすると、必ずといっていいくらい出てくる話題が、「お宅の息子さん、どちらの大学に合格なさったんですか?」でした。今だったら、「そんなこと聞いてどうするの?」と反論が返ってきそうなものですが、当時は意外とそれがあたりまえだったんですよね……。

失敗ができない・許されないという風潮は一般企業や家庭などでも根強いため、リスクを冒さないためにどうしても守りの姿勢に入りやすく、萎縮しやすいというデメリットを抱えることにもなります。

融通がきかない

「融通がきかない」というデメリットは生活の中で結構な割合で遭遇しますね……。

安定を好み、型どおりに事が進むのを歓迎するのも日本人の体質なのかもしれません。それは多くの職場やお店、役所、団体などで新たな提案を採用するには相当な時間を要することでも明らかでしょう。

もちろんそれぞれのお店、企業などは独自のポリシーやスタイルを持っています。また営業マニュアルなるものもあるでしょう。しかし問題なのは、どのような時でも、マニュアルどおりにしか対応できない融通のなさですよね。

たとえばこんな事例にはしばしば遭遇します。

- 宿泊のため、やむを得ない事情でホテルのチェックインの10分前に到着してしまったが、受付から「チェックイン開始時間以降に来ていただけないと困ります」と立ち入りを断られた

- 地方の取引先と一刻を争う大切な商談に立ち会うため、当日の出張届を申請したが、3日前に申請が受理されていないという理由で却下された

「もうちょっと機転をきかせてくれたらいいのに…」と思うことは決して珍しくありません。

理由はいくつかあります。もちろん当事者が生真面目だったり、頑固者ということもあるかもしれませんが、おもな理由としては「誰が責任をとるのか」ということでしょう。

つまり「責任は取れないからね」ということの意思表示なのです。もう一つは秩序を乱されると困るということなのでしょう。

信頼関係を築きにくい

本音と建て前という両側目を持って生活する人が比較的多いのは日本人の一般的な印象です。むしろ本音と建て前を上手に使い分けるべきだという人も少なくありません。

確かにそうなのかもしれませんが、行き過ぎは禁物です。たまにこんな話を聞くことがありませんか。「あの人は外面はいいのに、本心は何を考えてるか分からない……」

ふだん公の場で見せる顔は凄く人格者なのに、プライベートはかなり傲慢で高飛車な態度を取る人だったという例も珍しくないですね。本音を表さないコミュニケーションに、とてつもなくストレスを感じるという外国人も多いそうです。ひどい場合は二重人格者のようになりかねません……。

会社勤務時代はたくさんの同僚と食事に行ったり、飲みに行ったのに、退職後はすっかり孤独になってしまったという例がよくありますよね……。特に日本の場合、部署の上司と部下の関係は、良好な関係でなくとも食事に誘われたら無碍に断るわけにはいかないでしょう。

しかし会社という括りから外れると、信頼関係が築かれていたり、気持ちが通じる何かがないと再び会う機会もなくなってしまいます。

「恥の文化」のデメリットを克服するには?

「恥の文化」の問題点はたくさんありますが、それを克服するにはどうしたらいいのでしょうか?

いくつかのポイントをあげてみました。

失敗を恐れない・結果を気にしない

結果は誰でも気になります。でも結果に一喜一憂したり、気にし過ぎるのはよくありません。そもそも結果に一喜一憂するのは、世間の眼や他人の評価が気になるからですよね。

出た結果は結果としてしっかり受けとめて、今後の材料としてどのように活かしていくか検証することのほうが大切なのです。一度ですぐに結果が出るのはむしろ幸運なほうでしょう。

失敗を重ねながら検証し続け、よりよいものに転換できるように、ピンチをチャンスとして捉えることができれば失敗からきっと多くのものを学べるはずですよ!

結果はどうであれ、そのような努力を続けることで自分に誇りが持てるようになるし、人としても大きく成長できるようになるでしょう。

自分の意見をはっきり伝える

「奥歯に物の挟まったような言い方」だね……。そのように指摘されたことはないでしょうか?

はっきりしない物言いは相手に不信感を与えてしまいます。もちろん自分の本心を偽って、波風を立てないようにその場をとり繕う「場しのぎ」はもっと良くないでしょう。

結局のところ困るのは自分自身です。後々、すべて自分に降り掛かってくると考えたらいいでしょう。たとえ相手が自分よりも年上でも、上司、親でも、自分の考えや意志をはっきりと伝えるようにしなければなりません。

自分の中でさまざまな想いが渦巻いているのに、見過ごすのは絶対良くないですね。「嫌われるかも」「左遷させられるかも…」いろんな想いが交錯するかもしれませんが、勇気を持って堂々と伝えるべきです。

仮にその一言で叶うことがなかったとしても、ゆくゆくは会社や組織などに貢献する材料になるかもしれませんし、何より自分自身が成長し、壁を超えるきっかけにもなるのです。

自分の悩みを打ち明ける

周りの目を気にするあまり、わざわざ仮面を被った自分をつくり出すことほど苦しいことはありません。

親しい友人でもいいし、信頼できる人なら誰でも構いません。一度時間を作って、自分の欠点や悩みをすべて打ち明けるのもいいでしょう。

そうすることで自分の中で鬱積したものがスーッと軽くなる感覚を味わうに違いありません。ちろん冗談半分ではなく、真剣に相手と向き合う気持ちは必要かもしれませんね。

すると相手もこれまでとは違った眼差しであなたを見つめるようになるでしょう。「そうだったのか……」「今まで気づかなくてごめん」など、むしろあなたの素直な気持ちに共感するようになるかもしれません。

そのときから本当に心を割って話せる友人になり、信頼関係が築かれるようになるでしょう。

自己肯定感を高める

自己肯定感を高めることは、ありのままの自分を受け入れることです。「ありのままの自分を受け入れる」ということは自分を取り繕うこともないし、世間の眼を気にすることもありません。ましてや本音と建前を使い分けることもないでしょう。

自己肯定感が高い人に共通しているのは、自分に誇りを持っているし、何ごとにも自信に満ちているということです。もちろん変なプライドもありませんし、驕り高ぶることもありませんよね。

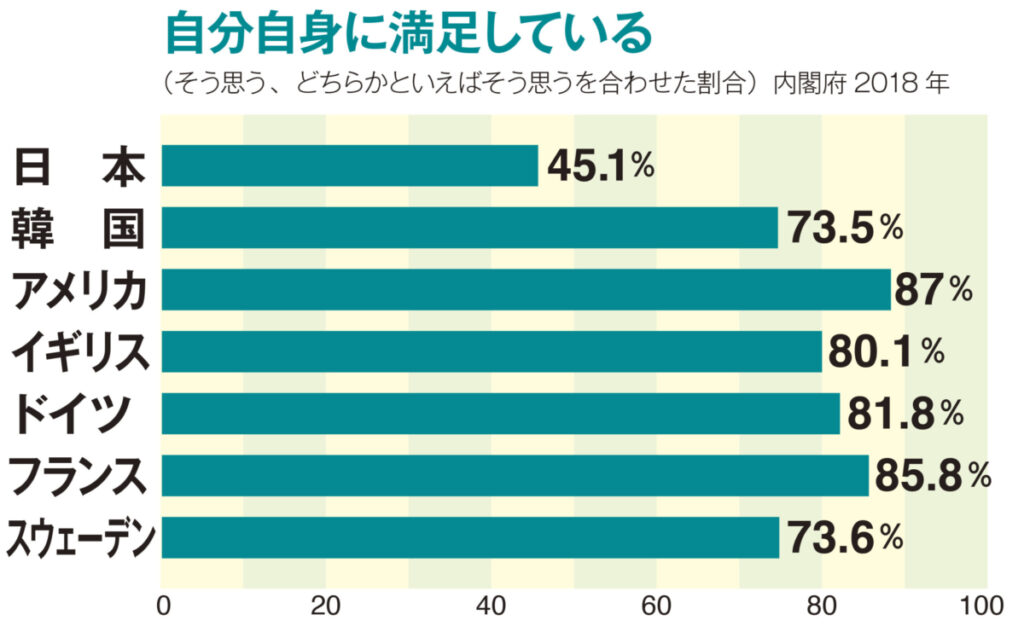

自己肯定感が低い日本人

下の表は主要各国で「自分自身に満足しているか」というアンケートをとった結果ですが、日本は他国に比べて著しく低いことがわかります。

残念な結果ですが、「自分自身に満足しているか」という問いは各国の自己肯定感の度合いを端的に示しているといえます。自己肯定感を高めることこそ、日本社会のさまざまな問題点や「恥の文化」の欠点をカバーすることになるでしょう。個々が意識すれば社会全体もずいぶん変わるに違いありません。

自己肯定感が低い人とは

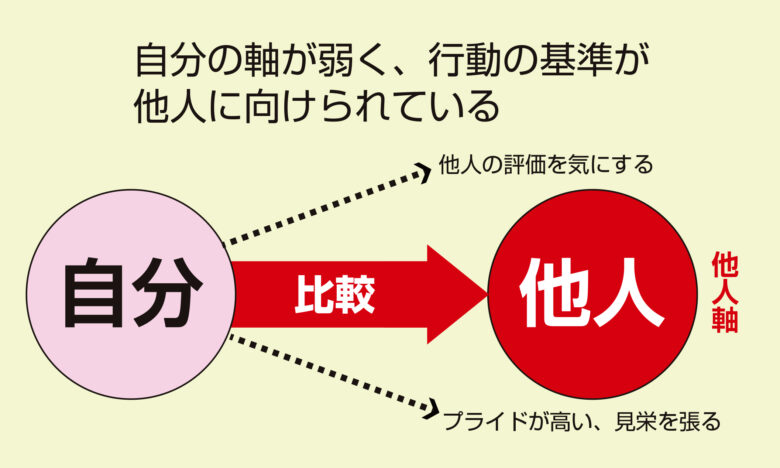

自己肯定感が低い人の特徴が、「他の人と比較する」ことですね。

人の意見に左右されやすかったり、行動する動機が自分ではなく、他人が見てどう思うかという、他人の物差しを基準にする他人軸であることです。まさに「恥の文化」のデメリットを体現しているかのようです。

これでは最初は良くても、いつかは必ず行き詰まるようになるでしょう。

自己肯定感が高い人とは

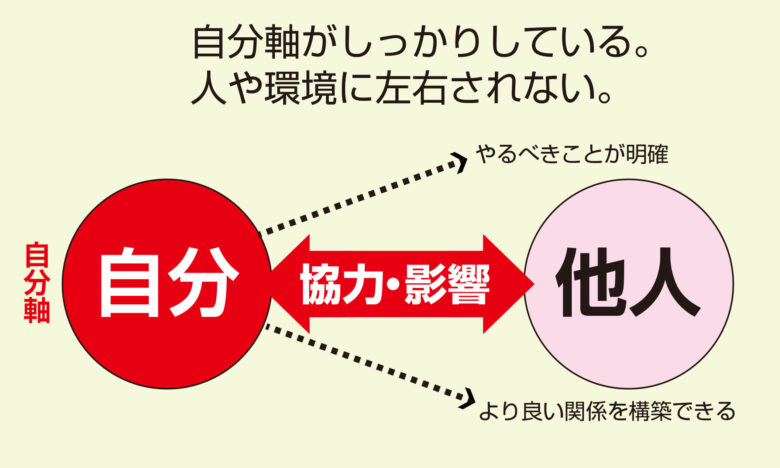

自己肯定感が高い人は行動が他人に左右されません。つまりブレがないということなのです。

他人がどうであれ、自分はどうしたいのか、正しいと思うこと、やるべきこと、やりたいことが明確で、自分軸がしっかり確立されているのです。良くても悪くても自己嫌悪に陥らないし、謙虚な姿勢で自分自身を見つめられるのです。

このような発想を持つ人は多くの人から歓迎され、人望を集め、よりよい関係を築けるようになるでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

「恥の文化」が日本古来の村社会に通じるものがあるということについて書きましたが、もちろん日本文化には世界に誇れる素晴らしい内容もたくさんありますよね。

その一方で外国人からすると謎な部分が多いのも事実です。「本音と建前」や「世間体」はその最たるものでしょう。大切なのはしっかりと地に根を張った意識や考え方です。何があっても変わらない微動だにしない意識でしょう。

そのためにも自己肯定感を高めることは、自分を見失わずしっかりと成長を確認できる最良の手段になるかもしれませんね。